«Искра» / «ОКГ-40» / ТКБ-048: обзор, фото, видео, характеристики.

Подствольный гранатомёт ОКГ-40 «Искра»: первый советский

Как известно, первые в мире подствольные гранатометы появились только в середине шестидесятых годов прошлого века. Первенство в этой области принадлежало конструкторам-оружейникам СССР и США. Именно они разработали, изготовили и испытали первые образцы перспективного оружия. Советским «первенцем», предвосхитившим появление целой линейки пехотных вооружений, стало изделие под названием ОКГ-40 «Искра». Оно не смогло попасть на вооружение Советской армии, но все же дало старт важному направлению и повлияло на его дальнейшее развитие.

Появлению подствольного гранатомета «Искра» предшествовали весьма интересные события. В 1963 году молодой сотрудник тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия Виктор Васильевич Ребриков под руководством более опытных коллег приступил к разработке нового образца пехотного вооружения. Целью проекта было создание новой винтовочной гранаты, пригодной для использования с автоматом АКМ. Подобные системы имелись в нашей армии в прошлом, но в дальнейшем вышли из употребления. Для автоматов Калашникова такое оружие не создавалось.

Конструкторы посчитали, что установка мортирки для гранаты на дульный срез ствола ухудшит эксплуатационные качества автомата. Поэтому ее смонтировали под стволом, на крепления штык-ножа. При этом ее пришлось дополнить специальным надульником и трубкой: их задачей был перевод газов из автомата в мортирку. Вскоре выяснилось, что такая система не сможет создавать достаточное давление газов за гранатой. Было предложено использовать гранату с собственным метательным зарядом, а газы от автомата отводить к т.н. клапану-бойку – устройству, преобразующему давление в удар по капсюлю гранаты.

Такая система получалась чрезмерно сложной и неудобной в обращении. Поэтому конструкторы решили оснастить мортирку собственным ударно-спусковым механизмом. С помощью последнего планировалось воспламенять капсюль и метательный заряд гранаты. Так появилась современная концепция подствольного гранатомета.

По ряду причин, работы по теме мортирки и гранаты для АКМ затянулись на несколько лет. Только в начале 1966 года предложение отправили в Главное ракетно-артиллерийское управление. Военные заинтересовались перспективной разработкой и распорядились продолжить развитие проекта. Кроме того, были выданы новые требования к оружию, составленные с учетом пожеланий армии. Теме присвоили шифр «Искра», под которым она впоследствии получила известность.

Следует отметить, что в то же время аналогичные проекты создавались в США. В 1963 году Пентагон запустил программу разработки легкого гранатомета, пригодного для установки на винтовку XM16. Уже в 1964-м был разработан гранатомет Colt XM148, однако на испытания его отправили только в конце весны следующего года. Насколько известно, по состоянию на начало 1966 года советские и американские инженеры не знали о чужих разработках и самостоятельно развивали схожие идеи.

В рамках ОКР «Искра» планировалось разработать два изделия. Первым была т.н. мортирка к автомату под рабочим обозначением ТКБ-048. Ей занимался лично В.В. Ребриков. Впоследствии гранатомету присвоили обозначение ОКГ-40. Для использования с ним предназначался осколочно-кумулятивный выстрел ТКБ-047, создававшийся К.В. Демидовым. Альтернативное обозначение гранаты – ОКВ-40 (также встречается ОКГ-40).

В соответствии с требованиями ГРАУ, конструкторы должны были создать оружие калибром не менее 40 мм, способное вести огонь на дистанциях от 50 до 400 м. С такой дальностью стрельбы «Искра» должна была закрывать промежуток между зонами поражения ручных гранат и минометных мин. Выстрел для ТКБ-048 предлагалось оснастить осколочно-кумулятивной боевой частью, что, как ожидалось, позволило бы атаковать живую силу и легкобронированную технику противника.

Боеприпас ТКБ-047 представлял собой унитарный выстрел с осколочно-кумулятивной гранатой. Заряд взрывчатого вещества с воронкой помещался внутри цилиндрического корпуса с насечкой, обеспечивавшей образование осколков. Спереди корпус прикрывался коническим обтекателем с взрывателем. Донце гранаты выполнили в виде крышки с выступающим ведущим пояском. С донцем соединялась гильза уменьшенного диаметра, вмещавшая метательный заряд и капсюль. Калибр гранаты – 43 мм.

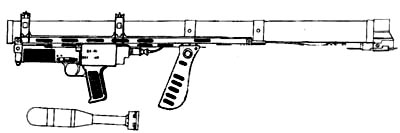

Сравнительно крупный калибр привел к тому, что гранатомет «Искра» внешне походил на сигнальный пистолет-ракетницу. Он имел крупный ствол значительного внешнего диаметра, соединявшийся с рамкой пистолетного типа, внутри которого находились элементы УСМ. На верхней поверхности ствола и рамки располагались три элемента специальной подвесной системы для установки на серийный автомат.

Гранатомет оснастили 43-мм нарезным стволом длиной всего 140 мм. В его дульной части имелось узкое утолщение, за которым располагалось основание мушки. Казенник так же усилили, и сверху на нем расположили кронштейн подвеса. Ствол монтировался на рамке при помощи разъемных креплений, однако снимать его следовало только при обслуживании. Оружие было дульнозарядным, и потому сохраняло свою конфигурацию на протяжении всего цикла подготовки и выстрела.

Рамка гранатомета представляла собой компактный кожух сложной формы, образованной пересекающимися поверхностями. Спереди к ней крепился ствол, снизу устанавливался отдельный кожух с защитной скобой. За ней помещалась деревянная рукоятка, выполненная в виде самостоятельной детали. Внутренний объем рамки вмещал детали УСМ.

Управление огнем осуществлялось при помощи пистолетной рукоятки и спускового крючка традиционного вида. Нажатие спускового крючка приводило к освобождению ударника, накалывавшего капсюль. Для безопасного обращения гранатомет имел неавтоматический предохранитель. На случай стрельбы с большими углами возвышения оружие оснастили специальным устройством. Оно должно было стравливать часть пороховых газов наружу, уменьшая начальную скорость гранаты. Расчеты показывали, что при нормальной начальной скорости и большом угле возвышения граната будет оставаться в воздухе до 12-14 секунд. За это время ветер мог снести ее с требуемой траектории. Стравливание газов и сокращение скорости позволяло уменьшить время полета гранаты до приемлемого уровня.

Первый вариант «Искры» имел жесткое крепление для монтажа на ствол. На дульную часть ствола надевалось кольцо, а на креплении для штыка помещался замок, закрепленный на казеннике гранатомета. В ходе испытаний такое крепление самым наглядным образом показало свою несостоятельность, в результате чего пришлось создать новую систему.

Вскоре был предложен т.н. невозмущающий подвес, исключающий негативное влияние гранатомета на автомат. На казеннике ствола гранатомета, сверху, предусматривался кронштейн с зажимом. Он устанавливался на штатное крепление для штык-ножа. Нежелательные перемещения гранатомета-мортирки в вертикальной плоскости исключались при помощи пары дополнительных упоров, размещенных над дулом и в задней части рамки.

Такое крепление было достаточно жестким, но при этом не допускало чрезмерное воздействие отдачи на автомат. Кроме того, дульный срез гранатомета почти не выступал перед дулом основного оружия. Это должно было облегчить эксплуатацию автоматно-гранатометного комплекса, а также позволяло разрабатывать надкалиберные гранаты.

По очевидным причинам, ТКБ-048 / ОКГ-40 не мог использовать для стрельбы штатные прицельные приспособления автомата. На левой поверхности кронштейна подвеса расположили качающуюся планку прицела. Разные ее положения соответствовали разным углам возвышения, необходимым для стрельбы на те или иные дальности.

Общая длина нового гранатомета не превышала 300 мм при высоте порядка 200 мм. Масса без гранаты – 1,15 кг. Сравнительно короткий ствол не позволял получить высокие показатели начальной скорости. Так, при открытом крановом устройстве и сбросе газов этот параметр достигал всего 55 м/с. При закрытом увеличивался до 65-70 м/с. При открытом кране и с максимальными углами возвышения предлагалось стрелять на дистанции 60-80 м; на большие расстояния следовало стрелять с закрытым краном и по более пологим траекториям. Максимальная дальность стрельбы, по расчетам, соответствовала техническому заданию.

С определенного времени сотрудники ЦКИБ СОО стали развивать основные идеи гранатомета конструкции В.В. Ребрикова и подготовили несколько интересных предложений. Так, был предложен необычный способ расширения номенклатуры боеприпасов. Оказалось, что ОКГ-40 может использовать надкалиберный выстрел ПГ-7В от реактивного гранатомета РПГ-7. К головной части такой гранаты следовало присоединять новую гильзу с метательным зарядом, после чего огневая мощь автоматно-гранатометного комплекса вырастала в разы. Впрочем, это могло столь же резко сократить удобство использования оружия.

Второе оригинальное предложение было реализовано в проекте ТКБ-049 «Факел». Конструктор В.Н. Телеш разработал прибор бесшумной стрельбы, совместимый с «Искрой». К сожалению, подробные сведения об этом проекте отсутствуют. Конструкция и принцип действия, а также реальный эффект от такого устройства неизвестны.

Куда более скромные, но заметные результаты были получены в проекте ТКБ-048М. Эта версия гранатомета почти полностью повторяла базовую, но отличалась от нее с точки зрения технологий. Большинство деталей «Искры» версии «М» изготавливалось литьем, что давало некоторые преимущества с точки зрения массового производства.

В конце шестидесятых годов тульские оружейники изготовили опытные образцы подствольных гранатометов / мортирок ТКБ-048 и ТКБ-048М, а также запас осколочно-кумулятивных гранат для них. Испытания проводились как в тире, так и на открытых стрельбищах. За время достаточно длительных проверок были получены примечательные результаты. Гранатомет соответствовал основным требованиям по дальности и точности стрельбы, хотя не обходилось без проблем.

Самый первый выстрел «Искры», оснащенной жесткими креплениями для автомата, оказался не самым удачным. Граната покинула ствол, но от отдачи автомат получил серьезные повреждения. Из-за надетого на дуло кольца погнулся ствол, а газовая камора развалилась по швам. Конструкторам пришлось в срочном порядке переработать крепления: они отказались от жесткой связи подвеса и ствола. После этого испытания продолжались без порчи материальной части.

Позже произошел любопытный случай. В закрытом тире, в присутствии представителей ГРАУ, были последовательно сделаны два выстрела по спортивной мишени на расстоянии 25 м. После второго выстрела испытатели и военные увидели, что в мишени по-прежнему имеется только одно отверстие. Оказалось, что обе гранаты попали в одну точку. Вряд ли этот эпизод соответствовал требованиям армии к проведению испытаний, но все же он демонстрировал определенные качества оружия. В ходе более серьезных испытаний удалось подтвердить расчетные характеристики дальности и точности огня.

Однако параллельно вскрылись проблемы с имеющимся боеприпасом. Осколочно-кумулятивная граната ТКБ-047 / ОКВ-40 в идеальных условиях, при угле встречи 90°, могла пробить 50 мм гомогенной брони. Однако увеличение угла резко сокращало потенциал гранаты. Так, 30-мм бронелист под углом 45° сумело пробить менее 60% выпущенных гранат. Увеличение толщины брони или угла ее наклона довольно быстро делали гранату бесполезной. Кроме того, осколки, образованные при дроблении корпуса, имели недостаточную убойную силу. В ходе испытаний также было установлено, что некоторые варианты конструкции гранаты оказались неудачными. Из-за неправильной аэродинамики они вертелись в полете, из-за чего могли падать на цель боком или дном, что исключало срабатывание взрывателя.

Несмотря на выявленные недостатки, летом 1970 года опытные «Искры» и выстрелы для них отправили на Ржевский полигон для проведения испытаний специалистами армии. Очередной этап проверок завершился со схожими результатами. Испытатели отмечали как преимущества, так и недостатки нового оружия. Кроме того, были выявлены новые специфические проблемы, связанные с эксплуатацией гранатомета в полевых условиях.

Следует отметить, что из воспоминаний участников проекта известны не самые приятные вещи. С самого момента появления оригинальной концепции велись споры о ее необходимости, а кроме того, проект постоянно сталкивался с проблемами бюрократического характера. Наконец, имело место личное неприятие проекта со стороны некоторых ответственных лиц. Как именно такие факторы сказались на ходе разработки и результатах испытаний – остается только гадать.

Тем не менее, по результатам испытаний все же было принято решение об остановке работ. Документация отправилась в архив, а собранные гранатометы двух типов – на склад. Впрочем, им не пришлось долго лежать без дела. Вскоре стартовали новые проверки.

Примерно в этот же период советские военные специалисты привезли из Вьетнама зарубежную новинку – американский автоматно-гранатометный комплекс в составе винтовки M16 и гранатомета XM148. Эти изделия, уже дошедшие до поля боя, заинтересовали советских военных, и они вспомнили об отечественной разработке того же класса. В кратчайшие сроки были организованы сравнительные испытания уже двух отечественных образцов.

Для проверки и демонстрации возможностей на полигон Ржевка отправили изделие ОКГ-40 и новейший подствольный гранатомет ТКБ-0121 разработки В.Н. Телеша. «Искра» опять показала неоднозначные характеристики, тогда как результаты более нового ТКБ-0121 посчитали многообещающими. По результатам сравнения, ТКБ-047 опять отправили на склад, а гранатомет В.Н. Телеша получил зеленый свет. Эта конструкция была доработана в рамках ОКР «Костер», что привело к появлению гранатомета ГП-25, принятого на вооружение в конце семидесятых.

Первый в советской – или даже в мировой – практике подствольный гранатомет, способный превратить автомат в стрелковый комплекс с повышенными характеристиками, не справился с испытаниями. К нему предъявлялись специфические требования, и в полной мере их выполнить не удалось. Тем не менее, идеи, заложенные в проекте «Искра», оказались удачными. Через несколько лет их удалось успешно реализовать в новом проекте ГП-25 «Костер». Этот образец получился настолько удачным, что состоит на вооружении уже четыре десятилетия, а в прошлом и сам стал основой для нового оружия.

«Искра» / «ОКГ-40» / ТКБ-048: обзор, фото, видео, характеристики.

ОКГ-40 «Искра» первый советский подствольный дульнозарядный гранатомет был разработан в 1965 году коллективом инженеров Тульского ЦКИБ СОО под руководством В. В. Ребрикова.

Видео ОКГ-40 Искра

В 1965 году молодой тульский инженер Центрального конструкторско исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия В. Ребриков для увеличения эффективности стрельбы из автомата АКМ сконструировал первый советский подствольный дульнозарядный гранатомет-мортирку ТКБ-048. В апреле 1967 года была начата разработка “стреляющего устройства и выстрела с осколочно-кумулятивной гранатой к 7,62-мм. к модернизированному автомату Калашникова”, получивших шифр “Искра”. В течение трех лет продолжалась отработка подствольного гранатомета конструкции Ребрикова ТКБ-048 и его модификации ТКБ-048М (выполнен методом литья). Он представлял собой нарезное стреляющее дульнозарядное устройство с длиной ствола 140 мм, позволявшее вести прицельную стрельбу навесным огнем на дальности от 50 до 400 м, т.е. от максимального броска ручной гранаты до минимальной дальности стрельбы из миномета.

Конструктор этого же бюро К. Демидов создал под него осколочно-кумулятивную гранату ТКБ-047 (ОКВ-40). Вскоре другой тульский оружейник В. Телеш начал конструировать для гранатомета “Искра” глушитель звука выстрела ТКБ-069 под индексом “Факел”. Гранатомет монтировался под стволом автомата АКМ/АКМС на узле крепления штык-ножа. Для стрельбы навесным огнем на дальности 60 – 80 м с углами возвышения 80-85 градусов гранатомет имел специальное крановое устройство, которое позволяло снижать начальную скорость гранаты до 55 м/с. Другой особенностью “Искры” было то, что дульные срезы гранатомета и автомата находились на одном уровне, позволяя таким образом контролировать положение оружия при стрельбе из амбразур и не мешать ведению стрельбы надкалиберными боеприпасами.

“Искра” помимо штатной гранаты ОКВ-40 допускала стрельбу и головной частью гранаты ПГ-7 (от РПГ-7). Однако гранатомет “Искра” и осколочно-кумулятивная граната ОКВ-40 не выдержали полигонных испытаний, и их доработка была признана нецелесообразной. Многочисленные претензии, высказанные в ходе испытаний, заключались в сложности прицеливания из “Искры”, резком изменении боя автомата с присоединенным к нему гранатометом, значительной отдаче комплекса при стрельбе из гранатомета, в 5 раз превышавшей энергию отдачи при стрельбе из АКМ штатными патронами. Столь сильная отдача приводила к невозможности ведения огня из гранатомета с упором приклада автомата в плечо.

Гранатомётный комплекс «Искра» установленный на автомате АКМ

Из-за некоторых ошибок в конструкции во время стрельбы из гранатомета у части гранат наблюдалось нарушение полета. Они падали на грунт боком или задом наперед, что приводило к срабатыванию взрывателя не от ударного действия, а от самоликвидатора, снижая, таким образом, эффективность осколочного действия боеприпаса по цели. Кроме того, специалистов не устроила и бронепробиваемость новых гранат. Результаты испытаний показали, что гранаты ОКГ-40 при стрельбе по 30-мм бронеплите под углом 45 градусов по нормали обеспечивают только 33-57 % пробитий.

Поэтому работы над “Искрой” в начале 1971 года окончательно прекратили, но сама идея создания эффективного средства ближнего боя, каким зарекомендовал себя подствольный гранатомет, не была забыта.

ОКВ-40 граната для гранатомета «Искра»

Тактико-технические характеристики ОКГ-40 Искра

На вооружении: опытный образец

Конструктор: В. В. Ребриков

Производитель: ЦКИБ СОО

Годы производства: 1965 год

Масса, кг: 1,15

Длина ствола, мм: 140

Патрон: ОКГ-40 (ТКБ-047)

Калибр, мм: 43

Принципы работы: однозарядный

Начальная скорость пули, м/с: 55

Максимальная дальность, м: 400

«Искра» / «ОКГ-40» / ТКБ-048: обзор, фото, видео, характеристики.

В начале 1966 г. разработки по теме гранатомета были продемонстрированы сотрудникам ГРАУ, с объяснением, что аналоги есть только у СССР (американских ХМ148 и М203 еще не существовало). ГРАУ выделило средство под развитие этого проекта, который получил название “Искра”.

В ЦКИБ СОО существует официальный “Журнал ТКБ”, в который главнй инженер проекта заносит название или содержание очередной работы, присвоенный ей гриф и фамилию ведущего.

16 мая 1966 г. в журнале появилась запись:

“ТКБ-047, выстрел с осколочной-кумулятивной гранатой – К. В. Демидов”

“ТКБ-048, мортирка к автомату АКМ под выстрел ТКБ-047 – В. В. Ребриков”

“Искра” задумывалась для накрытия навесным огнем интервала 50-400м – от максимального броска ручной гранаты до минимальной дальности стрельбы из миномета. Таким требованиям не удовлетворял и американский М79.

Для “Искры” была разработана “невозмущающая” подвеска на АКМ, исключающая влияние подствольного гранатомета на бой самого автомата.

У “Искры” и АКМ дульные срезы были на одном уровне, что помогало контролировать положение оружия при стрельбе, скажем, из амбразур, а главное, не мешало вести огонь надкалиберными боеприпасами.

В “Искре” имелось крановое устройство для выпуска части пороховых газов при стрельбе полным зарядом с углами возвышения 80-85 градусов. При сброса газов начальная скорость гранаты уменьшалась до 55 м/с, что позволяло вести навесной огонь на расстояниях 60-80 м. Главным преимуществом “Искры” перед “Костром”, “Обувкой” было то, что ОКВ-40 пробивало под прямым углом лист брони толщиной 50 мм, оставляя в нем входное отверстие 18х15 мм и выходное 9х7 мм, а в 30-мм броне соответственно 33х24 мм и 14х10 мм. Однако, результаты испытаний также показали, что гранаты ОКВ-40 при стрельбе по 30-мм бронеплите под углом 45 градусов по нормали обеспечивают только 33-57 % пробитий.

В “Искре” имелось крановое устройство для выпуска части пороховых газов при стрельбе полным зарядом с углами возвышения 80-85 градусов. При сброса газов начальная скорость гранаты уменьшалась до 55 м/с, что позволяло вести навесной огонь на расстояниях 60-80 м. Главным преимуществом “Искры” перед “Костром”, “Обувкой” было то, что ОКВ-40 пробивало под прямым углом лист брони толщиной 50 мм, оставляя в нем входное отверстие 18х15 мм и выходное 9х7 мм, а в 30-мм броне соответственно 33х24 мм и 14х10 мм. Однако, результаты испытаний также показали, что гранаты ОКВ-40 при стрельбе по 30-мм бронеплите под углом 45 градусов по нормали обеспечивают только 33-57 % пробитий.

В 1970 году, из за недальновидности наших военноначальников, работы по проекту “Искра”, были прекращены. Подствольный гранатомет “Искра”, так и не попал на вооружение нашей армии. Но не смотря на это его по праву можно считать не только первым гранатометом России , но и первым подствольным гранатометом в мире.

Экспериментальный подствольный гранатомёт “Искра”

Темы дня

Гранатомет “Искра” предназначен для поражения целей навесным огнем осколочно-кумулятивной гранатой.

В 1966 году молодой тульский инженер Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия Виктор Васильевич Ребриков для увеличения эффективности стрельбы из автомата АКМ сконструировал первый советский подствольный дульнозарядный гранатомет-мортирку ТКБ-048.

В течение трех лет продолжалась разработка подствольного гранатомета конструкции В. В. Ребрикова ТКБ-048 и его модификации ТКБ-048М. Практически это был первый подствольный гранатомет в мире. Задумывалось это оружие для поражения целей навесным огнем на расстоянии 50-400м осколочно-кумулятивной гранатой.

Гранатомет монтировался под стволом автомата АКМ / АКМС на узле крепления штык-ножа. Он представлял собой нарезное стреляющее дульнозарядное устройство с длиной ствола 140 мм, позволявшее вести прицельный навесной огонь на дальности от 50 до 400 метров, т.е. от максимального броска ручной гранаты до минимальной дальности выстрела из миномета. Внутреннее устройство “Искры” в принципе не сильно отличается от устройства подствольного гранатомета “Костер”. Существенным отличием является наличие у “Искры” кранового устройства для выпуска части пороховых газов при стрельбе полным зарядом. Этот элемент позволяет уменьшить начальную скорость гранаты и обеспечивает ведение навесного огня. Другой особенностью “Искры” было то, что дульные срезы гранатомета и автомата находились на одном уровне, позволяя таким образом контролировать положение оружия при стрельбе из амбразур и не мешать ведению огня надкалиберными боеприпасами.

Осколочно-кумулятивная граната ОКГ-40

Конструктор этого же бюро К. Демидов создал под него осколочно-кумулятивную гранату ТКБ-047 (ОКГ-40). Конструкция гранатомёта позволяла использовать помимо штатной гранаты ОКГ-40 и головную часть гранаты ПГ-7 (от гранатомёта РПГ-7). Однако гранатомет “Искра” и осколочно-кумулятивная граната ОКГ-40 не выдержали полигонных испытаний, и их доработка была признана нецелесообразной.

Многочисленные претензии, высказанные в ходе испытаний, заключались в сложности прицеливания из “Искры”, резком изменении боя автомата с присоединенным к нему гранатометом, значительной отдаче комплекса при стрельбе из гранатомета, в 5 раз превышавшей энергию отдачи при стрельбе из АКМ штатными патронами. Столь сильная отдача приводила к невозможности ведения бойцом огня из гранатомета с упором приклада автомата в плечо. Из-за некоторых ошибок в конструкции в процессе стрельбы из гранатомёта у части гранат наблюдалось нарушение траектории полета. Они падали на грунт боком или задом наперед, что приводило к срабатыванию взрывателя не от ударного действия, а от самоликвидатора, снижая, таким образом, эффективность осколочного действия боеприпаса по цели. Кроме этих недостатков следует упомянуть и недостаточное количество осколков убойной массы гранаты и неэффективность осколочно-фугасного действия в целом, поскольку подрыв гранаты, выпущенной из ОКГ-40, происходил при значительном заглублении гранаты в грунт.

Прицеливание при стрельбе из «Искры» является довольно сложной операцией, из-за необходимости одновременно производить визирование по цели прицелом и выводить на середину пузырёк продольного уровня по его отражению в металлическом зеркале прицела. Конструкция прицела гранатомёта, в связи с введением продольного уровня, позволяет производить точное визирование только по цели, находящейся на одном уровне с гранатомётом. Во всех остальных случаях для наведения гранатомёта в цель необходимо находить на местности, в створе с целью и, примерно, на одном уровне с гранатомётом, какую-либо точку наводки на местности.

Кроме того, специалистов не устроила и бронепробиваемость новых гранат. Результаты испытаний показали, что гранаты ОКГ-40 при стрельбе по 30-миллиметровой бронеплите под углом 45 градусов по нормали обеспечивают только 33-57 % пробитий.

Поэтому, в начале 1971 года разработка гранатомета ОКГ-40 “Искра” была окончательно прекращена, но сама идея создания эффективного средства ближнего боя, каким зарекомендовал себя подствольный гранатомет, отнюдь не была забыта.

Подствольный гранатомёт “Искра” на автомате АКМ

Тактико-технические характеристики:

Калибр: 43мм

Длина: 140мм

Масса без гранаты: 1,15кг

Начальная скорость гранаты: 100м/с

Прицельная дальность: 50-400м