Обзор экспериментального шлема М 1929

Отечественные «стальные шапки» начала XX века

Статистика неумолима: во французской армии стальные каски помогали избегать трех четвертей ранений в голову, которые в большинстве случаев заканчивались летальным исходом. В России же в сентябре 1915 года из Москвы эвакуировали более 33 тысяч раненых, из которых 70% были поражены пулями, шрапнелью – 19,1%, осколками – 10,3% и холодным оружием – 0,6%. В итоге военное руководство России сдалось и 2 октября 1916 года оформило два гигантских заказа на изготовление во Франции 1,5 млн. и 2 млн. стальных касок Адриана. Общая стоимость контракта составила 21 млн. франков, то есть по 6 франков за один экземпляр. Большую роль в оснащении русских солдат подобной защитой сыграл граф Алексей Александрович Игнатьев, дипломат и военный атташе во Франции, впоследствии ставший генерал-лейтенантом Советской Армии. Фактически доработка каски заключалась только в кокарде в виде двуглавого орла и окраске светлой охрой. Модель Адриана М1916 имела полусферическую форму и состояла из трех деталей – штампованного купола, двухстороннего козырь, окантованного стальной лентой и гребня, прикрывавшего вентиляционное отверстие. Кожей было выделано подтулейное пространство и состояло из шести-семи лепестков, которые скреплял вместе шнур. Натягивая шнур, можно было подгонять шлем под размер головы. На этом сложности не заканчиваются – между корпусом и подтулейным пространством находились гофрированные алюминиевые (!) пластины, закрепленные на стяжных скобах, припаянных к корпусу каски.

Стальной шлем Адриана с гербом Российской империи. Источник: antikvariat.ru

Пластин было несколько — в передней, задней и боковых частях, причем, спереди и сзади гибкость имели несколько большую, чем остальные. Все это позволяло подтулейному пространству идеально облегать голову бойца. Широкий козырек каски позволял защитить пользователя от летящих с неба комков земли и небольших обломков. Масса каски была небольшая: всего 0,75 кг, что не доставляло особых неудобств солдатам, но и толщина стенки была мизерная – 0,7 мм, что позволяло, в лучшем случае, надеяться на защиту от осколка и шрапнели на излете. К слову, в итоге такого французского творения поставили в Россию всего порядка 340 тыс. Русские войны впервые примерили их во Францию (Галиция), куда были отправлены для поддержки союзных войск.

Первой отечественной разработкой стала «модель 1917 года» или «М17 Sohlberg» — цельноштампованный стальной шлем, во многом повторяющий контуры французского аналога. Выпускали средство защиты на финских заводах «G. W. Sohlberg» и «V. W. Holmberg» и на нескольких предприятиях в России. В 1916 году было дано указание из Генерального штаба на изготовление сразу 3,9 млн шлемов с внеочередным выделением стали для этой цели. Официально принять его на вооружение не успели, но часть заказа финны успели отправить на фронт, где он успешно служил. 14 декабря 1917 году Центральный Военно-Промышленный Комитет своим решением свернул производств М17. До этого в январе-мае 1917 года Финская Красная гвардия в ходе гражданской войны присвоила себе несколько сотен шлемов, которые позже отвоевали финские белогвардейцы и передали в Хельсинкский пехотный полк. Но и на этом злоключения «стальной шапки» не окончились – в 1920 году финны вывели шлемы из пехотной экипировки и продали пожарникам, которые их перекрасили в черный.

Стальной шлем «М17 Sohlberg» из партии, оставшейся в Финляндии. Подтулейное устройство обшито оленьей коже. Экземпляр, очевидно, остался от финского “мчс” — черная краска не до конца удалена. Источник: forum-antikvariat.ru

Конструкция «М17 Sohlberg» предусматривала использование миллиметровой стали, что выгодно отличало его французской «жестянки» — можно было надеяться, что в определенных условиях пулю русский шлем сдержит. В связи с использованием новой толстостенной стали, масса шлема увеличилась по сравнению с французской моделью до 1 килограмма. На самом верху «М17 Sohlberg» предусмотрено было вентиляционное отверстие, прикрытое стальной накладкой, форма которой было индивидуальной отличительной чертой заводов-изготовителей. Подтулейное пространство имело форму купола со шнуром для регулировки под размер головы и фиксировалось тонкими пластинами в форме усиков, способных загибаться. По аналогии со шлемом Адриана, спереди, сзади и с боков располагались гофрированные пластины для демпфирования и вентиляции. Подбородный ремень застёгивался на прямоугольную пряжку.

Итогом запоздалого внедрения и французского шлема, и отечественной модели М17, стала нехватка в русской армии таких средств индивидуальной защиты. Бойцы на фронте нередко вынуждены были пользоваться трофейными немецкими образцами, которые для того времени были, наверное, лучшими в мире. В послевоенное время наследство царской армии использовалось достаточно долго – в Красной Армии до начала 40-х годов можно было встретить бойцов как в М17, так и в шлеме Адриана.

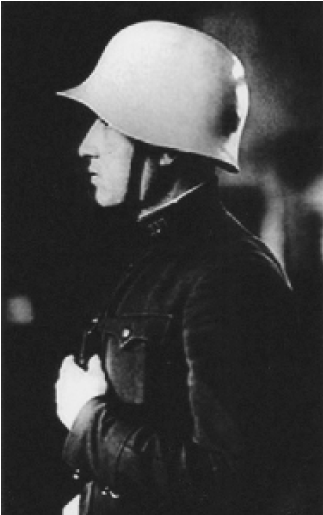

К теме разработки стальных головных уборов для армии в советской России вернулись в конце 20-х годов. Главным разработчиком средств индивидуальной защиты стал Центральный научно-исследовательский институт металлов (ЦНИИМ), ранее называемый Центральной научно-технической лабораторией Военного ведомства. В учреждении проводились работы по всесторонним испытаниям различных марок броневых сталей, а также их обязательный обстрел из стрелкового оружия. Руководителями направления индивидуальной защиты бойцов стали д. т. н. профессор Корюков Михаил Иванович, а также инженер Потапов Виктор Николаевич. Их многолетний труд в 1943 году был отмечен Сталинской премией. Первым образцом стал экспериментальный шлем 1929 года, имеющий большое сходство с «М17 Sohlberg», только с более вытянутым козырьком. Подтулейное пространство было скопировано с французского шлема, но дополнено амортизирующими пластинами на каждый лепесток.

Вторым образцом, более удачным, стал шлем конструкции инженера А. А. Шварца из Научно-технического отдела Артиллерийского управления РККА. В облике его творения уже просматривались очертания немецких и итальянских стальных головных уборов. Именно этот образец стал основой для первого массового шлема Красной Армии – СШ-36.

Автор изобретения А. А. Шварц в стальном шлеме собственной конструкции, а также его контур. Источник: “Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук”

СШ-36 стали выпускать в конце 1935 года на Лысьвенском металлургическом заводе имена газеты «За индустриализацию», расположенном в Пермском крае. О необходимости введения таких шлемов в обмундирование бойцов было сказано в 1935 году в постановлении Совет народных комиссаров СССР «О состоянии обозно-вещевого и продовольственного довольствия РККА». От немецкой школы «шлемостроения» инженер Шварц перенял широкие поля и далеко выдающийся козырек, а от итальянцев с их М31 – гребень на самом верху купола, закрывающий вентиляционное отверстие. Подтулейную амортизацию оформили пластинчатыми держателями, а также вставками из губчатой резины. Подбородный ремень держался на кольцах и фиксировался шплинтами. Были у СШ-36 негативные стороны, связанные, прежде всего, с недостаточным объемом войсковых испытаний. При длительном ношении у солдат появлялись боли в височной области, бойцы испытывали неудобство во время прицеливания и, что самое возмутительное, шлем было невозможно было одеть на зимний головной убор. Все эти недочеты вскрылись во время зимней войны с Финляндией 1939-1940 гг. Бойца нередко просто ломали и выбрасывали тесное подтулейное устройство, чтобы хоть как-то натянуть шлем на шапку-ушанку.

Следующим по счету был СШ-39, появившийся, как видно из индекса, прямо перед началом Великой Отечественной войны и изначально разарботанный на основе итальянского шлема «Elmeto modello M33». Итальянский бронеколпак появился в СССР в качестве трофея из объятой гражданской войной Испании. К разработке нового шлема приступили более основательно – привлекли упоминаемый ЦНИИМ, Военно-медицинскую академию, а также Наркоматы черной металлургии и обороны. Тактико-технические требования к шлему подписал в 1938 году сам Маршал Советского Союза С. М. Буденный.

Решающий вклад в эффективность шлема внесли д. т. н. Корюков М. И. и инженер В. Н. Потапов, когда разработали и сварили сталь новой марки 36СГН и её заменитель 36СГ. Форма шлема было простая полусферическая с козырьком и 3-8 мм бортиком по нижнему краю, происхождение которого связано с защитой от сабельного удара. Очевидно, по задумке кавалериста С. М. Буденного, лезвие должно было отводиться этим буртиком в сторону, однако, сабля была последним оружием, с которым пришлось встречаться СШ-39 на поле боя. Изначально подтулейное пространство было аналогично СШ-36, но опыт финской кампании подсказал невозможность пользования им в сильные морозы. Решил проблему А. М. Никитин (военинженер 2 ранга военпред Главного инженерного управления РККА), представив в 1940 году новое подтулейное устройство в виде секторов.

Шлем СШ-40 и его подтулейное устройство. Источник: kapterka.su

Три дерматиновых лепестка, внутренняя сторона которых была оснащена тканевыми мешочками с ватой, крепились к корпусу при помощи пластинчатых креплений и двух заклепок. В каждый лепесток продевался шнур для регулировки, а подбородный ремень крепили пластинчатым держателем. В итоге усовершенствования Никитина потянули на новую модель СШ-40, которая вместе с СШ-39, стала одними из самых лучших образцов индивидуальной защиты в мире. Возможность совмещать новый шлем с шапкой-ушанкой высоко оценили в войсках – бойцы изношенное подтулейное устройство СШ-39 часто меняли на аналог от СШ-40. В общей сложности на Лысьвенском заводе в годы войны выпустили более 10 млн. шлемов, ставших полноправными символами великой Победы.

Заметили ош Ы бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

История КАСКИ в России

Несмотря на свою краткость история российских имперских шлемов очень богатая. Впервые стальной шлем в массовом порядке появился в апреле 1916 года. Специальные бригады русских стрелков были отправлены во Францию, что бы сражаться на западном фронте. Во многом экипировка этих бригад осуществлялась французами кроме прочего эти части получили французскую каску Адриана, единственным отличием которой было наличие фронтальной эмблемы с изображением герба Российской Империи. В середине 1916 года Петербург разместил заказ на изготовление 2 000 000 касок Адриана, но только 340 000 единиц были доставлены в Россию к концу 1916 года. В России эти шлемы были известны как М 1916. Нехватка стальных шлемов на некоторых участках фронта вынуждала солдат русской армии к использованию трофейных германских стальных шлемов образца 1916 года.

Каски, поставляемые в Россию имели только два отличия от французских аналогов – фронтальная эмблема и цвет, в который окрашивались шлемы – светлая охра. Вес шлема, а так же подшлемник и подбородочный ремень были такие же, как у касок поставляемых для французской армии (см. раздел Франция).

В период революции и последовавшей за ней Гражданской войной каски Адриана в ограниченных количествах продолжали использоваться различными отрядами, как с той, так и с другой стороны. В частности касками Адриана были экипированы солдаты армии генерала Корнилова. В некоторых отрядах Белой армии фронтальная эмблема с изображением орла заменялась кокардой.

После окончания Гражданской войны молодая Красная армия нуждалась в экипировке, в том числе и в стальных шлемах. В 1924 году существующие запасы французских шлемов были отреставрированы и переданы в войска. Шлемы были покрашены в цвет хаки, а изображение орла было заменено большой жестяной звездой. Каски Адриана в Красной армии использовались до 1939 года.

В 1915 году русский Генеральный штаб принял решения о начале разработки первого русского стального шлема. Прототипом для данного шлема послужила французская каска Адриана модели 1915. В 1917 заказ на производство шлемов был размещен в Финляндии на заводах Sohlberg-Oy и V.W. Holmberg. В России шлем получил маркировку Модель 1917 (Sohlberg), в соответствии с годом начала выпуска шлемов, однако официально этот шлем так и не был официально введен.

Революция 1917 года помешала поставкам изготовленных в Финляндии шлемов в Россию. В русскую армию была поставлена относительно небольшая партия заказанных шлемов. Всего на заводе Sohlberg-Oy успели изготовить 500000 шлемов, а на заводе V.W. Holmberg 100000 шлемов. В 1918 году Финляндия объявила независимость и выпущенные, но неотправленные в Россию шлемы остались в распоряжении финского правительства. На большей части оставшихся шлемов не был установлен подшлемник, так как изначально его установка планировалась на заводах в России.

Русский шлем имел некоторую внешнюю схожесть с французской каской Адриана, но в тоже время оставался уникальным. Шлем изготавливался из сплава стали и никеля путем штамповки. В верхней части купола шлема располагалось вентиляционное отверстие, прикрытое выпуклой треугольной накладкой, прикрепленной к поверхности шлема тремя клепками. Вес шлема составлял 800-850 грамм, толщина стали 1,2 мм. Подшлемник изготавливался из ткани и крепился с помощью гофрированных алюминиевых полос, так же как на каске Адриана, предназначенных для вентиляции и прикрепленных к поверхности шлема с помощью восьми клепок. В верхней части, подшлемник имел круглое отверстие, размер которого регулируется с помощью шнура. Подбородочный ремень изготавливался из кожи, его размер регулировался прямоугольной пряжкой. Крепление подбородочного ремня осуществлялось с помощью прямоугольных металлических колец, прикрепленных к полям шлема двумя парами клепок. Шлемы, выпущенные для русской армии, были окрашены в цвет хаки.

Шлемы этой модели так и не были широко использованы русской армией. В период Гражданской войны небольшая часть шлемов использовалась добровольческими армиями. В 20-е, 30-е годы М 17 получил распространение в Красной армии. Иногда в Красной армии на шлем прикрепляли красную звезду, либо большую жестяную, такую же как на каске Адриана М 15, используемые в Красной армии, либо звезду меньшего размера, часто звезда была просто нарисована.

Для советского правительства использование шлемов принятых так же в армии недружественной Финляндии было скорее вынужденной мерой, прежде всего из-за нехватки экипировки, однако существуют доказательства первыпуска в Ленинграде в начале 30-х годов небольшой партии шлемов этой модели.

М 17 имел слабые защитные свойства и поэтому уже во второй половине 20-х годов были начаты работы по созданию собственного стального шлема.

Экспериментальный шлем М 1929 (М 29)

В сентябре 1929 года во время больших маневров под Бобруйском в экипировке солдат Красной армии появился новый стальной шлем. Шлем был вполне оригинальный по форме, однако в нем просматривалась некоторая схожесть со шлемом М 17 Sohlberg. Это был шлем экспериментальной модели 1929 года – М 29, который стал прародителем большинства советских шлемов, созданных в последующем периоде.

Шлем имел оригинальную форму, впоследствии взятую за основу в польском шлеме Wz. 31. Шлем изготавливался из стали. Его вес составлял 1250 грамм, толщина стали 1,1 мм. В верхней части шлем имел вентиляционное отверстие, прикрытое накладкой, схожей по форме с накладкой на шлеме М 17 Sohlberg, прикрепленной к шлему винтами. Подшлемник, установленный на шлеме был так же оригинален – он состоял из шести отдельных лепестков, каждый из которых крепился к металлической пластине, которые в свою очередь соединялись между собой в верхней части и крепились к шлему с помощью тех же винтов что и накладка на вентиляционном отверстии. С обратной стороны к лепесткам подшлемника крепились амортизационные мешочки, набитые ватой. В верхней части лепестки подшлемника скреплялись веревкой. Изготовление подшлемника такого типа было достаточно трудоемким, однако можно говорить о том, что такая модель подшлемника обеспечивала хорошую амортизацию при ударах, а так же предполагала хорошую вентиляцию. Подбородочный ремень изготавливался из кожи, и крепился с помощью прямоугольных колец к специальным держателям, припаянным к поверхности шлема. Его длинна, регулировалась с помощью небольшой квадратной пряжки.

Окрашивался шлем в оливковый цвет или в цвет хаки. Однако о стабильности и единстве применения каких либо красок говорить не приходится, так как данная модель шлема была экспериментальной и выпуск ограничился несколькими тысячами единиц. В больших количествах изготовление шлемов этой модели было проблематичным в связи с большой трудоемкостью процесса производства.

Политическая ситуация возникшая в Европе в начале 30-х годов вынуждала советское военное руководство ускорить процесс создания собственного стального шлема, который смог бы придти на замену устаревшим каскам Адриана и М 17 (Sohlberg). В 1934 начинается разработка нового стального шлема Красной армии и в 1935 году на Ленинградском металлургическом заводе уже было начато производство шлемов. Новый шлем получил маркировку “Стальной шлем 1936” или “СШ-36” по году начала поставки шлема в армию.

Это был первый оригинальный шлем, созданный в России и распределенный в армейских подразделениях в большом количестве. Шлем имел оригинальную полусферическую форму, с выдающимся вперед козырьком и боковыми полями-скатами. Шлем придавал силуэту советского солдата узнаваемость. Несмотря на оригинальность, шлем, теме не менее, имел некоторые элементы, унаследованные от предыдущих моделей. Так в частности вентиляционное отверстие располагалось в верхней части купола шлема и прикрывалось накладкой напоминающей гребень, традиционный для касок Адриана, только значительного меньшего размера. Шлем изготавливался из стали, его вес составлял 1200-1300 грамм, в зависимости от размера (всего было три размера). Толщина стали 1,1 мм. Подшлемник изготавливался из ткани, обрамленной в нижней части полоской кожи или кожзаменителя и имел купольную форму. Размер подшлемника регулировался с помощью шнура, расположенного в верхней части купола. Крепление подшлемника осуществлялось с помощью трех небольших клепок, расположенных на поверхности шлема. Еще один элемент СШ-36, связывающий его с предыдущими моделями русских шлемов – это гофрированные алюминиевые полосы, установленные между шлемом и подшлемником для обеспечения вентиляции, а так же выполняющие амортизационные функции. Подбородочный ремень изготавливался из ткани или кожи. Длинна подбородочного ремня регулировалась с помощью квадратной пряжки. Окрашивался шлем в темно-зеленый цвет или в цвет хаки. Во фронтальной части шлема наносился контур пятиконечной звезды.

Первое боевое крещение СШ-36 получили во время гражданской войны в Испании, затем были испытания в боях на озере Хасан в 1938 году, во время боев у реки Халхин-Гол в 1939 году и во время Зимней войны с Финляндией в 1939-1940 году. В результате испытаний у шлема был выявлен ряд недостатков, в частности широкие поля, сделанные по инициативе С.М. Буденного для большей защиты солдат от ударов шашки, создавали эффект паруса и затрудняли передвижение солдата, а большой козырек уменьшал обзор, кроме того защитные характеристики шлема оставляли желать лучшего. В небольших количествах шлемы этой модели поставлялись в Испанию во время гражданской войны 1936-1939 года в качестве военной помощи республиканцам. К началу войны СШ-36 постепенно заменялся шлемом новой модели – СШ-40. В начале войны в связи с нехваткой экипировки солдатам выдавались шлемы СШ-36, в том числе собранные с полей сражений при этом шлемы реставрировались, в частности мог быть установлен подшлемник более позднего образца.

Недостатки СШ-36 были слишком очевидны и необходимо было произвести дополнительные исследования для создания лучшего шлема. Снова было протестировано множество шлемов созданных в западных странах. В 1937-38 несколько экспериментальных моделей было создано и протестировано на Ржевском полигоне. В 1938 году был сделан окончательный выбор. Характерный гребешок был снят со шлема и контур шлема приобрел новые очертания. Этот шлем известен как СШ-40, по дате, когда он планировался к передаче в войска, однако фактически первые поставки шлемов СШ-40 был произведены в1939 году. Силуэт русского солдата в шлеме СШ-40 стал образом воина-победителя на многие годы.

Форма нового советского шлема напоминала стальной итальянский шлем М 33. Вероятнее всего именно эта модель была взята за основу при создании шлема. Шлем изготавливался из стали намного лучшего качества, чем та, из которой изготавливался СШ-36, его вес составлял 1250 грамм, толщина стенок 1,9 мм. Подшлемник, установленный на шлемах выпущенных до 1942 года имел купольную форму, изготавливался, как правило, из ткани (так же подшлемник мог быть изготовлен из кожи, кожзаменителя или вощеной ткани), обрамленной в нижней части полоской кожи или кожзаменителя и имел купольную форму. Под тканью устанавливалась подкладка из сукна или фетра. Размер подшлемника регулировался с помощью шнура, расположенного в верхней части купола. Крепление тканевой основы осуществлялось к стальному обручу, который в свою очередь с помощью держателей крепился к поверхности шлема тремя клепками, таким образом, предотвращая соприкосновение подшлемника со стенками шлема, обеспечивая тем самым вентиляцию и выполняя амортизационные функции. На шлемах изготовленных примерно с 1942 года устанавливался новый тип подшлемника, который представлял собой три лепестка, из искусственной кожи или вощеной ткани. С обратной стороны к лепесткам подшлемника крепились амортизационные подушечки, набитые ватой. Каждый из лепестков крепился к поверхности шлема с помощью двух клепок. В верхней части лепестки подшлемника скреплялись шнуром. Замена подшлемника была вызвана невозможностью использовать шлем с купольным подшлемником в зимнее время, так как его конструкция не позволяла надевать шлем на теплый головной убор.

Подбородочный ремень, устанавливаемый на шлеме этой модели изготавливался из ткани защитного цвета, так же мог быть установлен подбородочный ремень, изготовленный из кожи. Длинна подбородочного ремня регулировалась с помощью квадратной пряжки. Шлем окрашивался в оливковый цвет или в цвет хаки, иногда на фронтальной части шлема изображался контур пятиконечной звезды. С внутренней стороны шлема, в затылочной части около нижней кромки на советских шлемах проставлялся штамп завода-изготовителя, а так же штамп с указанием размера шлема.

СШ-40 используется Российской армией до настоящего времени наравне с другими моделями шлемов созданных в послевоенный период. Кроме Советского Союза СШ-40 использовался странами Варшавского договора, а так же многочисленными повстанческими армиями в африканских, азиатских и других стран.

В конце 30-х годов Советский Союз осуществлял подготовку к большой войне в связи с чем, возникла необходимость в создании и экипировке сил гражданской защиты и частей ПВО. Для экипировки сил гражданской защиты, а так же частей противовоздушной обороны требовался стальной шлем. Для решения этой задачи в Ленинграде на Ленинградском металлургическом заводе стали производить такие шлемы. Наравне с частями ПВО в условиях нехватки экипировки шлем данной модели использовался и ополченцами, защищавшими Ленинград.

Внешне шлем имел сходство с английским шлемом Brodie, и По-сути был упрощенным вариантом британской модели. Шлем получил неофициальную маркировку М 38. Шлем изготавливался из стали. Вес шлема составлял 1200 грамм, толщина стали 1,8 мм, ширина полей 35 мм. Подшлемник изготавливался из ткани и имел купольную форму. Размер подшлемника регулировался с помощью веревки, расположенной в верхней части купола. Крепление подшлемника было не надежным, он крепился с помощью двух клепок, расположенных во фронтальной и задней части шлема. Подбородочный ремень изготавливался из ткани и крепился с помощью прямоугольных колец к специальным держателям, припаянным к шлему. Размер подбородочного ремня регулировался с помощью маленькой квадратной пряжки.

Шлемы данной модели окрашивались в цвет хаки. Иногда на шлем наносилась эмблема, представляющая собой схематичное изображение пятиконечной звезды, зенитки перекрещенной с лучем прожектора, в свете которого изображался силуэт самолета, и противогазной маски, расположенной между двумя нижними лучами звезды.

При подготовке раздела использовались материалы книг:

1. “Les casques de combat du monde entire de 1915 a nos jours” Pierre-Paul Struye, Editions PSD, 1996.

2. “МВД России. 200 лет на страже закона и правопорядка“. Авторы -С.О.Гонюхов, В.И.Горобцов. Москва, “Рейтаръ”,2002 год

3. “Мгновения войны“, М. 1991 г.

Фотографии каски Адриана из своей коллекции предоставил Ken Niewiarowicz. Many thanks Ken!

На голову сильнее

Отклик на статью «Каска про Буденного»

В Лысьве действует единственный в России Музей каски. Экспонаты повествуют об истории защитного снаряжения, начиная с древних шеломов до наших дней. Мастерски воссоздана атмосфера цеха металлургического завода, где во время Великой Отечественной войны изготовлялись каски.

Начнем с «Солбергов». Они были не только финского, но и отечественного производства, выпускались на Ижевском заводе. Стальной шлем М1917 «Солберг» был разработан на основе каски Адриана. В 1929-м его взяли за основу для экспериментального шлема М1929 (М29). Прошел испытания на учениях под Бобруйском, но от производства отказались из-за низкой технологичности и высокой трудоемкости. Для сборки каски необходимо было провести до полусотни операций.

“ В Великую Отечественную СССР вступил с тремя типами касок ”

Разработки продолжились, в результате на вооружение поступил стальной шлем образца 1936 года (СШ-36). Он был развитием все той же «адрианки». Но имел оригинальную полусферическую форму с выдающимся вперед козырьком и боковыми широкими полями-скатами для защиты от осколков, шрапнели и сабельных ударов. На макушке размещался «гребешок», прикрывавший вентиляционное отверстие. Толщина стенок составляла 1,1 миллиметра, весил шлем 1,2–1,3 килограмма в зависимости от типоразмера (их было три). Именно СШ-36 стал частью классического образа красноармейца 30-х годов. Был на снабжении и пехоты, и кавалерии. Прошел Испанию, Хасан, Халхин-Гол, Советско-финляндскую. Но выявился недостаток: из-за формы шлем при быстром движении парусил, часто съезжал на глаза, козырек ухудшал обзор. Сталь, шедшая на изготовление, имела не лучшие характеристики, что снижало защитные свойства. Не выводя СШ-36 из войск, командование РККА приняло решение о разработке новой каски. Она под названием СШ-40 прошла всю Великую Отечественную и дала начало династии советских стальных шлемов.

В войну СССР вступил с тремя типами касок: СШ-36, СШ-39, СШ-40. Первые два уже не производились, но были в РККА в больших количествах. Понятно, что в условиях войны их не стали изымать. Постепенно остались только СШ-40, хотя на базе СШ-36 в послевоенные годы создали шлем для пожарных.

СШ-40 выпускался трех размеров («номеров»). Масса стальной части шлема (без подтулейного устройства) самого большого размера – 800 граммов. Корпус был выполнен из легированной броневой стали марки 36СГН толщиной 1,2 миллиметра, что серьезно увеличило пулестойкость.

Александр Филин, руководитель авторского коллектива конструкторов, награжден за СШ-40 Сталинской премией (1943) и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

К осени 1941 года на Лысьвенском заводе, основном производителе СШ-40, освоили штамповочные операции, технологию закалки и окраски. Сложился законченный цикл. Но усовершенствования продолжались, в итоге удалось снизить количество операций при штамповке с трех до одной. Заводские специалисты изучали пробитые каски, привозимые с фронта, и продолжали вносить улучшения в нехитрый, казалось бы, процесс и готовое изделие.

Завод выпустил за годы войны более 10 миллионов СШ-40.

Интересно, что бойцов учили применять каску не только для защиты, но и в рукопашном бою. При необходимости ею вычерпывали воду из окопов.

Почти все предметы, собранные в Лысьвенском музее каски, имеют известную «родословную», они принадлежали конкретным людям, воевавшим и трудившимся во имя Победы.

Каска СШ-36

Стальной шлем, или в просторечии каска, стал обязательным элементом экипировки бойца XX века. Окопный период Первой мировой войны показал необходимость защиты головы солдата от шрапнели и осколков. Все воющие страны приняли на вооружение стальные головные уборы.

ОТ КАСКИ АДРИАНА ДО «КОЛОКОЛЬЧИКА»

Первые каски, принятые на вооружение РККА, были изготовлены во время Первой мировой войны. В 1916 году для Русской армии во Франции было заказано 2 млн касок, разработанных генералом армии Огюстом Луи Адрианом. Однако успели поставить только 340 тыс. Каски получили обозначение М1916. Они были окрашены в светлую охру и имели фронтальную эмблему с двуглавым орлом.

Каска Адриана изготавливалась из стали толщиной 0,7 мм и весила, в зависимости от размера, 700-800 г. Корпус каски состоял из четырех деталей: полусферического свода, переднего и заднего козырька, и гребня жесткости с вентиляционной полостью. Подшлемник каски собирался из шести-семи клапанов кожи. Каска имела подбородочный ремень из лошадиной кожи шириной 0,5 см.

Каска неплохо защищала от осколков и шрапнели, но была бессильна против винтовочных и пулеметных пуль. Кроме того, она была низкотехнологична — для сборки одной каски требовалось 50 операций. По этой причине, когда встал вопрос о производстве русских касок, была произведена дополнительная разработка. В результате появился шлем М1917 («Солберг»). Гребень на каске заменили круглой накладкой. Шлем изготавливался штамповкой из 1,2-мм листа вязкого никелевого сплава, такого же, из которого делали корабельную броню. Заказ на производство шлемов был размещен в Финляндии, входящей тогда в состав Российской Империи, на заводах Солберга и Хольмберга. До конца 1917 года было выпущено 600 тыс. шлемов. Часть из них успели отправить в Россию.

В 1924 году запасы касок Адриана М1916 и шлемов М1917 «Солберг» поступили на вооружение Красной армии. Шлемы были перекрашены в хаки, старые эмблемы сменили на красные жестяные звезды. М1916 и М1917 находились на вооружении РККА до 1939 года. В 1929 году появился экспериментальный шлем М1929 (М29). Он имел оригинальную форму, за которую получил меткое прозвище «колокольчик», однако в нем явно просматривалось влияние М1917 «Солберг». Шлем был испытан в сентябре 1929-го на учениях под Бобруйском, но в производство не поступил в связи с высокой трудоемкостью изготовления.

Каска Адриана, Ml 7 и М29 не удовлетворяли новым требованиями к средствам защиты личного состава и были нетехнологичны в производстве. Разработка новых шлемов продолжилась, и в 1930 году лейтенант А. А. Шварц представил свой проект стального шлема М30. Внешне он напоминал немецкий шлем времен Первой мировой войны, но имел более длинный козырек и короткие поля. Вентиляционные отверстия отсутствовали. Толщина стенок была 1,1 мм, вес — 1,3 кг. В производство шлем принят не был, но наработки использовали при создании «стального шлема, обр. 1936» — СШ-36. Так новый шлем получил от МЗО подтулейное устройство и гофрированные алюминиевые полосы, установленные между шлемом и подшлемником для обеспечения вентиляции и дополнительной амортизации. Шлем имел оригинальную полусферическую форму, с выдающимся вперед козырьком и боковыми широкими полями-скатами.

На макушке размещался небольшой гребень, прикрывающий вентиляционное отверстие. Толщина стенок составляла 1,1 мм, вес шлема составлял 1,2-1,3 кг (в зависимости от размера). Шлем выпускался в трех типоразмерах. Подтулейное устройство имело купольную форму и изготавливалось из ткани. В верхней части купола имелся шнур, позволяющий подгонять подшлемник под размер головы. В нижней части он обрамлялся полоской из кожи или кожзаменителя. Крепление подтулейного устройства производилось с помощью трех заклепок, расположенных на поверхности шлема. Подбородочный ремень был брезентовый или кожаный. Его длина регулировалась с помощью стальной пряжки. СШ-36 окрашивался в темно-зеленый цвет или в хаки. На фронтальную часть шлема наносился контур пятиконечной звезды.

СШ-36 БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Свое боевое крещение СШ 36 получил в Испании во время гражданской войны 1936-1939 годов. В небольших количествах шлемы этой модели поставлялись в качестве военной помощи республиканцам. Затем в 1938 году были боевые испытания на озере Хасан, в 1939-м в боях у реки Халхин-Гол и во время Зимней войны с Финляндией в 1939-1940 годах. При анализе боевого применении был выявлен ряд недостатков. В частности широкие поля-скаты, которые СШ-36 получил для защиты от ударов шашкой по инициативе С. М. Буденного, парусили и затрудняли передвижение солдата бегом, а большой козырек уменьшал обзор. Сталь, из которой изготавливался шлем, имела не лучшие характеристики, и защитные свойства шлема были посредственными.