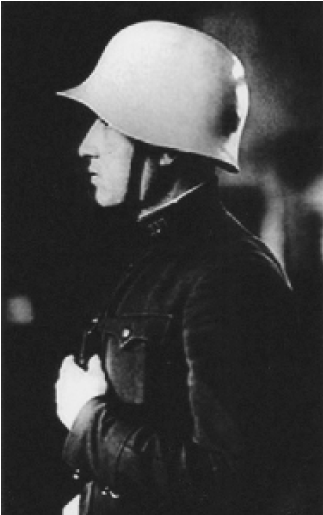

Фото: Шлем Sohlberg M1917-Сольберг

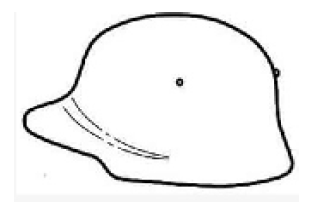

Фото: Шлем Sohlberg M1917-Сольберг

Производился шлем на русско-финских заводах «G.W. Sohlberg» и «V.W. Holmberg». Заказами на стальные шлемы занимался предприниматель из Гельсингфорса (совр. Хельсинки) А.Г. Васильев, именно он и распределял заказ на производство шлемов между заводами «G.W. Sohlberg» (заказ на 100.000 шт.) и «V.W. Holmberg» (заказ на 500.000шт.).

Некоторые западные источники утверждают, что производство шлемов было изначально разработано на Ижорском заводе (г.Колпино) в 1916 году и чуть позже перенесено в Великое Княжество Финлядское. Ижорский завод в 1916 году произвел ограниченное количество, примерно 10,000 шлемов и они заметно отличались от шлемов финского производства. Основным отличием считается применение точечной сварки вместо заклепок.

Так же Главное Интендантское Управление с декабря 1916 по сентябрь 1917 года разместило заказы на производство касок на следующих предприятиях:

Завод Акционерного о-ва механических и жестяночных заводов “Жесть”, г.Саратов.

Завод «ПП. Зеленова и Г.А. Зимина», г. Самара.

Завод «Граната», г. Гельсингфорс (Хельсинки).

Акц. Общ. Митавских металлических заводов “Л. Крамер и сыновья”.

Завод Шпильберга, г. Харьков.

Завод Розенфельда.

Завод Вальтух.

Завод Люльки.

Завод Бачачь и Варшавский.

Т-во Светъ.

Т/Д С.П. Подольский.

Акц. Общ. Аффинерного и Металлопрокатного завода.

Акц. Общ. Лысьвенского Горного Округа “Наследников графа Шувалова”.

Завод «Штамп» г. Нахичевань-на-Дону (с 1928 года в составе г. Ростова-на-Дону).

«Штамповальные и Эмалировочные заводы», г. Луганск.

Сергинско-Уфалейские горные заводы (Урал).

Завод «Бр. Кирьяновых и Ложкин», г. Вятка

Почти через 2 месяца после Октябрьской революции, согласно докладу по Главному Интендантскому Управлению от 14 декабря 1917 года, за №91471 «О прекращении дальнейшего изготовления касок Центральным Военно-Промышленным Комитетом», производство шлемов было прекращено.

28 декабря 1917г. это решение было одобрено на Особом Совещании по обороне государства.

Однако решение о прекращении производства стального шлема не коснулось предприятий уже независимой Финляндии, которая получила эту независимость согласно декрету Совета Народных Комисаров от 18.12.1917 года.

И хотя, большая часть шлемов была поставлена на фронт для русской армии, на складе завода «G.W. Sohlberg» остались 500 штук недопоставленных шлемов. Финляндия, получив независимость, была ввергнута в гражданскую войну (с 27.01 по 16.05.1918г.). Во время войны эти 500 шлемов, находящиеся на складе завода «G.W. Sohlberg», были конфискованы Финской Красной гвардией. После поражения красных, шлемы были захвачены финскими белогвардейцами и поступили в экипировку Хельсинкского пехотного полка, а также в гарнизоны городов Вааса (Vaasan) и Какисалми (Kakisalmen). В 1920 году эта самые шлемы (так называемый – «русский вариант») были изъяты из армейской экипировки и проданы в пожарные части и силы гражданской самообороны. Большинство этих шлемов бьио перекрашено в черный цвет. На некоторых образцах стальных шлемов, выпущенных для финской армии, стояла маркировка VKT, а сплошной тканевый купол в подтулейном устройстве был заменён на трехлепестковый (так называемый – «финский вариант»). Лепестки подтулейного устройства имели треугольную форму, и в своей верхней часта стягивались шнуром. Они изготовлялись из брезента или выделанной кожи северного оленя.

К сожалению, о производстве стальных шлемов на финских предприятиях сохранилось очень мало сведений т.к. архив времён Первой Мировой Войны предприятия «V.W. Holmberg» -безвозвратно утерян, а в неполном архиве предприятия «G.W. Sohlberg» информация по стальным шлемам имеется в очень небольшом количестве.

м17 в финском окрасе ГО Хельсинки

Форма шлема (описание) – Сама идея формы шлема «М17 Sohlberg» заимствована у французской «Каски Адриана». Но в отличие от «Каски Адриана», шлем «М17 Sohlberg» не состоял из составных частей (за исключением «чашечки» которая прикрывала вентиляционное отверстие), а был цельноштампованным. М17 Sohlberg имел оригинальную полусферическую форму с находящимися внизу (по всему диаметру) большими покатыми полями, принимавшими форму козырька в передней и в затылочной части корпуса шлема. В самой верхней точке корпуса шлема находилось небольшое круглое вентиляционное отверстие, прикрытое трехлепестковой оригинальной накладкой (“чашечкой”) пирамидальной формы. Эта “чашечка” присоединялась к корпусу шлема при помощи 3-х заклёпок (по одной на каждый лепесток), причём один лепесток был обращен вперёд, а два других – вбок и назад. Следует заметить, что “чашечки” разных заводов различались между собой по внешнему виду. В нижней передней, затылочной и боковых частях полусферы шлема последовательно располагались заклёпки (по две на каждой стороне), служащие для крепления подтулейного устройства к внутренней стороне корпуса шлема. Так же в боковых (левой и правой) частях корпуса шлема, на покатых полях, располагались по две заклёпки (одна над другой), служившие для крепления подбородочного ремня к внутренней стороне корпуса шлема.

Подтулейное устройство (описание) – «М17 Sohlberg» имел подтулейное устройство купольной формы, которое изготавливалось из ткани (так называемый – «русский вариант»). С помощью шнура, вшитого в верхнюю часть купола шлема, происходила регулировка подтулейного устройства под размер головы. Само подтулейное устройство крепилось к внутренней стороне корпуса шлема при помощи четырёх специальных крепёжных устройств в виде тонких стальных пластин, каждая из которых была приклёпана двумя заклёпками (см. описание формы шлема) и имела вид «усиков», способных загибаться и тем самым держать подтулейное устройство. Между подтулейным устройством и корпусом шлема имелись четыре гофрированные жестяные полосы, обеспечивающие демпфирование (амортизацию) и вентиляцию. Они располагались в передней, затылочной и боковых частях внутренней стороны корпуса шлема и также крепились с помощью «усиков», через технологические отверстия. Подбородочный ремень (двухточечный) состоял из двух половин, каждая из которых была загнута, продета сквозь прямоугольное стальное (круглого сечения) кольцо специального стального держателя, а затем, скреплена одним стальным шплинтом. Каждое прямоугольное кольцо, в свою очередь, крепилось к покатым полям шлема, изнутри, при помощи специального стального держателя (прямоугольной пластины с единичной гофрой по центру), который, в свою очередь, был приклёпан двумя заклёпками (см. описание формы шлема). Сам ремень изготавливался из кожи и застёгивался на прямоугольную пряжку из железа

М17 с царской эмблемой

В период Гражданской войны небольшая часть шлемов использовалась добровольческими армиями.

Отечественные «стальные шапки» начала XX века

Статистика неумолима: во французской армии стальные каски помогали избегать трех четвертей ранений в голову, которые в большинстве случаев заканчивались летальным исходом. В России же в сентябре 1915 года из Москвы эвакуировали более 33 тысяч раненых, из которых 70% были поражены пулями, шрапнелью – 19,1%, осколками – 10,3% и холодным оружием – 0,6%. В итоге военное руководство России сдалось и 2 октября 1916 года оформило два гигантских заказа на изготовление во Франции 1,5 млн. и 2 млн. стальных касок Адриана. Общая стоимость контракта составила 21 млн. франков, то есть по 6 франков за один экземпляр. Большую роль в оснащении русских солдат подобной защитой сыграл граф Алексей Александрович Игнатьев, дипломат и военный атташе во Франции, впоследствии ставший генерал-лейтенантом Советской Армии. Фактически доработка каски заключалась только в кокарде в виде двуглавого орла и окраске светлой охрой. Модель Адриана М1916 имела полусферическую форму и состояла из трех деталей – штампованного купола, двухстороннего козырь, окантованного стальной лентой и гребня, прикрывавшего вентиляционное отверстие. Кожей было выделано подтулейное пространство и состояло из шести-семи лепестков, которые скреплял вместе шнур. Натягивая шнур, можно было подгонять шлем под размер головы. На этом сложности не заканчиваются – между корпусом и подтулейным пространством находились гофрированные алюминиевые (!) пластины, закрепленные на стяжных скобах, припаянных к корпусу каски.

Стальной шлем Адриана с гербом Российской империи. Источник: antikvariat.ru

Пластин было несколько — в передней, задней и боковых частях, причем, спереди и сзади гибкость имели несколько большую, чем остальные. Все это позволяло подтулейному пространству идеально облегать голову бойца. Широкий козырек каски позволял защитить пользователя от летящих с неба комков земли и небольших обломков. Масса каски была небольшая: всего 0,75 кг, что не доставляло особых неудобств солдатам, но и толщина стенки была мизерная – 0,7 мм, что позволяло, в лучшем случае, надеяться на защиту от осколка и шрапнели на излете. К слову, в итоге такого французского творения поставили в Россию всего порядка 340 тыс. Русские войны впервые примерили их во Францию (Галиция), куда были отправлены для поддержки союзных войск.

Первой отечественной разработкой стала «модель 1917 года» или «М17 Sohlberg» — цельноштампованный стальной шлем, во многом повторяющий контуры французского аналога. Выпускали средство защиты на финских заводах «G. W. Sohlberg» и «V. W. Holmberg» и на нескольких предприятиях в России. В 1916 году было дано указание из Генерального штаба на изготовление сразу 3,9 млн шлемов с внеочередным выделением стали для этой цели. Официально принять его на вооружение не успели, но часть заказа финны успели отправить на фронт, где он успешно служил. 14 декабря 1917 году Центральный Военно-Промышленный Комитет своим решением свернул производств М17. До этого в январе-мае 1917 года Финская Красная гвардия в ходе гражданской войны присвоила себе несколько сотен шлемов, которые позже отвоевали финские белогвардейцы и передали в Хельсинкский пехотный полк. Но и на этом злоключения «стальной шапки» не окончились – в 1920 году финны вывели шлемы из пехотной экипировки и продали пожарникам, которые их перекрасили в черный.

Стальной шлем «М17 Sohlberg» из партии, оставшейся в Финляндии. Подтулейное устройство обшито оленьей коже. Экземпляр, очевидно, остался от финского “мчс” — черная краска не до конца удалена. Источник: forum-antikvariat.ru

Конструкция «М17 Sohlberg» предусматривала использование миллиметровой стали, что выгодно отличало его французской «жестянки» — можно было надеяться, что в определенных условиях пулю русский шлем сдержит. В связи с использованием новой толстостенной стали, масса шлема увеличилась по сравнению с французской моделью до 1 килограмма. На самом верху «М17 Sohlberg» предусмотрено было вентиляционное отверстие, прикрытое стальной накладкой, форма которой было индивидуальной отличительной чертой заводов-изготовителей. Подтулейное пространство имело форму купола со шнуром для регулировки под размер головы и фиксировалось тонкими пластинами в форме усиков, способных загибаться. По аналогии со шлемом Адриана, спереди, сзади и с боков располагались гофрированные пластины для демпфирования и вентиляции. Подбородный ремень застёгивался на прямоугольную пряжку.

Итогом запоздалого внедрения и французского шлема, и отечественной модели М17, стала нехватка в русской армии таких средств индивидуальной защиты. Бойцы на фронте нередко вынуждены были пользоваться трофейными немецкими образцами, которые для того времени были, наверное, лучшими в мире. В послевоенное время наследство царской армии использовалось достаточно долго – в Красной Армии до начала 40-х годов можно было встретить бойцов как в М17, так и в шлеме Адриана.

К теме разработки стальных головных уборов для армии в советской России вернулись в конце 20-х годов. Главным разработчиком средств индивидуальной защиты стал Центральный научно-исследовательский институт металлов (ЦНИИМ), ранее называемый Центральной научно-технической лабораторией Военного ведомства. В учреждении проводились работы по всесторонним испытаниям различных марок броневых сталей, а также их обязательный обстрел из стрелкового оружия. Руководителями направления индивидуальной защиты бойцов стали д. т. н. профессор Корюков Михаил Иванович, а также инженер Потапов Виктор Николаевич. Их многолетний труд в 1943 году был отмечен Сталинской премией. Первым образцом стал экспериментальный шлем 1929 года, имеющий большое сходство с «М17 Sohlberg», только с более вытянутым козырьком. Подтулейное пространство было скопировано с французского шлема, но дополнено амортизирующими пластинами на каждый лепесток.

Вторым образцом, более удачным, стал шлем конструкции инженера А. А. Шварца из Научно-технического отдела Артиллерийского управления РККА. В облике его творения уже просматривались очертания немецких и итальянских стальных головных уборов. Именно этот образец стал основой для первого массового шлема Красной Армии – СШ-36.

Автор изобретения А. А. Шварц в стальном шлеме собственной конструкции, а также его контур. Источник: “Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук”

СШ-36 стали выпускать в конце 1935 года на Лысьвенском металлургическом заводе имена газеты «За индустриализацию», расположенном в Пермском крае. О необходимости введения таких шлемов в обмундирование бойцов было сказано в 1935 году в постановлении Совет народных комиссаров СССР «О состоянии обозно-вещевого и продовольственного довольствия РККА». От немецкой школы «шлемостроения» инженер Шварц перенял широкие поля и далеко выдающийся козырек, а от итальянцев с их М31 – гребень на самом верху купола, закрывающий вентиляционное отверстие. Подтулейную амортизацию оформили пластинчатыми держателями, а также вставками из губчатой резины. Подбородный ремень держался на кольцах и фиксировался шплинтами. Были у СШ-36 негативные стороны, связанные, прежде всего, с недостаточным объемом войсковых испытаний. При длительном ношении у солдат появлялись боли в височной области, бойцы испытывали неудобство во время прицеливания и, что самое возмутительное, шлем было невозможно было одеть на зимний головной убор. Все эти недочеты вскрылись во время зимней войны с Финляндией 1939-1940 гг. Бойца нередко просто ломали и выбрасывали тесное подтулейное устройство, чтобы хоть как-то натянуть шлем на шапку-ушанку.

Следующим по счету был СШ-39, появившийся, как видно из индекса, прямо перед началом Великой Отечественной войны и изначально разарботанный на основе итальянского шлема «Elmeto modello M33». Итальянский бронеколпак появился в СССР в качестве трофея из объятой гражданской войной Испании. К разработке нового шлема приступили более основательно – привлекли упоминаемый ЦНИИМ, Военно-медицинскую академию, а также Наркоматы черной металлургии и обороны. Тактико-технические требования к шлему подписал в 1938 году сам Маршал Советского Союза С. М. Буденный.

Решающий вклад в эффективность шлема внесли д. т. н. Корюков М. И. и инженер В. Н. Потапов, когда разработали и сварили сталь новой марки 36СГН и её заменитель 36СГ. Форма шлема было простая полусферическая с козырьком и 3-8 мм бортиком по нижнему краю, происхождение которого связано с защитой от сабельного удара. Очевидно, по задумке кавалериста С. М. Буденного, лезвие должно было отводиться этим буртиком в сторону, однако, сабля была последним оружием, с которым пришлось встречаться СШ-39 на поле боя. Изначально подтулейное пространство было аналогично СШ-36, но опыт финской кампании подсказал невозможность пользования им в сильные морозы. Решил проблему А. М. Никитин (военинженер 2 ранга военпред Главного инженерного управления РККА), представив в 1940 году новое подтулейное устройство в виде секторов.

Шлем СШ-40 и его подтулейное устройство. Источник: kapterka.su

Три дерматиновых лепестка, внутренняя сторона которых была оснащена тканевыми мешочками с ватой, крепились к корпусу при помощи пластинчатых креплений и двух заклепок. В каждый лепесток продевался шнур для регулировки, а подбородный ремень крепили пластинчатым держателем. В итоге усовершенствования Никитина потянули на новую модель СШ-40, которая вместе с СШ-39, стала одними из самых лучших образцов индивидуальной защиты в мире. Возможность совмещать новый шлем с шапкой-ушанкой высоко оценили в войсках – бойцы изношенное подтулейное устройство СШ-39 часто меняли на аналог от СШ-40. В общей сложности на Лысьвенском заводе в годы войны выпустили более 10 млн. шлемов, ставших полноправными символами великой Победы.

Заметили ош Ы бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Форум Военно-Исторических Реконструкторов

О Шлемах Русского Образца ШЛС

Саша Милосердная 06 апр 2016

Саша Милосердная 06 апр 2016

( От себя хочу добавить, что каска модели Зольберг)

Завод Сольберг (Solberg Oy) всего лишь производитель причем не единственный, уж скорее “русской модели”, хотя эти каски даже русской модели не назывались, а “шлем французского образца из лопаточной стали”.

Borman21 06 апр 2016

Borman21 06 апр 2016

Саша Милосердная 07 апр 2016

Саша Милосердная 07 апр 2016

Каскии м17 Зольберг выпускались в Финляндии для Российской империи. Но с революцией. Производство прекратилось.

Разработка шлема как и всей технологической документации была произведена в России, да и выпускались они чуть менее чем на 20 предприятиях и только три из них располагались в Финляндии, “Сольберг” это жаргонное имя каски среди западных коллекционеров, так как им возможно была доступны каски именно этого производителя, перекочевавшее к нам со страниц интернета, никак нельзя говорить о модели Сольберг вообще и тем более в РИА . Как написано в том же инете каски финского производства практически не попали в русскую армию, так как революция помешала отгрузке. И к слову по фински название произносится именно со звуком “С”

Некоторые западные источники утверждают, что производство шлемов было изначально разработано на Ижорском заводе (г.Колпино) в 1916 году и чуть позже перенесено в Великое Княжество Финлядское. Ижорский завод в 1916 году произвел ограниченное количество, примерно 10,000 шлемов и они заметно отличались от шлемов финского производства. Основным отличием считается применение точечной сварки вместо заклепок.

Главное Интендантское Управление с декабря 1916 по сентябрь 1917 года разместило заказы на производство касок на следующих предприятиях:

- Завод Акционерного о-ва механических и жестяночных заводов “Жесть”, г.Саратов.

- Завод «ПП. Зеленова и Г.А. Зимина», г. Самара.

- Завод «Граната», г. Гельсингфорс (Хельсинки).

- Акц. Общ. Митавских металлических заводов “Л. Крамер и сыновья”.

- Завод Шпильберга, г. Харьков.

- Завод Розенфельда.

- Завод Вальтух.

- Завод Люльки.

- Завод Бачачь и Варшавский.

- Т-во Светъ.

- Т/Д С.П. Подольский.

- Акц. Общ. Аффинерного и Металлопрокатного завода.

- Акц. Общ. Лысьвенского Горного Округа “Наследников графа Шувалова”.

- Завод «Штамп» г. Нахичевань-на-Дону (с 1928 года в составе г. Ростова-на-Дону).

- «Штамповальные и Эмалировочные заводы», г. Луганск.

- Сергинско-Уфалейские горные заводы (Урал).

- Завод «Бр. Кирьяновых и Ложкин», г. Вятка

- Завод Сольберга (G.W. Sohlberg) г. Еспоо.

- Завод Хольмберга (V.W. Holmberg) г. Гельсингфорс (Хельсинки).

Заказами на стальные шлемы в Финляндии занимался предприниматель из Гельсингфорса (совр. Хельсинки) А.Г. Васильев, именно он и распределял заказ на производство шлемов между заводами «G.W. Sohlberg» (заказ на 100.000 шт.) и «V.W. Holmberg» (заказ на 500.000шт.). Неизвестно точно количество произведенных касок, тк документация заводов этого периода сохранилась лишь частично.

Завод «Граната», завод «Жесть», Сергинско-Уфалейские горные заводы, так в телефонограмме от 12.07.1917 года сказано, что ”…Граната – отштамповано 100000, собрано 40000 , сдано 35000. Жесть – отштамповано 70000, собрано 50000 , сдано 35000. Сергинско-Уфалейские горные заводы – отштамповано 50000, собранных нет…”[1].

На счастье для исследователя время и история сохранили фамилии и имена рабочих, которые непосредственно производили «М17 Sohlberg», так на Сергинско-Уфалейских горных заводах «опытной прокаткой щитков сомнительных на листы толщиной 1,5мм. для шлемов»[5] занимались: Баранников Иван Вас., Слесарёв Михаил Иванов, Чекасин Иван Никит., Барабанов Михаил Никол., Колосов Пётр Ермолаев, Баранов Александр Гавр., Клевцов Капитон Дм., Мартьянов Николай Ник., Матвеев Иван Дм., Сорокин Василий Вас., Краснов Пётр Яковлев, Филатов Иван Васильев, Кириллов Иван Михайлов, Баранников Дмитрий Алек., Михайлов Семён Дм., Михайлов Гаврило Макс., Куляпин Семён Алек., Степанов Георгий Гавр., Потилин Максим Ант., Баранников Фёдор Троф., Гладилин Василий Никол., Баранников Пётр Андр.[5]

Почти через 2 месяца после Октябрьской революции производство шлемов было прекращено. Так в докладе по Главному Интендантскому Управлению от 14 декабря 1917 года, за №91471 «О прекращении дальнейшего изготовления касок Центральным Военно-Промышленным Комитетом» сказано, что: ”…Главное Интендантское Управление вполне согласилось с мнением Комиссии и потому Главный Интендант полагает:

1/ Предложить Ц.В.П.К.* дальнейшее изготовление касок по заказам Интендантства безотлагательно прекратить, разрешить лишь заканчивать изготовление того количества касок, которое по условиям работы не может быть остановлено;….

5/ Установить Центральному Военно-Промышленному Комитету следующую предельную цену 5руб. 20коп.[6] за каску для расчётов названного Комитета за каски, которые уже изготовлены и которые по необходимости дозаготовляются… 21 декабря 1917г.”[2].

28 декабря 1917г. это решение было одобрено на Особом Совещании по обороне государства[2].

Надо так же отметить что сольберг и хольмберг штамповали только сами купола и сборкой касок не занимались, сборка должна была быть произведена в России.

Сообщение отредактировал Саша Милосердная: 07 Апрель 2016 – 02:00

БелыйРус 07 апр 2016

БелыйРус 07 апр 2016

Господа, так русские шлемы в ПМВ успели поучаствовать? А в ГВ? Есть фото? Или только францо-адрианки были?

Русский ШЛЕМ Зольберг м 17 супер сохран

#1 Штурм68

Предложу РУССКИЙ М 17 – ОРИГИНАЛЬНАЯ КРАСКА РУССКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОДШЛЕМ . Изготовлен в 1917 г в 20 -30е годы использовался в РККА

Найден в германии 2 штуки – Видимо вывезены были как трофей со складов РККА

Уникальный Сохран

мпц 45 т

Прикрепленные изображения

#2 Штурм68

Первый отечественный стальной шлем, получивший впоследствии неофициальное название модель 1917 года или «М17 Sohlberg», стал для своего времени очень удачной разработкой. Достаточно сказать, что в отличие от французской «Каски Адриана», отечественный шлем был цельноштампованным, а это хоть н требует более совершенного и мощного оборудования, зато экономит время на его производство, высвобождает рабочих для выполнения других работ, способствует экономии материалов, и в конечном итоге ведёт к значительному снижению себестоимости самого шлема.

Хочется отметить, что в русских официальных документах на производство данный шлем именовался как «Каска Французского образца из Лопаточной стали». В различной литературе на военную тематику можно встретить такие названия шлема, как – «Модель 1917 (Sohlberg)», «Venalainen m-17» (фин.) или «Русский м-17». Для производства шлема применялась хромоникелевая сталь, которая выплавлялась на Сергинско-Уфалейских горных заводах, а также из-за её недостатка – сталь, шедшая на производство шанцевого инструмента (лопат).

Шлем имел три размера купола, и шесть размеров подтулейного устройства (53см., 55см., 57см., 59см., 60см., 62см). Окрашивался шлем в цвет хаки.

ТТХ шлема: вес – 800-850гр., толщина стали – 1,2мм., ширина около – 213 мм., длина около – 287 мм., высота около -170 мм.

Прикрепленные изображения

#3 Штурм68

D Производился шлем на русско-финских заводах «G.W. Sohlberg» и «V.W. Holmberg». Заказами на стальные шлемы занимался предприниматель из Гельсингфорса (совр. Хельсинки) А.Г. Васильев, именно он и распределял заказ на производство шлемов между заводами «G.W. Sohlberg»

Так же Главное Интендантское Управление с декабря 1916 по сентябрь 1917 года разместило заказы на производство касок на следующих предприятиях:

Завод Акционерного о-ва механических и жестяночных заводов “Жесть”, г.Саратов.

Завод «ПП. Зеленова и Г.А. Зимина», г. Самара.

Завод «Граната», г. Гельсингфорс (Хельсинки).

Акц. Общ. Митавских металлических заводов “Л. Крамер и сыновья”.

Завод Шпильберга, г. Харьков.

Завод Розенфельда.

Завод Вальтух.

Завод Люльки.

Завод Бачачь и Варшавский.

Т-во Светъ.

Т/Д С.П. Подольский.

Акц. Общ. Аффинерного и Металлопрокатного завода.

Акц. Общ. Лысьвенского Горного Округа “Наследников графа Шувалова”.

Завод «Штамп» г. Нахичевань-на-Дону (с 1928 года в составе г. Ростова-на-Дону).

«Штамповальные и Эмалировочные заводы», г. Луганск.

Сергинско-Уфалейские горные заводы (Урал).

Завод «Бр. Кирьяновых и Ложкин», г. Вятка

Прикрепленные изображения

#4 Штурм68

D Производился шлем на русско-финских заводах «G.W. Sohlberg» и «V.W. Holmberg». Заказами на стальные шлемы занимался предприниматель из Гельсингфорса (совр. Хельсинки) А.Г. Васильев, именно он и распределял заказ на производство шлемов между заводами «G.W. Sohlberg»

Так же Главное Интендантское Управление с декабря 1916 по сентябрь 1917 года разместило заказы на производство касок на следующих предприятиях:

Завод Акционерного о-ва механических и жестяночных заводов “Жесть”, г.Саратов.

Завод «ПП. Зеленова и Г.А. Зимина», г. Самара.

Завод «Граната», г. Гельсингфорс (Хельсинки).

Акц. Общ. Митавских металлических заводов “Л. Крамер и сыновья”.

Завод Шпильберга, г. Харьков.

Завод Розенфельда.

Завод Вальтух.

Завод Люльки.

Завод Бачачь и Варшавский.

Т-во Светъ.

Т/Д С.П. Подольский.

Акц. Общ. Аффинерного и Металлопрокатного завода.

Акц. Общ. Лысьвенского Горного Округа “Наследников графа Шувалова”.

Завод «Штамп» г. Нахичевань-на-Дону (с 1928 года в составе г. Ростова-на-Дону).

«Штамповальные и Эмалировочные заводы», г. Луганск.

Сергинско-Уфалейские горные заводы (Урал).

Завод «Бр. Кирьяновых и Ложкин», г. Вятка

Саша Милосердная 06 апр 2016

Саша Милосердная 06 апр 2016 Borman21 06 апр 2016

Borman21 06 апр 2016 БелыйРус 07 апр 2016

БелыйРус 07 апр 2016