Инструкции к ручным гранатам

Подготовка ручных гранат к применению. Требования безопасности при обращении с ручными гранатами

Осмотр и подготовка к боевому применению ручных осколочных гранат. Все запасы гранат и запалов, кроме носимых, хранить в заводской укупорке. Для ношения ручных осколочных гранат служит брезентовая сумка на две гранаты. Запалы помещаются в них отдельно от гранат, при этом каждый запал должен быть завернут в бумагу или чистую ветошь. Перед укладкой в гранатную сумку и заряжанием гранаты и запалы осматриваются. При осмотре необходимо обращать внимание на то, чтобы корпус гранаты не имел глубоких вмятин и проржавления; трубка для запала не была засоренной и не имела сквозных повреждений; запал был чистым и не имел проржавления и помятостей; концы предохранительной чеки разведены и не имели трещин на изгибах. Запалы с трещинами или с зеленым налетом к применению непригодны. Следует оберегать гранаты и запалы от сильных толчков, ударов, огня, грязи, сырости. Если они были загрязнены или подмочены, необходимо при первой возможности гранаты тщательно обтереть и просушить на солнце или в теплом помещении, но не около огня. Просушивать гранаты обязательно под наблюдением. Гранаты нужно периодически осматривать.

Заряжать гранату разрешается только перед её метанием. Заряжание гранаты производится по команде «Подготовить гранаты», а в бою, кроме того, и самостоятельно. Для заряжания необходимо вынуть гранату из гранатной сумки, вывинтить пробку из трубки (стакана) корпуса и ввинтить запал. Граната готова к броску. Части ударного механизма запала находятся в следующем положении: ударник взведен и удерживается в верхнем положении вилкой спускового рычага, соединенного с трубкой ударного механизма предохранительной чекой. Концы предохранительной чеки разведены и прочно удерживают ее в запале.

Метание гранат производится по команде «Гранатой — огонь» или «По траншее, гранатами — огонь», а в бою, кроме того, и самостоятельно. Для метания гранаты необходимо: взять гранату в руку и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты; продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать (выпрямить) концы предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдернуть ее из запала; размахнуться и бросить гранату в цель; после метания оборонительной гранаты укрыться. После выдергивания чеки положение запала не меняется, ударник во взведенном положении удерживается рычагом, который освобождается от соединения с трубкой ударного механизма, но прижимается к ней пальцами руки. В момент броска гранаты спусковой рычаг отделяется от гранаты и освобождает ударник. Ударник под действием боевой пружины наносит удар (накол) по капсюлю-воспламенителю и воспламеняет его. Луч огня от капсюля-воспламенителя воспламеняет замедлитель и пройдя его передается капсюлю-детонатору. Капсюль-детонатор взрывается и взрывает разрывной заряд гранаты. Корпус гранаты разрывается и осколки корпуса и запала разлетаются в разные стороны.

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. При обучении метанию боевых гранат необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1) обучаемые должны быть в стальных шлемах;

2) перед заряжанием осмотреть гранаты и запалы; в случае обнаружения неисправностей доложить командиру;

3) метание осколочной оборонительной и противотанковой гранат производить из окопа или из-за укрытия, не пробиваемого осколками, под руководством офицера;

4) при метании одним обучаемым нескольких гранат каждую последующую гранату бросать по истечении не менее 5 с после взрыва предыдущей;

5) если граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжение ее производить только по команде и под непосредственным наблюдением командира;

6) вести учет неразорвавшихся гранат и отмечать места их падения красными флажками; по окончании метания неразорвавшиеся гранаты уничтожить подрывом на месте падения согласно правилам, изложенным в Руководстве по хранению и сбережению артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках; подрыв гранат (запалов) организует командир части;

7) район метания ручных гранат оцеплять в радиусе не менее 300 м;

8) личный состав, не занятый метанием гранат, отводить в укрытие или на безопасное удаление от огневого рубежа (не ближе 350 м);

9) исходное положение для метания гранат обозначать белыми флажками, огневой рубеж — красными;

10) пункт выдачи гранат и запалов оборудовать в укрытии не ближе 25 м от исходного положения.

Метание ручных гранат в бою производится из различных положений: стоя, с колена, лежа, а также и в движении из бронетранспортера и в пешем порядке (только наступательных). Для метания гранаты нужно выбирать место и положение, которые обеспечивают свободный полет гранаты к цели (на пути отсутствуют препятствия: ветви деревьев, высокая трава, провода и т. д.). Метать гранату надо энергично, придавая ей наиболее выгодную траекторию полета. Если граната не была брошена и из запала предохранительная чека не выдергивалась, она разряжается под наблюдением командира. По команде «Разрядить гранату» запал вывинчивается, завертывается в ветошь (бумагу) и укладывается в гранатную сумку; в трубку корпуса ввертывается пробка и граната укладывается в сумку.

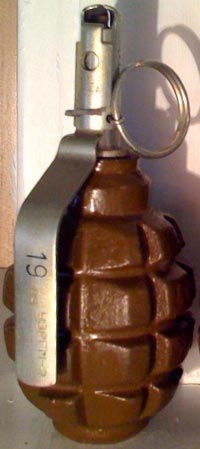

Ручная граната Ф-1

Граната Ф-1 имеет французские корни и давнюю историю. Под таким обозначением, но в латинской транскрипции – F-1 – граната была принята на вооружение французской армии в 1915 г.

Французская граната F-1 имела запал ударного действия. Простота и рациональность конструкции корпуса гранаты сыграли свою роль – граната вскоре была принята на вооружение в России. При этом недостаточно надежный и безопасный в обращении ударный запал был заменен более простым и надежным дистанционным отечественным запалом конструкции Ковешникова.

В 1939 году военный инженер Ф.И. Храмеев завода Наркомата обороны по образцу французской ручной осколочной гранаты F-1 разработал образец отечественной оборонительной гранаты Ф-1, которая вскоре была освоена в массовом производстве.

У гранаты Ф-1 конструкции Храмеева чугунный корпус гранаты был несколько упрощен, он утратил нижнее окно.

Граната Ф-1, как и французский образец F-1, предназначена для поражения живой силы противника в оборонительных действиях. При ее боевом использовании бросающему бойцу необходимо было укрываться в окопе или других защитных сооружениях.

Первоначально в гранате Ф-1 использовался запал конструкции Ф.В. Ковешникова, который был значительно надежней и удобней в применении французского запала. Время замедления запала Ковешникова составляло 3.5-4.5 сек.

В 1941 году конструкторы Е.М. Вицени и А.А. Бедняков разработали и сдали на вооружение взамен запала Ковешникова новый более безопасный и более простой по конструкции запал к ручной гранате Ф-1.

В 1942 году новый запал стал единым для ручных гранат Ф-1 и РГ-42, он получил название УЗРГ – «унифицированный запал к ручным гранатам».

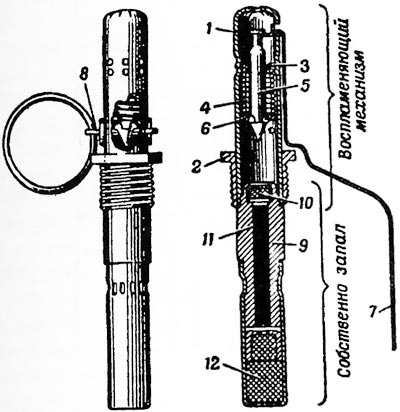

Запал гранаты типа УЗРГМ предназначался для взрыва разрывного заряда гранаты. Принцип действия механизма был дистанционный.

После Второй мировой войны на гранатах Ф-1 стали применять модернизированные более надежные запалы УЗРГМ и УЗРГМ-2.

Граната Ф-1 состоит из корпуса, разрывного заряда и взрывателя.

Корпус гранаты чугунный, с продольными и поперечными бороздами, по которым граната обычно разрывалась на осколки.

В верхней части корпуса имелось нарезное отверстие для ввинчивания запала. При хранении, транспортировке и переноске гранаты в это отверстие вворачивали пластмассовую пробку.

Разрывной заряд заполнял корпус и служил для разрыва гранаты на осколки.

Корпус служил для соединения частей гранаты и для поражения противника осколками при взрыве.

Для увеличения числа осколков поверхность корпуса делали рифленой. Корпус при разрыве давал 290 крупных тяжелых осколков с начальной скоростью разлета около 730 м/с. При этом на образование убойных осколков шло 38% массы корпуса, остальное попросту распылялось. Приведенная площадь разлета осколков – 75 – 82 м2.

Взрыватель состоял из запала и воспламеняющего (ударного) механизма, собранных вместе в остове взрывателя. В стенках остова имелось отверстия для шарика-предохранителя и предохранительной чеки.

Запал УЗРГ состоял из капсюля-воспламенителя, дистанционного состава и капсюля-детонатора. Воспламеняющий механизм состоял из ударника, боевой пружины, шарика-предохранителя, предохранительного колпачка с наружным рычагом, пружины колпачка и предохранительной чеки с кольцом. Ударник помещался внутри остова. Внизу ударник имел боек, а сбоку – полукруглый выем для шарика-предохранителя. Время замедления запала УЗРГ составляло 3.2-4.2 сек.

Гранаты Ф-1 хранили и переносили без взрывателей, с ввинченными вместо них холостыми пробками. Воспламеняющий механизм взрывателя всегда находился на боевом взводе, ударник взведен, боевая пружина сжата. Ударник удерживался во взведенном положении предохранительной чекой, которая проходит через отверстия остова и ударника, и шариком-предохранителем, который одной своей половиной входил в отверстие остова, а другой – в выем ударника. В таком положении шарик удерживался предохранительным колпачком.

Для заряжания гранаты необходимо: вывинтить холостую пробку, взять взрыватель и осторожно ввинтить его в отверстие гранаты.

Для бросания гранаты необходимо: взять гранату правой рукой и пальцами крепко прижать наружный рычаг предохранительного колпачка к корпусу гранаты; удерживая рычаг, левой рукой вытянуть предохранительную чеку; при этом ударник и предохранительный колпачок освобождаются, но ударник остается на боевом взводе, удерживаемый шариком-предохранителем; размахнуться и бросить гранату.

Метание гранаты производилось из-за укрытия.

Гранаты поступали в войска в деревянных ящиках. В ящик гранаты, рукоятки и запалы укладывались отдельно в металлических коробках. Для вскрытия коробок имелся нож. На стенках и крышке ящика была нанесена маркировка, в которой указывается: количество гранат в ящике, их вес, наименование гранат и запалов, номер завода-изготовителя, номер партии гранат, год изготовления и знак опасности. Все запасы гранат и запалов, кроме носимых, хранились в заводской укупорке.

Гранаты солдатами переносились в гранатных сумках. Запалы помещались в них отдельно от гранат, при этом каждый запал должен был быть завернут в бумагу или чистую ветошь.

В танках (бронетранспортерах, самоходно-артиллерийских установках) гранаты и отдельно от них запалы укладывались в сумки.

Граната Ф-1 широко использовалась во время советско-финского военного конфликта 1939 – 1940 гг., на фронтах Великой Отечественной войны, в других войнах и военных конфликтах.

Во время Великой Отечественной войны гранату Ф-1 бойцы ласково называли «фенюша» и «лимонка», потому что она по внешнему виду похожа на лимон. Обычно при ведении штурмовых действий на одного бойца приходилось пять – десять гранат Ф-1.

Гранатой Ф-1 в качестве трофея охотно пользовались и немецкие солдаты, поскольку подобных гранат оборонительного назначения не было на вооружении вермахта.

Изготовление гранат Ф-1 в годы войны выполнялось на заводе № 254 (с 1942 г.), 230 («Тизприбор»), 53, в мастерских Повенетского судоремонтного завода, механическом заводе и железнодорожном узле в Кандалакше, центрально-ремонтных мастерских Сороклага НКВД, артеле «Примус» (Ленинград), других отечественных предприятиях.

К изготовлению гранат Ф-1 во время войны привлекались многие предприятия и организации не профильного назначения. По указанию Горкома ВКП(б) от 28 декабря 1941 года в опытных мастерских Ленинградского политехнического института было организовано производство (литье и механическая обработка) корпусов ручной гранаты Ф-1. Всего мастерскими было отлито 11 000 корпусов. 5000 необработанных корпусов были сданы заводу № 103, 4800 из них прошли механическую обработку и были переданы фабрике «Пятилетка». Заказ на изготовление корпусов гранат был приостановлен по указанию горкома ВКП (б).

Во время войны ленинградскими предприятиями был освоен в производстве вариант запала для гранаты с использованием одной из марок охотничьего пороха вместо особого трубчатого пороха. В 1942 году на АНИОПе («Ржевский полигон») производились испытания такого запала под обозначением «РР-42» для гранаты Ф-1. Гранаты с запалами РР-42 были запущены в серийное производство только на предприятиях Ленинграда. Эти внедрения были временными. Были и другие примеры не совсем обычного производства гранат в годы войны.

С гранатой Ф-1 связано много изобретений и конструкторских предложений. В августе 1942 года сержант минометного батальона 284 стрелкового полка Н.К. Дерябин разработал проект «гранаты-блохи». Она предназначалась для поражения живой силы противника. В состав «гранаты-блохи» входили: вышибной заряд, ударник с бойком и гайкой, граната Ф-1 со снятым запалом. Разрыв гранаты производился в воздухе на высоте 10-15 метров. С парашютом гранату предлагалось использовать для минирования. Но система Дерябина оказалась слишком сложной. По заключению военных экспертов, проект не был реализован из-за отсутствия практической ценности.

Для обучения личного состава войск обращению с ручными осколочными гранатами дистанционного действия, приемам и правилам их метания была создана учебно-имитационная ручная граната УРГ весом 530 г, внешне похожая на боевую гранату Ф-1. Граната УРГ комплектуется имитатором запала УЗРГ.

Подготовка ручной гранаты к броску

Приемы и правила метания ручных гранат

Общие положения

На занятиях и учениях метание гранат производится по команде командира, а в бою — в зависимости от обстановки по команде или самостоятельно.

При метании боевых гранат на занятиях и учениях соблюдать меры безопасности, исключающие поражение метающего и его соседей. После метания наступательной гранаты на ходу, не останавливаясь, изготовиться к стрельбе и продолжать движение. После броска оборонительной и противотанковой гранаты немедленно укрыться, а после взрыва быстро изготовиться к стрельбе или начать движение. При действии на бронетранспортерах метающий после взрыва изготавливается к стрельбе через бойницу.

Метание ручных гранат в бою производится из различных положений: стоя, с колена, лежа, а также и в движении из бронетранспортера и в пешем порядке (только наступательных).

Для метания гранаты нужно выбирать место и положение, которые обеспечивают свободный полет гранаты к цели (на пути отсутствуют препятствия: ветви деревьев, высокая трава, провода и т. д.).

Метать гранату надо энергично, придавая ей наиболее выгодную траекторию полета. 30

Приемы и правила метания ручных гранат

Метание гранаты складывается из выполнения следующих приемов: изготовки для метания (заряжание гранаты и принятие положения) и метания гранаты.

Заряжание гранаты производится по команде «Подготовить гранаты», а в бою, кроме того, и самостоятельно.

Для заряжания необходимо вынуть гранату из гранатной сумки, вывинтить пробку из трубки корпуса и ввинтить запал (рис. 19). Граната готова к броску.

Метание гранат производится по команде «Гранатой — огонь» или «По траншее, гранатами — огонь», а в бою, кроме того, и самостоятельно.

Для метания гранаты необходимо:

— взять гранату в руку и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты;

— продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать (выпрямить) концы предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдернуть ее из запала (рис. 20);

Рис. 19. Ввинчивание Рис. 20. Выдергивание запала предохранительной чеки

Рис. 19. Ввинчивание Рис. 20. Выдергивание запала предохранительной чеки

— размахнуться и бросить гранату в цель; после метания оборонительной гранаты укрыться.

Оружие при этом должно находиться в положении, обеспечивающем немедленную изготовку к действию (в левой руке, в положении «На грудь», на бруствере окопа и т. д.).

При метании гранаты стоя с места (рис. 21) надо встать лицбм к цели; гранату взять в правую (для левши — в левую), а оружие в левую (правую) руку и выдернуть предохранительную чеку; сделать правой ногой шаг назад, согнув ее в колене, и, поворачивая (как бы закручивая) корпус вправо, произвести ‘замах гранатой по дуге вниз и

Рис. 21. Прием метания гранаты стоя с места: а, б, в, г — последовательность действий

Рис. 21. Прием метания гранаты стоя с места: а, б, в, г — последовательность действий

назад; быстро выпрямляя правую ногу и поворачиваясь грудью к цели, метнуть гранату, пронося ее над плечом и выпуская с дополнительным рывком кисти. Тяжесть тела в момент броска перенести на левую ногу, оружие энергично подать назад.

При метании гранаты с колена (рис. 22) принять положение для стрельбы с колена, удерживая гранату в правой руке? а оружие в левой, выдернуть предохранительную чеку; сделать замах гранатой, отклоняя корпус назад и поворачивая его вправо; приподняться и метнуть гранату, пронося ее над плечом и резко наклоняясь в конце движения к левой ноге.

Рис. 22. Прием метания гранаты с колена: а, б, в — последовательность действий

Рис. 22. Прием метания гранаты с колена: а, б, в — последовательность действий

При метании гранаты лежа (рис. 23) принять положение для стрельбы лежа, положить оружие на землю и взять гранату в правую руку. Левой рукой выдернуть предохранительную чеку и, опираясь руками о землю, оттолкнуться от нее. Отодвигая правую ногу слегка назад, встать на левое колено (не сдвигая его с места) и одновременно произвести замах. Выпрямляя правую ногу, поворачиваясь грудью к цели и падая вперед, метнуть гранату в цель; взять оружие и изготовиться к стрельбе.

а

а

в

в

г

г

Рис. 23. Прием метания гранаты лежа а, б, в, г — последовательность действий

При метании гранаты в движении шагом или бегом (рис. 24) надо: удерживая гранату в правой полусогнутой руке, а оружие в левой, выдернуть предохранительную чеку; под левую ногу вынести руку с гранатой вперед и вниз; на втором шаге (правой ногой) рука продолжает движение по дуге вниз назад с одновременным поворотом корпуса вправо; на третьем шаге, выставив левую ногу по направлению к цели на носок и согнув правую ногу в колене, закончить поворот корпуса и замах рукой. Используя скорость движения и вкладывая в бросок последовательно силу ног, корпуса и руки, метнуть гранату, пронося ее над плечом.

Рис. 24. Прием метания гранаты в движении: а, б. в, г — последовательность действий

Рис. 24. Прием метания гранаты в движении: а, б. в, г — последовательность действий

Для метания гранаты из бронетранспортера (рис. 25) надо: оставаясь на сиденье или встав обеими ногами -днище или правой ногой на днище, а левым коленом на сиденье, взять гранату в правую руку, оружие в левую и выдернуть предохранительную чеку. Взяться левой рукой с оружием за борт, приподняться и одновременно сделать замах гранатой, отклоняя корпус назад и поворачивая его вправо; метнуть гранату в цель, -пронося ее над плечом и резко наклоняясь вперед; укрыться за бортом бронетранспортера. Если бронетранспортер имеет крышу, перед метанием гранаты необходимо открыть крышу, а после броска — закрыть ее.

Рис. 25. Прием метания гранаты из бронетранспортера: а, б, в—последовательность действий

Рис. 25. Прием метания гранаты из бронетранспортера: а, б, в—последовательность действий

Если метание -гранаты производится из движущегося бронетранспортера, то при выборе направления и момента броска гранаты надо учитывать поправку на движение машины.

При метании гранаты вперед (по ходу бронетранспортера) или назад дальность ее полета увеличивается (или уменьшается), поэтому гранату необходимо метать не в цель, а в точку (рис. 26), расположенную в 7—10 м ближе (дальше) цели, если дальность до нее 30—35 м.

Для поражения цели, расположенной примерно под прямым углом к направлению движения бронетранспортера и на удалении 30—35 м, гранату необходимо метать на дальность до цели, но на 7—10 м вправо (влево) при метании с правого (левого) борта. Если метание гранаты производится на меньшую дальность и под острым (тупым) углом к направлению движения бронетранспортера, поправку брать вдвое меньше, т. е. 3—б м.

Наиболее выгодно метать гранату из движущегося бронетранспортера по цели в траншее (рис. 26):

— расположенной перпендикулярно к пути движения, когда бронетранспортер будет подходить к траншее или проходить ее (не более 6—8 м);

— расположенной параллельно пути движения, когда бронетранспортер приблизится к цели на среднюю дальность броска, а его путь проходит в 15—20 м от траншеи.

Рис. 26. Выбор направления и момента броска гранаты из движущегося бронетранспортера:а — с учетом поправки на движение; б — по цели в траншее, расположенной пер* пендикулярно к направлению движения; в — по цели в траншее, расположенной параллельно к направлению движения. Ц — цель; О — бронетранспортер; А — точка, в которую метается граната; ОА — направление и дальность броска

Рис. 26. Выбор направления и момента броска гранаты из движущегося бронетранспортера:а — с учетом поправки на движение; б — по цели в траншее, расположенной пер* пендикулярно к направлению движения; в — по цели в траншее, расположенной параллельно к направлению движения. Ц — цель; О — бронетранспортер; А — точка, в которую метается граната; ОА — направление и дальность броска

Для метания гранаты из танка (самоходно-артиллерийской установки) заряжающий берет подготовленную гранату в правую руку и поворачивается в сторону цели, выдергивает предохранительную чеку, отпирает люк и удерживает крышку за ручку, затем открывает крышку и метает гранату через люк, после чего быстро закрывает крышку люка и запирает ее.

Для метания гранаты из траншеи или окопа (рис. 27) надо: положить оружие на бруствер, взять гранату в правую руку и выдернуть предохранительную чеку; отставить (насколько можно) правую ногу назад, прогибаясь в пояснице и слегка сгибая обе ноги, отвести правую руку с гранатой вверх и назад до отказа; опираясь на левую руку, резко выпрямиться и метнуть гранату в цель, после чего укрыться в траншее (окопе).

Рис. 27. Прием метания гранаты из траншеи или окопа: а, б, в — последователь ность действий

Для поражения живой силы противника, расположенной в окопе (траншее) или на открытой местности, метать гранату под углом к горизонту примерно 35—45°, чтобы граната падала на цель навесно и меньше откатывалась в сторону.

При метании гранат в окна и двери зданий (проломы в стенах) требуются прямые попадания в них, поэтому траектория полета гранаты должна быть направлена прямой цель. Попадание гранат в окна и двери зданий достигается систематическими и длительными тренировками. Метающему гранату после броска необходимо укрыться, так как в случае промаха он может быть поражен осколками.

Если граната не была брошена и из запала предохранительная чека не выдергивалась, она разряжается под наблюдением командира.

По команде «Разрядить гранату» запал вывинчивается, завертывается в ветошь (бумагу) и укладывается в гранатную сумку; в трубку корпуса ввертывается пробка и граната укладывается в сумку.

Граната Ф1 – оружие проверенное временем

Для пехоты, участвующей в бою, очень важно иметь эффективное средство борьбы с врагом. Таким средством является граната ф 1. Ее мощь, радиус убойного действия поражает воображение.

Прототип этого взрывного устройства был создан более ста лет назад. Граната до сих пор состоит на вооружении разных армий, в том числе российской, благодаря уникальным возможностям этого оружия.

История создания гранаты

Интересный путь прошло это простое, по своему устройству, средство обороны пехотинца. История ее начинается во Франции.

Именно здесь в 1915 году создали гранату под обозначением F1.

Она зарекомендовала себя самым лучшим образом и была вскоре принята на вооружении в России.

В нашей стране в период первой войны, имеется ввиду Мировой, конечно, она была усовершенствована.

Изобрели новый запал системы Ковешникова.

Но главные изменения произошли в советское время.

- В 1939 году изобрели, взяв за основу французский образец, собственную гранату Ф-1. Разработчик взрывного устройства инженер Храмеев оставил тот же принцип действия. Однако упростил и сделал более совершенным корпус.

- Следующий этап в усовершенствовании Ф-1 относится к началу Великой Отечественной войны. Именно в это время был создан конструктором Е. М. Вицени более простой, надежный и совершенный запал. Одновременно он был и безопаснее прежнего.

- Во времена ВОВ, а именно в 1942 году был также разработан «унифицированный запал к ручным гранатам», ставший универсальным, в последующее время, для нескольких типов гранат.

После войны запал модернизировали и его модификации УЗРГМ 1, 2, применяют в Ф-1, в РГ-42, а также РГД

Устройство гранаты

Ф-1 осколочная, противопехотная граната, предназначенная для метания из укрытия. Как видно из фотогравий в течение столетия внешний вид устройства не претерпел существенных изменений.

Корпус гранаты настолько идеален по своей конструкции, что не было необходимости, что-либо в нем менять.

Устройство ручной гранаты очень простое:

- взрывное устройство состоит из металлического корпуса (сталистый чугун), овальной формы с оребрением, для того, чтобы после того как взорвется, образовалось как можно больше осколков;

- запал типа УЗРГМ, в котором, по сравнению с УЗРГ изменена конструкция ударника, что позволяет свести к минимуму отказ оружия при использовании;

- взрывчатая смесь, это тротил или тринитрофенол (сухая пикриновая кислота), бывают варианты, когда взрывчатое вещество имеет смесевой состав. В таком случае основой, как правило, является пироксилин (нитроцеллюлоза).

Т. е. граната содержит всего три основные части: корпус, запал, взрывчатое вещество.

В этой простоте главное преимущество – надежность.

Технические характеристики

Тактико-технические характеристики (ттх) Ф-1 сведены в таблицу, и представляют такую картину:

Характеристики гранаты ф1 говорят о том, что это взрывное устройство почти идеально для ведения оборонительных операций. А также для использования ее в диверсионной деятельности.

Радиус поражения позволяет нанести значительный ущерб живой силе противника.

Граната очень эффективна при применении в растяжках, как заградительная мера, если нет возможности установки противопехотных мин.

Как срабатывает запал

Боевые свойства гранаты во многом зависят от ее запала, а он состоит из:

- чеки, представляющей собой металлическое кольцо, штыря из отрезка проволоки, который проходит через отверстие в запале;

- ударника, стержня из металла, он заострен с одного конца;

- пружины, приводящей в действие ударник;

- рычага спуска в виде пластины, его назначение блокировать ударник, после того, как чека извлечена;

- капсюля;

- замедлителя;

- детонатора.

Схема действия запала ручной гранаты выглядит таким образом:

- после того, как извлечена чека, ударник удерживается с помощью рычага спуска;

- отпустив рычаг, а это происходит во время метания, ударник приводится в действие и острым концом пробивает капсюль;

- воспламеняется замедлитель, через несколько секунд срабатывает детонатор, происходит взрыв.

Снаряд срабатывает с замедлением, чтобы дать время бросающему солдату укрыться. Технические характеристики гранаты ф1 позволяют эффективно поражать противника.

Почему Лимонка?

По поводу сленгового названия лимонка есть несколько версий их происхождения:

- из-за внешнего сходства с лимоном;

- есть мнение, что за основу отечественной гранаты взята не только F-1, но и английская разработка Эдуарда Лемона отсюда, по фамилии создателя и название.

В армейской среде бытует другое название «фенюшка», во Франции название ручной осколочной гранаты «ананасовка», в Польше «черепаха».

Лимонка и особенности ее использования

Есть некоторые особенности хранения этого метательного снаряда. Заключаются они в том, что запал и корпус с взрывчатым веществом в деревянном ящике хранятся отдельно. Запал ввинчивается в гранату перед боем.

В инструкции по эксплуатации статья о хранении запалов говорится, о том, что они должны находиться в специальных герметичных коробках. Это чтобы они не подверглись коррозии.

Как отличить учебную гранату от боевой? В этом смысле особое значение имеет маркировка. Боевые гранаты окрашены в зеленый и темно-зеленый цвета. А модель гранаты окрашивают в черный цвет.

Делается это для того, чтобы визуально сразу же отличить боевую от имитационной гранаты. А последняя, естественно, используется для того, чтобы избежать во время обучения солдат несчастных случаев.

Но не только по этому признаку можно их отличить. У макета учебно тренировочной гранаты ф 1 кольцо от чеки, а также нижняя часть, самый кончик рычага, который необходимо прижимать после извлечения чеки, окрашен в красный цвет.

Бойцы должны переносить гранаты в специальном подсумке, рассчитанном на два снаряда. Или же в разгрузке, а также допускается транспортировка карманах. Но ни в коем случае не цеплять снаряды к ремню за кольца чеки.

Подготовка и метание гранаты

Характеристики Ф-1 требуют ответственного отношения к процессу подготовки и метанию гранаты. Тем более что эти снаряды являются оборонительными, а значит, требуют отточенных навыков обращения с ними.

- В первую очередь надо разогнуть проволочные усики, которые фиксируют чеку, так чтобы она самопроизвольно не выпала из запала.

- При этом правой рукой придерживается спусковой рычаг. Теперь можно выдернуть чеку. В таком положении гранату можно держать долго и, даже, в случае необходимости, вставить чеку обратно.

- Выбрав момент, гранату бросают в цель. Спусковой рычаг освобождает ударник, тот приводит в действие капсюль и происходит взрыв.

Через сколько взрывается граната?

Максимальное время 4 секунды.

Живая сила противника при использовании этого типа взрывчатого устройства страдает от поражения осколками.

Реальное применение в бою

На открытой местности фугасное действие (поражение избыточным давлением) Ф-1 ощутимо на расстоянии 3 – 5 метров от места взрыва. Радиус действия осколков (уверенного поражения) достигает 50, иногда 70 метров.

Самые крупные осколки могут отлететь на 200 метров от эпицентра взрыва.

Эти особенности диктуют и способы применения гранаты в бою:

- наиболее эффективна она в замкнутых пространствах, т. е. в помещениях, где поражающая сила осколков максимальна;

- в помещении и фугасное действие усиливается в несколько раз, что приводит к контузиям, а также полностью дезориентирует;

- Ф-1 очень полезна при организации диверсий в качестве главного элемента растяжек, а также для подрыва автотехники, складов и т.п.

Иногда растяжки ставят с применением двух и более гранат.

А если убрать замедлитель, то можно добиться одного важного преимущества, т. е. мгновенного взрыва.

Такой же эффект дадут гранаты снаряженные минным взрывателем, действующим мгновенно.

Достоинства и недостатки

Граната Ф-1 состоит на вооружении многих армий уже не один десяток лет. В ближайшей перспективе, да даже и в далекой, вряд ли она будет снята с производства.

Причина тому ее неоспоримые преимущества.

- Простота в изготовлении и дешевизна материала, из которого изготовляется корпус.

- Простой и надежный запал, который действует дистанционно и надежно.

- Высокое поражающее действие, особенно в замкнутых пространствах.

К недостаткам данного снаряда надо отнести слишком мелкие осколки, образующиеся при взрыве. Они обладают низкой поражающей способностью.

Минусом ее взрывателя является то, что замедлитель дает шанс врагу на спасение, хотя и небольшой. Ф-1 довольно тяжелый снаряд, далеко и точно бросить более чем пол килограмма груза удается не всякому.

Наступательные гранаты ргд своеобразный аналог Ф-1. Но они легче ее в два раза, а вот взрывчатого вещества в них больше также в два раза. Граната ргд имеет запал такого же типа, как и Ф-1.

Из-за меньшего количества осколков, но большего фугасного действия она используется в наступательных операциях.

Еще один тип это наступательные гранаты ргн. Их преимущество перед Ф-1 состоит также в меньшем весе.

Помимо этого немалое значение имеет и радиус действия как РГД, так и РГН – 15 – 20 метров.