книгу. Наставление по стрелковому дел. Пулемет 12,7-мм ДШК. Москва 1940

Книгу. Наставление по стрелковому дел. Пулемет 12,7-мм ДШК. Москва 1940

Задание на создание первого советского крупнокалиберного пулемета, предназначенного в первую очередь для борьбы с самолетами на высотах до 1500 метров, было поставлено конструктору Дегтяреву в 1929 году. Менее чем через год Дегтярев представил на испытания свой пулемет калибра 12,7 мм, и с 1932 года началось мелкосерийное производство пулемета под обозначением ДК (Дегтярев, Крупнокалиберный). В целом ДК повторял по конструкции ручной пулемет ДП, и имел питание из отъёмных магазинов на 30 патронов. Недостатки такой схемы питания (громоздкость и большой вес магазинов, низкая практическая скорострельность) вынудили прекратить выпуск ДК в 1935 году и заняться его

Задание на создание первого советского крупнокалиберного пулемета, предназначенного в первую очередь для борьбы с самолетами на высотах до 1500 метров, было поставлено конструктору Дегтяреву в 1929 году. Менее чем через год Дегтярев представил на испытания свой пулемет калибра 12,7 мм, и с 1932 года началось мелкосерийное производство пулемета под обозначением ДК (Дегтярев, Крупнокалиберный). В целом ДК повторял по конструкции ручной пулемет ДП, и имел питание из отъёмных магазинов на 30 патронов. Недостатки такой схемы питания (громоздкость и большой вес магазинов, низкая практическая скорострельность) вынудили прекратить выпуск ДК в 1935 году и заняться его  усовершенствованием. К 1938 году другой конструктор, Шпагин, разработал модуль ленточного питания для ДК, и в 1939 году усоврешенствованный пулемет был принят на вооружение РККА под обозначением «12.7-мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева — Шпагина обр. 1938 года — ДШК». Массовый выпуск ДШК был начат в 1940–41 годах, и за годы Великой Отечественной войны было выпущено порядка 8 тысяч пулеметов ДШК. Они использовались в качестве зенитных, в качестве оружия поддержки пехоты, устанавливались на бронетехнику и малые корабли (в том числе — торпедные катера). По опыту войны в 1946 году пулемет модернизирован (изменены конструкция узла подачи ленты, крепление ствола), и п

усовершенствованием. К 1938 году другой конструктор, Шпагин, разработал модуль ленточного питания для ДК, и в 1939 году усоврешенствованный пулемет был принят на вооружение РККА под обозначением «12.7-мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева — Шпагина обр. 1938 года — ДШК». Массовый выпуск ДШК был начат в 1940–41 годах, и за годы Великой Отечественной войны было выпущено порядка 8 тысяч пулеметов ДШК. Они использовались в качестве зенитных, в качестве оружия поддержки пехоты, устанавливались на бронетехнику и малые корабли (в том числе — торпедные катера). По опыту войны в 1946 году пулемет модернизирован (изменены конструкция узла подачи ленты, крепление ствола), и п улемет принят под обозначением ДШКМ.

улемет принят под обозначением ДШКМ.

ДШКМ состоял или состоит на вооружении свыше 40 армий мира, производится в Китае ( «тип 54»), Пакистане, Иране и некоторых других странах. Пулемет ДШКМ использовался в качестве зенитного на советских танках послевоенного периода (Т-55, Т-62) и на бронетехнике (БТР-155).

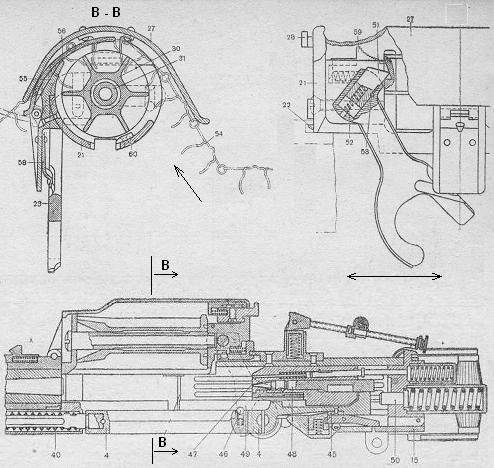

Технически ДШК представляет собой автоматическое оружие, построенное на газоотводном принципе. Запирание ствола осуществляется двумя боевыми личинками, шарнирно укрепленными на затворе, за выемки в боковых стенках ствольной коробки. Режим огня — только автоматический, ствол несъменый, оребренный для лучшего охлаждения, и оснащен дульным тормозом. Питание осуществляется из нерассыпной металлической ленты, подача ленты — с левой стороны пулемета. У ДШК устройство подачи ленты было выполнено в виде барабана с шестью открытыми каморами. Барабан при своем вращении подавал ленту и одновременно извлекал из нее патроны (лента имела разомкнутые звенья). После прихода каморы барабана с патроном в нижнее положение патрон подавался в патронник затвором. Привод устройства подачи ленты осуществлялся раположенного с правой стороны рычага, качавшегося в вертикальной плоскости когда на его нижнюю часть воздействовала рукоятка заряжания, жестко связанная с затворной рамой. У пулемета ДШКМ барабанный механизм заменен на более компактный ползунковый, также приводимый в действие аналогичным рычагом, связанным с рукояткой заряжания. Патрон извлекался из ленты вниз и затем напрямую подавался в патронник.

осуществляется двумя боевыми личинками, шарнирно укрепленными на затворе, за выемки в боковых стенках ствольной коробки. Режим огня — только автоматический, ствол несъменый, оребренный для лучшего охлаждения, и оснащен дульным тормозом. Питание осуществляется из нерассыпной металлической ленты, подача ленты — с левой стороны пулемета. У ДШК устройство подачи ленты было выполнено в виде барабана с шестью открытыми каморами. Барабан при своем вращении подавал ленту и одновременно извлекал из нее патроны (лента имела разомкнутые звенья). После прихода каморы барабана с патроном в нижнее положение патрон подавался в патронник затвором. Привод устройства подачи ленты осуществлялся раположенного с правой стороны рычага, качавшегося в вертикальной плоскости когда на его нижнюю часть воздействовала рукоятка заряжания, жестко связанная с затворной рамой. У пулемета ДШКМ барабанный механизм заменен на более компактный ползунковый, также приводимый в действие аналогичным рычагом, связанным с рукояткой заряжания. Патрон извлекался из ленты вниз и затем напрямую подавался в патронник.

В затыльнике ствольной коробки смонтированы пружинные буфера затвора и затворной рамы. Огонь велся с заднего шептала (с открытого затвора), для управления огнем использовались две рукоятки на затыльнике и спук нажимного типа. Прицел рамочный, на станке также имелись крепления для зенитного ракурсного прицела.

Пулемет использовался с универсального станка системы Колесникова. Станок оснащался съемными  колесами и стальным щитом, а при использовании пулемета в качестве зенитного колеса снимались, а задняя опора разводилась, образуя треногу. Кроме того, пулемет в роли зенитного комплектовался специальными плечевыми упорами. Кроме станка, пулемет применялся в башенных установках, на дистанционно управляемых зенитных установках, на корабельных тумбовых установках.

колесами и стальным щитом, а при использовании пулемета в качестве зенитного колеса снимались, а задняя опора разводилась, образуя треногу. Кроме того, пулемет в роли зенитного комплектовался специальными плечевыми упорами. Кроме станка, пулемет применялся в башенных установках, на дистанционно управляемых зенитных установках, на корабельных тумбовых установках.

В настоящее время в ВС России ДШК и ДШКМ практически полностью вытеснены пулеметом «Утёс», как более совершенным и современным.

Крупнокалиберный пулемет ДШК

С началом в 1925 году работ над пулеметом, имеющим калибр 12-20 миллиметров его решили создавать на основе ручного пулемета с магазинным питанием, чтобы уменьшить массу создаваемого пулемета. Работы начинались в проектно-конструкторском бюро Тульского оружейного завода на основе 12,7-миллиметров патрона «виккерс» и на основе германского пулемета «Дрейзе» (П-5). Проектно-конструкторское бюро Ковровского завода занималось разработкой пулемета на основе ручного пулемета Дегтярева под более мощные патроны. Новый 12,7-миллиметровый патрон, имеющий бронебойную пулю, создали в 1930 году, а в конце года был собран первый опытный крупнокалиберный пулемет Дегтярева с дисковым магазином Кладова, емкостью 30 патронов. В феврале 1931 года после испытаний предпочтение отдали ДК («Дегтярев крупнокалиберный») как более простому в изготовлении и легкому. ДК был принят на вооружение, в 1932 году производство малой серии было на заводе им. Киркижа (г. Ковров), однако в 1933 году выпустили всего 12 пулеметов.

Войсковые испытания ожиданий не оправдали. В 1935 году прекратили производство крупнокалиберного пулемета Дегтярева. К этому времени создали вариант ДАК-32 имеющий приемник Шпагина, однако испытания 32-33 годов показали необходимость в доработке системы. Шпагин в 1937 году переделал свой вариант. Был создан барабанный механизм подачи ленты, который не требовал внесения существенных изменений в систему пулемета. Пулемет, имеющий ленточное питание, 17 декабря 1938 года выдержал полигонные испытания. 26 февраля следующего года постановлением Комитета Обороны приняли на вооружение под обозначением «12,7-миллиметровый станковый пулемет обр. 1938 года ДШК (Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный)» который был установлен на универсальный станок Колесникова. Также велись работы над авиационной установкой ДШК, однако вскоре выяснилось, что необходим специальный крупнокалиберный авиационный пулемет.

Работа автоматики пулемета осуществлялась за счет отвода пороховых газов. Газовая камера закрытого типа размещалась под стволом, и была снабжена патрубковым регулятором. Ствол по всей длине имел оребрение. Дульная часть оснащалась однокамерным дульным тормозом активного типа. Разведением боевых упоров затвора в стороны производилось запирание канала ствола. Выбрасыватель и отражатель собирались в затворе. Пара пружинных амортизаторов затыльника служили для смягчения удара подвижной системы и придания ей начального импульса наката. Возвратно-боевая пружина, надевавшаяся на шток газового поршня, приводила в действие ударный механизм. Блокировка спускового рычага производилась флажковым предохранителем, установленным на затыльнике (постановка на предохранитель – переднее положение).

Питание – ленточное, подача – с левой стороны. Рассыпная лента, имеющая полузамкнутые звенья, укладывалась в специальную металлическую коробку, закрепленную с левой стороны на кронштейне станка. Рукоятка затворной рамы приводил в действие барабанный приемник ДШК: во время движения назад, рукоятка натыкалась на вилку качающегося рычага-подавателя и поворачивала его. Расположенная на другом конце рычага собачка поворачивала барабан на 60 градусов, барабан в свою очередь протягивал ленту. В барабане одновременно находилось четыре патрона. Патрон при вращении барабана постепенно выдавливался из звена ленты и подавался в приемное окно ствольной коробки. Движущийся вперед затвор подхватывал его.

Откидной рамочный прицел, использующийся для ведения огня по наземным целям, имел насечку до 3,5 тыс. м. с шагом 100 м. Маркировка пулемета включала клеймо завода-производителя, год выпуска, заводской номер (обозначение серии – двухбуквенное, серийный номер пулемета). Клеймо ставилось впереди затыльника сверху ствольной коробки.

В ходе эксплуатации с ДШК использовалось три типа зенитных прицелов. Кольцевой дистанционный прицел образца 1938 года предназначался для уничтожения воздушных целей летящих со скоростью до 500 км/час и на дальности до 2,4 тыс. метров. Прицел образца 1941 года был упрощен, дальность уменьшилась до 1,8 тыс. метров, однако возможная скорость уничтожаемой цели увеличилась (по «воображаемому» кольцу она могла составлять 625 километров в час). Прицел образца 1943 года относился к типу ракурсных и был намного проще в использовании, но позволял вести огонь при различных курсах цели, включая кабрирование или пикирование.

Универсальный станок Колесникова образца 1938 года оснащался собственной рукояткой заряжания, имел съемный наплечник, кронштейн патронной коробки, механизм вертикальной наводки стержневого типа. Огонь по наземным целям велся с колесного хода, при этом ноги были сложены. Для ведения огня по воздушным целям колесный ход отделялся, а станок раскладывали в виде треноги.

12,7-миллиметровый патрон мог иметь бронебойную пулю (Б-30) образца 1930 года, бронебойно-зажигательную (Б-32) образца 1932 года, пристрелочно-зажигательную (ПЗ), трассирующую (Т), пристрелочную (П), против зенитных целей применяли бронебойно-зажигательно-трассирующую пулю (БЗТ) образца 1941 года. Бронепробиваемость пули Б-32 составляла 20 миллиметров по нормали со 100 метров и 15 миллиметров – с 500 метров. Пуля БС-41, сердечник который изготавливался из карбида вольфрама, была способна пробивать 20-миллиметровый броневой лист под утлом 20 градусов с дальности 750 метров. Диаметр рассеивания во время ведения огня по наземным целям составлял 200 миллиметров на дальности 100 метров.

Пулемет начал поступать в войска в 40-м году. Всего же за 1940 год завод №2 в Коврове выпустил 566 ДШК. В первом полугодии 41 года – 234 пулемета (всего за 1941 год при плане 4 тыс. ДШК поступило около 1,6 тыс.). Всего же по состоянию на 22 июня 1941 года в частях Красной армии имелось около 2,2 тыс. крупнокалиберных пулеметов.

Пулемет ДШК с первых дней ВОВ отлично зарекомендовал себя как зенитное средство. Так, например, 14 июля 1941 года на Западном фронте в районе Ярцево взводом из трех пулеметов было сбито три немецких бомбардировщика, в августе под Ленинградом районе Красногвардейского Второй зенитный пулеметный батальон уничтожил 33 самолета противника. Однако количество 12,7-миллиметровых пулеметных установок явно было недостаточно, особенно если учитывать значительное превосходство противника в воздухе. По состоянию на 10.09.1941 их насчитывалось 394: в Орловской зоне противовоздушной обороны – 9, Харьковской – 66, Московской– 112, на Юго-Западном фронте – 72, Южном – 58, Северо-Западном – 37, Западном – 27, Карельском – 13.

С июня 1942 года в штат зенитно-артиллерийского полка армии входила рота ДШК, которая имела на вооружении 8 пулеметов, а с февраля 43 года их количество увеличилось до 16 шт. Зенитные артиллерийские дивизии РВГК (зенад) формировавшиеся с ноября 42-го имели в своем составе по одной такой роте в полку зенитной малокалиберной артиллерии. С весны 1943 года в зенад количество ДШК уменьшилось до 52 шт., а по обновленному весной 44-го штату, зенад имела 48 ДШК и 88 орудий. В 1943 году в состав кавалерийских, механизированных и танковых корпусов ввели полки малокалиберной зенитной артиллерии (16 ДШК и 16 пушек).

Обычно зенитные ДШК использовали повзводно, часто вводили в состав зенитных батарей среднего калибра, используя их для прикрытия от воздушных атак с малых высот. Зенитно-пулеметные роты, имеющие на вооружении 18 ДШК, в начале 1944 года ввели в штат стрелковых дивизий. За всю войну потери крупнокалиберных пулеметов составили около 10 тыс. штук, то есть 21% от ресурса. Это был самый маленький процент потерь из всей системы стрелкового вооружения, однако он сопоставим с потерями в зенитной артиллерии. Это уже говорит о роли и месте крупнокалиберных пулеметов.

В 41-м году с подходом к Москве германских войск определили заводы-дублеры на случай если завод №2 прекратит выпуск вооружений. Производство ДШК было поставлено в городе Куйбышеве, куда передали 555 приспособлений и станков из Коврова. В результате во время войны основное производство шло в Коврове, а в Куйбышеве – «дублирующее».

Кроме станковых, применялись самоходные установки с ДШК – в основном пикапы М-1 или грузовики ГАЗ-АА с установленными в кузове пулеметом ДШК в зенитном положении на станке. «Зенитные» легкие танки на шасси Т-60 и Т-70 дальше опытных образцов не продвинулись. Та же судьба постигла и комплексированные установки (хотя необходимо отметить, что строенные 12,7-миллиметровые зенитные установки ограниченно использовались – например, они послужили в противовоздушной обороне Москвы). Неудачи установок были связаны, в первую очередь, с системой питания, которая не позволяла менять направление подачи ленты. Но РККА успешно использовала 12,7-миллиметровые американские счетверенные установки типа М-17 на основе пулемета М2НВ «Браунинг».

«Противотанковая» роль пулемета ДШК, который получил прозвище «Душка», была малозначительной. Пулемет ограничено использовали против легких бронемашин. Зато ДШК стал танковым – являлся основным вооружением Т-40 (плавающего танка), БА-64Д (легкого бронеавтомобиля), в 44-м году 12,7-миллиметровая турельная зенитная установка была установлена на тяжелый танк ИС-2, а позднее на тяжелые САУ. Пулеметами ДШК на треногах или тумбах вооружались зенитные бронепоезда (во время войны в войсках противовоздушной обороны действовало до 200 бронепоездов). ДШК со щитом и сложенным станком мог сбрасываться партизанам или десантам в парашютно-десантном мешке УПД-ММ.

Флот начал получать ДШК в 1940 году (на начало ВОВ их имелось 830 шт.). За время войны промышленность передала флоту 4018 ДШК, еще 1146 было передано из армии. В военно-морском флоте зенитные ДШК устанавливали на все типы судов, включая мобилизованные рыболовецкие и транспортные корабли. Они использовались на спаренной одиночной тумбовых, башенной, турельной установках. Тумбовую, стоечную и башенную (спаренную) установки под пулеметы ДШК, принятые на вооружение военно-морского флота, разработал И.С. Лещинский, конструктор завода №2. Тумбовая установка позволяла вести круговой обстрел, углы вертикального наведения составляли от -34 до +85 градусов. В 1939 году А.И. Ивашутич, другой ковровский конструктор, разработал тумбовую спаренную установку, а позднее появившаяся ДШКМ-2 давала круговой обстрел. Углы вертикального наведения составляли от -10 до +85 градусов. В 1945 году на вооружение была принята спаренная палубная установка 2М-1, имеющая кольцевой прицел. Башенная спаренная установка ДШКМ-2Б, созданная в ЦКБ-19в 43-м году, и прицел ШБ-К позволяли вести круговой обстрел при углах вертикального наведения от -10 до +82 градусов.

Для катеров различных классов создали открытые турельные спаренные установки МСТУ, МТУ-2и 2-УК имеющие углы наведения от -10 до +85 градусов. Сами «морские» пулеметы отличались от базового образца. Так, например, в турельном варианте не использовался рамочный прицел (использовался лишь кольцевой с флюгер-мушкой), рукоятка затворной рамы была удлинена, для патронной коробки изменен зацеп. Отличия пулеметов для спаренных установок заключались в конструкции затыльника с рукояткой рамы и спусковым рычагом, отсутствии прицелов, управлении огнем.

Германская армия, которая не имела штатного крупнокалиберного пулемета, охотно использовала трофейные ДШК, который получили обозначение MG.286(r).

В конце ВОВ Соколов и Коров провели существенную модернизацию ДШК. Изменения прежде всего коснулись системы питания. В 1946 году модернизированный пулемет под маркой ДШКМ был принят на вооружение. Надежность работы системы повысилась – если на ДШК по ТУ допускалось 0,8% задержек во время стрельбы, то на ДШКМ данный показатель составлял уже 0,36%. Пулемет ДШКМ стал одним из самых широко распространенных в мире.

Технические характеристики крупнокалиберного пулемета ДШК (образца 1938 года):

Патрон – 12,7×108 ДШК;

Масса «тела» пулемета – 33,4 кг (без ленты);

Общая масса пулемета – 181,3 кг (на станке, без щита, с лентой);

Длина «тела» пулемета – 1626 мм;

Масса ствола – 11,2 кг;

Длина ствола – 1070 мм;

Нарезы – 8 правосторонних;

Длина нарезной части ствола – 890 мм;

Начальная скорость пули – от 850 до 870 м/с;

Дульная энергия пули – от 18785 до 19679 Дж;

Темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту;

Боевая скорострельность – 125 выстрелов в минуту;

Длина прицельной линии – 1110 мм;

Прицельная дальность по наземным целям – 3500 м;

Прицельная дальность по воздушным целям – 2400 м;

Досягаемость по высоте – 2500 м;

Система питания – металлическая лента (50 патронов);

Тип станка – универсальный колесно-треножный;

Высота линии огня в наземном положении – 503 мм;

Высота линии огня в зенитном положении – 1400 мм;

Углы наведения:

– по горизонтали в наземном положении – ±60 градусов;

– по горизонтали в зенитном положении – 360 градусов;

– по вертикали в наземном положении – +27 градусов;

– по вертикали в зенитном положении – от -4 до +85 градусов;

Время перехода из походного положения в боевое для зенитной стрельбы – 30 сек;

Расчет – 3-4 человека.

Министерство Обороны СССР – 12,7-мм пулеметы обр. 1938/46 г. и 1938 г. Наставление по стрелковому делу

99 Пожалуйста дождитесь своей очереди, идёт подготовка вашей ссылки для скачивания.

Скачивание начинается. Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Описание книги “12,7-мм пулеметы обр. 1938/46 г. и 1938 г. Наставление по стрелковому делу”

Описание и краткое содержание “12,7-мм пулеметы обр. 1938/46 г. и 1938 г. Наставление по стрелковому делу” читать бесплатно онлайн.

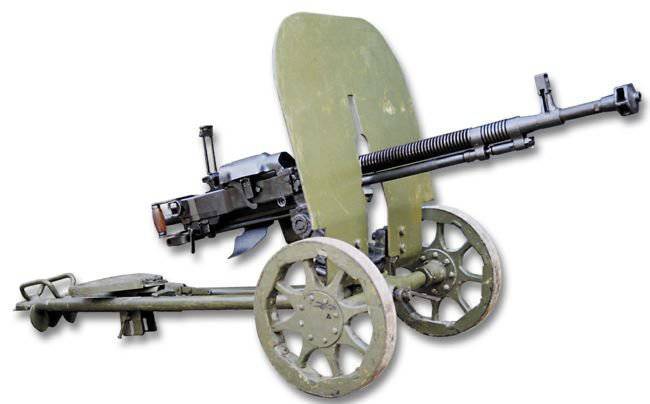

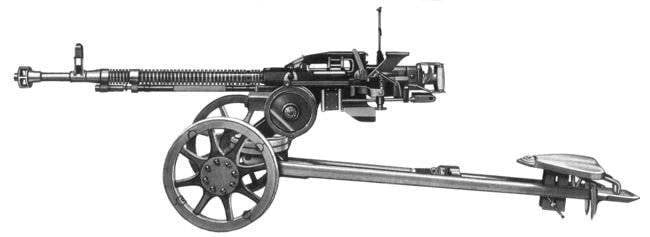

1. 12,7-мм пулемет обр. 1938/46 г. (рис. 1) и 12,7-мм пулемет обр. 1938 г. Дегтярева — Шпагина крупнокалиберный (ДШК) (рис. 2) просты по устройству и надежны в боевых условиях. Пулемет обр. 1938/46 г. представляет собой модернизированный пулемет обр. 1938 г.

2. 12,7-мм пулемет — автоматическое оружие, предназначенное для стрельбы по воздушным целям и для борьбы с огневыми точками противника и его живой силой, прикрытой легкой броней.

Дальность действительного огня из пулемета по огневым точкам 1 500 м; по целям, прикрытым легкой броней, не превышающей 10 мм, 800 м и по самолетам 1 600 м.

Прицельная дальность при стрельбе из пулемета по наземной цели 3 500 м. Предельная дальность полета пули около 7 000 м.

3. Стрельба из пулемета, в зависимости от характера целей, ведется короткими очередями (5—10 выстрелов), длинными очередями (15–20 выстрелов) и непрерывным огнем.

Боевая скорострельность пулемета до 80 выстрелов в минуту.

4. Питание патронами производится из металлической ленты, рассчитанной на 50 патронов. Лента укладывается в металлическую коробку.

Рис. 1. Общий вид 12,7-мм пулемета обр. 1938/46 г.

5. Основные данные пулемета:

Вес пулемета на станке с коробкой для ленты, кг Около 157

Вес тела пулемета, кг 34,0

Вес станка (без щита и наплечника), кг 94,5

Вес щита, кг 24,5

Рис. 2. Общий вид 12,7-мм пулемета (ДШК) обр. 1938 г.

Вес наплечника, кг 3,0

Вес ствола (собранного), кг 12,6

Вес патронной ленты, кг 1,0

Вес коробки с патронной лентой (без патронов), кг 4,4

Вес коробки со снаряженной патронной лентой, кг 11,0

Вес 12,7-мм патрона с бронебойной пулей (Б-32) кг 0,125-0137

Емкость патронной ленты (количество патронов) 50

Длина пулемета на станке, мм 2328

Ширина пулемета на станке, мм 708

Высота пулемета со щитом, мм 965

Высота пулемета без щита с поднятым прицелом, мм 755

Длина прицельной линии, мм 1113

Длина ствола с дульным тормозом, мм1069

— при стрельбе из пулемета обр. 1938/46 г., м 3300

— при стрельбе из пулемета обр. 1938 г., м 3500

Дальность полета пули, м 7000

Число нарезов 8

Начальная скорость пули, м/сек 830-850

Темп стрельбы, выстрелов в минуту 540-600

Боевая скорострельность, выстрелов в минуту 80

УСТРОЙСТВО 12,7-мм ПУЛЕМЕТА ОБР. 1938/46 г., ОБРАЩЕНИЕ С НИМ, ЕГО ХРАНЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ

ПОНЯТИЕ ОБ УСТРОЙСТВЕ И.РАБОТЕ 12,7-мм ПУЛЕМЕТА обр. 1938/46 г

6. Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола, ствольной коробки, прицела, затворной рамы, затвора, спусковой коробки, затыльника, приемника и универсального станка.

7. Автоматическое действие пулемета основано на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола через специальное поперечное (газоотводное) отверстие.

8. Запирание ствола затвором осуществляется двумя боевыми упорами, раздвигаемыми в стороны движением ударника и упирающимися в боевые уступы ствольной коробки.

9. Охлаждение ствола воздушное. Питание пулемета патронами производится через приемник ползункового типа из металлической ленты. Конструкция приемника обеспечивает двустороннее (правое и левое) питание пулемета. Прицел открытый рамочный.

Из пулемета можно вести только автоматический огонь.

10. Пулемет устанавливается на универсальный станок обр. 1938 г., допускающий ведение стрельбы по наземным и воздушным целям. Для обстрела самолетов на пулемет крепится зенитный прицел.

11. Для производства стрельбы необходимо зарядить пулемет, навести его в цель и нажать на крючки спускового рычага.

При выстреле часть пороховых газов, следующих по каналу ствола за пулей, после прохождения пулей газоотводного отверстия в стволе устремляется в канал газовой каморы и, действуя на газовый поршень, толкает его назад. Затворная рама, соединенная со штоком поршня; также отходит назад, увлекая назад сначала ударник затвора, а затем затвор, и сжимает возвратно-боевую пружину. Движение затвора назад начинается после того, как его боевые упоры выйдут из-за боевых уступов ствольной коробки и полностью войдут в боковые выемы остова затвора после выхода утолщенной части ударника из затвора назад.

Сведение боевых упоров происходит в результате действия скосов фигурного паза затворной рамы на нижние выступы боевых упоров. После полного выхода боевых упоров из-за боевых уступов ствольной коробки затвор отводится затворной рамой назад. По пути движения назад затворная рама рукояткой поворачивает рычаг рамы вместе с его осью. Ось рычага рамы своим выступом поворачивает рычаг ползуна, соединенный с ползуном. Ползун отходит влево, а верхние пальцы заскакивают за очередной патрон. При движении затворной рамы назад ползун передвигает ленту в приемнике на один патрон.

Возвращение подвижной системы в крайнее переднее положение происходит под действием возвратно-боевой пружины.

При движении вперед затвор досылателем натыкается на очередной патрон в продольном приемном окне приемника и досылает его в патронник. Заняв крайнее переднее положение, затвор останавливается, а затворная рама вместе с ударником продолжает двигаться вперед. Утолщенная часть ударника разводит в стороны боевые упоры, а последние своими концами входят в боевые уступы ствольной коробки. Этим достигается полное и надежное запирание канала ствола в момент выстрела.

Продолжая двигаться вперед, ударник ударяет по бойку, боек выходит из канала затвора и разбивает капсюль патрона. Происходит выстрел.

12. Боевой патрон (рис. 3) состоит из гильзы, капсюля, порохового заряда и пули.

13. Гильза служит для соединения всех частей патрона. Она имеет: корпус, внутри которого помещается пороховой заряд; скат для упора в конус патронника; дульце, в которое вставлена пуля; выточку для зацепа выбрасывателя и дно.

Дно корпуса гильзы имеет: гнездо для капсюля; наковальню, на которой капсюль разбивается бойком; два затравочных отверстия, через которые к пороху проникает пламя от капсюля.

14. Капсюль служит для воспламенения заряда. Он состоит из латунного колпачка с впрессованным в него ударным составом, прикрытым фольгой.

Рис. 3. Боевой патрон:

1 — гильза; 2 — капсюль; 3 — пороховой заряд; 4 — пуля

15. Пороховой заряд состоит из бездымного пороха. При сгорании заряда образуются пороховые газы, давлением которых выбрасывается пуля из канала ствола и вся подвижная система приводится в действие для производства последующего выстрела.

16. Для стрельбы из крупнокалиберных пулеметов применяются пули Б-32 и БЗТ.

Головная часть пули окрашена: бронебойно-зажигательной (Б-32) — в черный цвет с красной полоской, бронебойно-зажигательно-трассирующей (БЗТ) — в фиолетовый цвет с красной полоской.

РАЗБОРКА И СБОРКА ПУЛЕМЕТА

17. Разборка пулемета производится для чистки, смазки, осмотра, замены и исправления частей. Излишне частая разборка вредна, так как она ускоряет изнашивание частей пулемета; поэтому обучение разборке и сборке на боевых пулеметах можно допускать лишь в исключительных случаях.

18. При разборке и сборке пулемета соблюдать следующие правила:

— перед разборкой проверить, нет ли патрона в продольном приемном окне основания приемника и в патроннике, а также спущена ли подвижная система с боевого взвода;

— при разборке пользоваться только исправной принадлежностью;

— отделяя детали пулемета, раскладывать их в порядке разборки;

— обращаться с деталями осторожно, не допуская излишних усилий и резких ударов;

— отвинчивая какую-либо деталь, сначала стронуть ее с места ключом, а затем отвинчивать рукой; завинчивая, сначала навернуть рукой, а затем закрепить ключом.

19. Неполную разборку пулемета производить при повторных чистках после стрельбы, после учений без стрельбы и в других случаях, когда пулемет не подвергался сильному загрязнению.

20. Полную разборку пулемета производить при сильном загрязнении его механизмов, при постановке пулемета на длительное хранение, а также при замене летней смазки на зимнюю и наоборот.

Похожие книги на “12,7-мм пулеметы обр. 1938/46 г. и 1938 г. Наставление по стрелковому делу”

Книги похожие на “12,7-мм пулеметы обр. 1938/46 г. и 1938 г. Наставление по стрелковому делу” читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Пулемет ДШК: ТТХ и модификации

ДШК – крупнокалиберный станковый пулемет, созданный на основе пулемета ДК и использующий патрон 12,7×108 мм. Пулемет ДШК – один из наиболее распространенных крупнокалиберных пулеметов. Он сыграл значительную роль в Великой Отечественной войне, а также в последующих военных конфликтах.

Это было грозное средство борьбы с противником на земле, на море и воздухе. У ДШК была своеобразное прозвище «Душка». В настоящее время в вооруженных силах России ДШК и ДШКМ полностью вытеснены пулеметами «Утес» и «Корд» как более современными и совершенными.

История

В 1929 году опытному и известному оружейнику Дегтяреву было поручено разработать первый советский крупнокалиберный пулемет, предназначенный в первую очередь для борьбы с самолетами на высотах до 1,5 км. Примерно через год оружейник представил свой пулемет калибра 12,7 мм, на испытания. С 1932 года этот пулемет под обозначением ДК запустили в мелкосерийное производство.

Однако у пулемета ДК были определенные недостатки:

- низкая практическая скорострельность;

- большой вес магазинов;

- громоздкость и большой вес.

Поэтому в 1935 году выпуск пулемета ДК был прекращен, и разработчики занялись его усовершенствованием. Конструктор Шпагин к 1938 году для сконструировал ДК модуль ленточного питания. В результате усовершенствованный пулемет приняли на вооружение РККА 26 февраля 1939 г. под обозначением ДШК — крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина.

Массовый выпуск ДШК начат с 1940-1941 годов. Пулеметы ДШК использовали:

- в качестве оружия поддержки пехоты;

- в качестве зенитных орудий;

- устанавливались на бронетехнику (Т-40);

- устанавливались на малые корабли, включая торпедные катера.

Ковровский механический завод к началу Великой Отечественной выпустил примерно 2 тысячи ДШК. К 1944 году уже было произведено более 8400 пулеметов. А к концу войны — 9 тысяч ДШК, выпуск пулеметов этой системы продолжился и в послевоенное время.

По опыту войны ДШК был модернизирован, и в 1946 году на вооружение поступил пулемет, под названием ДШКМ. ДШКМ устанавливали в качестве зенитного пулемета на танках Т-62, Т-54, Т-55. Танковый вариант пулемета именовался ДШКМТ.

Особенности конструкции

Крупнокалиберный пулемет ДШК (калибра 12,7 мм) – автоматическое оружие, использующее принцип отвода пороховых газов. Режим огня ДШК — только автоматический, несъемный ствол оснащен дульным тормозом и имеет специальные ребра для лучшего охлаждения. Запирание ствола выполняется двумя боевыми личинками, которые шарнирно укреплены на затворе.

Питание выполняется из металлической нерассыпной ленты, подача ленты осуществляется с левой стороны ДШК. Устройство подачи ленты выполнено в виде барабана. Барабан при вращении одновременно подавал ленту, а также извлекал патроны из нее (у ленты были разомкнутые звенья). После того, как камора барабана с патроном приходила в нижнее положение, затвор подавал патрон в патронник.

Подача ленты осуществлялась при помощи рычага, расположенного с правой стороны и качавшегося в вертикальной плоскости во время воздействия рукоятки заряжания, жестко связанной с затворной рамой.

Барабанный механизм у ДШКМ был заменен на компактный ползунковый, работавший по аналогичному принципу. Из ленты патрон извлекался вниз, после чего подавался напрямую в патронник. В затыльнике ствольной коробки установлены пружинные буфера затворной рамы и затвора. Огонь ведется с заднего шептала. Для управления огнем применяются две рукоятки на затыльнике, а также спаренные спусковые крючки. Для прицеливания установлен рамочный прицел, а для зенитного ракурсного прицела были установлены специальные крепления.

Пулемет монтировался на универсальный станок системы Колесникова, который оснащался стальным щитом и съемными колесами. При использовании пулемета в качестве зенитного орудия задняя опора разводилась в треногу, а колеса и щит снимались. Основным недостатком данного станка был вес, ограничивавший мобильность пулемета. Пулемет устанавливали:

- на корабельных тумбовых установках;

- в башенных установках;

- на дистанционно управляемых зенитных установках.

Технические характеристики ДШК образца 1938 года

- Патрон – 12,7×108.

- Общая масса пулемета (на станке, с лентой и без щита) — 181,3 кг.

- Масса «тела» ДШК без ленты — 33,4 кг.

- Масса ствола – 11,2 кг.

- Длина «тела» ДШК – 1626 мм.

- Длина ствола — 1070 мм.

- Нарезы — 8 правосторонних.

- Длина нарезной части ствола — 890 мм.

- Начальная скорость пули – 850-870 м/с.

- Дульная энергия пули – в среднем 19000 Дж.

- Темп стрельбы — 600 выстрелов в минуту.

- Боевая скорострельность — 125 выстрелов в минуту.

- Длина прицельной линии — 1110 мм.

- Прицельная дальность по наземным целям — 3500 м.

- Прицельная дальность по воздушным целям — 2400 м.

- Досягаемость по высоте — 2500 м.

- Тип станка — колесно-треножный.

- Высота линии огня при наземном положении — 503 мм.

- Высота линии огня при зенитном положении — 1400 мм.

- Для зенитной стрельбы время перехода в боевое положение из походного — 30 сек.

- Расчет — 3-4 человека.

Модификации

- ДШКТ — танковый пулемет, впервые был установлен на танках ИС-2 в качестве зенитного

- ДШКМ-2Б – спаренная установка для бронекатеров, где два пулемета устанавливались в закрытую башню, с противопульной броней

- МТУ-2 — спаренная турельная установка массой 160 кг, созданная для установки на кораблях

- ДШКМ-4 — опытная счетверенная установка

- П-2К — шахтная установка, созданная для подводных лодок (в походе убиралась внутрь лодки)