Переносной зенитный-ракетный комплекс “Стрела-2М” (9К32М)

Переносной зенитный-ракетный комплекс “Стрела-2М” (9К32М)

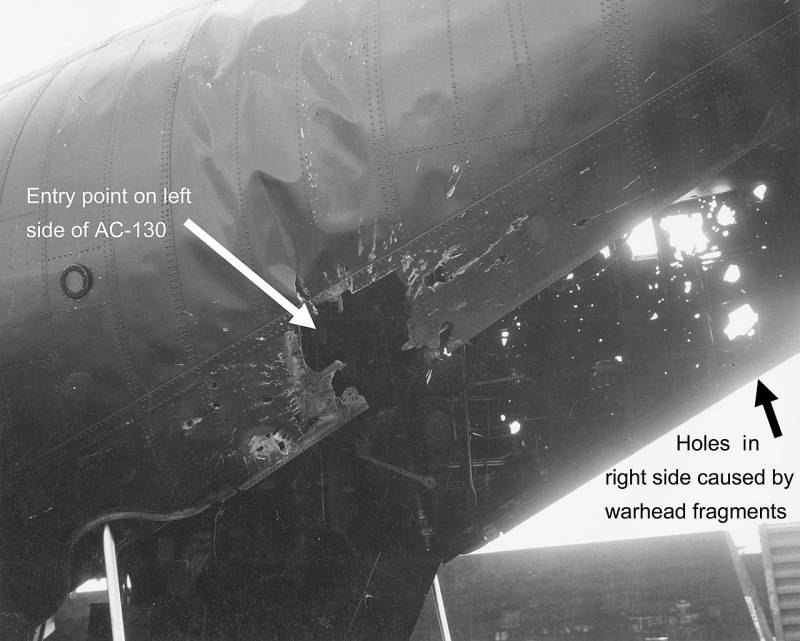

В начале 60-х годов в КБ Машиностроения (г. Коломна, Московская область) был создан переносной зенитный ракетный комплекс «Стрела-2». Боевое применение комплекса «Стрела-2» выявило его недостаточную эффективность. Многие поврежденные самолеты возвращались на свои базы и вновь вводились в строй после непродолжительного ремонта. Это происходило потому, что ракеты попадали в хвостовую часть самолета, в которой находилось мало жизненно важных систем и агрегатов, а мощность боевой части ЗУР была недостаточна для создания большей зоны разрушений конструкции цели.

В соответствии с постановлением Правительства от 2 сентября 1968 г. была проведена модернизация комплекса «Стрела-2». Новый комплекс получил обозначение 9К32М «Стрела-2М». Он предназначен для поражения низколетящих воздушных целей (самолётов, вертолётов, крылатых ракет) на догонных курсах при скорости до 260 м/с (на встречных до 150 м/с).

Испытания модернизированного ПЗРК, проводились с октября 1969 г. по февраль 1970 г. на Донгузском полигоне (начальник полигона М.И. Финогенов) под руководством комиссии, возглавляемой Н.М. Орловым.

Комплекс «Стрела-2М» был принят на вооружение в 1970 г.

В настоящее время комплекс эксплуатируется более чем в 60 странах мира.

На западе комплекс получил обозначение SA-7B «Grail».

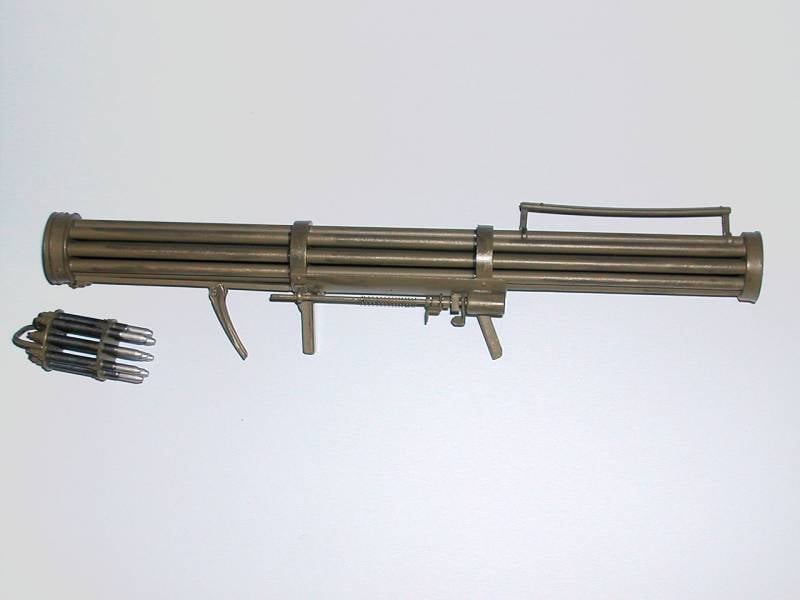

Переносной зенитный ракетный комплекс «Стрела-2М» состоит из: самонаводящейся зенитной управляемой ракеты 9К32М; пусковой трубы 9П58; источника питания 9В17; пускового механизма.

При подготовке ракеты прежде всего включается пусковой источник питания. Запитывается головка самонаведения (ГСН). За 5 секунд раскручивается ротор гироскопа в автопилоте и зенитно-ракетный комплекс готов к бою. В нужный момент стрелок наводит пусковую установку на цель и нажимает спусковой крючок. Как только в поле зрения ГСН попадает тепловое излучение цели, стрелок оповещается об этом звуковым сигналом. А когда головка перейдёт в автоматический режим слежения, он увидит световой сигнал. Через 0,8 с напряжение подаётся на блок задержки и электровоспламенитель порохового аккумулятора давления. Ещё через 0,6 с аккумулятор выходит на рабочий режим, подаётся напряжение на электровоспламенитель выбрасывающего двигателя. Примерно через 1,5 с после появления светового сигнала ракета стартует.

Как только её головная часть выйдет из пусковой трубы, под действием пружин раскрываются рули. Затем откидываются стабилизаторы и на удалении 5–6 м от стрелка срабатывает маршевый двигатель. В начале работы маршевого двигателя под действием сил инерции выключается специальный инерционный стопор, который подготавливает взрывное устройство к взведению. На расстоянии 80–250 м от стрелка срабатывает вторая ступень предохранения – полностью выгорают пиротехнические предохранители, и завершается подготовка взрывного устройства. В полёте оптическая ось головки самонаведения всё время направлена на цель: независимо от положения продольной оси ракеты головка следит за целью и корректирует курс ракеты до встречи с целью. В случае промаха через 14–17 секунд с момента запуска срабатывает самоликвидатор и ракета уничтожается.

По сравнению с ПЗРК «Стрела-2» у ПЗРК «Стрела-2М» были улучшены следующие характеристики: автоматизированы процессы захвата цели ГСН и пуска ракеты по скоростным воздушным целям при стрельбе на догонных курсах, что облегчило боевую работу стрелка-зенитчика, особенно при стрельбе с подвижных объектов; осуществлена селекция подвижной цели на фоне неподвижных естественных помех; обеспечено исключение ошибки стрелка в определении ближней границы зоны пуска; стало возможным поражение целей, летящих со скоростью до 260 м/с на догонных курсах; обеспечена стрельба на встречных курсах по вертолетам и самолетам с поршневыми двигателями, летящим со скоростью до 150 м/с; увеличена зона поражения на догонных курсах реактивных самолетов (по высоте и по дальности).

По сравнению с ПЗРК «Стрела-2» у ПЗРК «Стрела-2М» были улучшены следующие характеристики: автоматизированы процессы захвата цели ГСН и пуска ракеты по скоростным воздушным целям при стрельбе на догонных курсах, что облегчило боевую работу стрелка-зенитчика, особенно при стрельбе с подвижных объектов; осуществлена селекция подвижной цели на фоне неподвижных естественных помех; обеспечено исключение ошибки стрелка в определении ближней границы зоны пуска; стало возможным поражение целей, летящих со скоростью до 260 м/с на догонных курсах; обеспечена стрельба на встречных курсах по вертолетам и самолетам с поршневыми двигателями, летящим со скоростью до 150 м/с; увеличена зона поражения на догонных курсах реактивных самолетов (по высоте и по дальности).

Помехоустойчивость тепловой ГСН комплекса «Стрела-2М» при работе на облачном фоне улучшилась. Обеспечивалась стрельба при нахождении цели на фоне сплошной (слоистой), легкой (перистой) и кучевой облачности менее трех баллов. Однако при кучевой подсвеченной солнцем облачности более трех баллов, особенно в весенне-летний период, зона действия комплекса значительно ограничивалась. Минимальный угол на солнце, при котором было возможно отслеживание воздушных целей головкой самонаведения, составлял 22°-43°. Линия горизонта в солнечный день также ограничивала зону действия комплекса углом места, большим 2°. В остальных условиях горизонт влияния на стрельбу не оказывал. Комплекс не был защищен от ложных тепловых помех (отстреливаемых самолетами и вертолетами тепловых ловушек).

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) 9к32 «Стрела-2»

В конце 1950-х годов в связи с освоением боевой авиацией малых высот встал вопрос о создании переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) ближнего действия для непосредственного прикрытия наземных подразделений. Одним из наиболее заслуженных ПЗРК первого поколения стал советский «Стрела-2».

Научно-исследовательские работы, проведенные в СССР в конце 1950-х годов, показали, что ПВО батальонного звена нуждается в переносном ЗРК для поражения вдогон целей со скоростями до 220 м/с на высотах от 50 до 1500 м, на встречных курсах — поршневых самолетов и вертолетов со скоростями полета до 50-100 м/с. Из двух основных вариантов — самонаводящаяся ЗУР или командный метод наведения — выбрали первый.

ОТ ИДЕИ К «ЖЕЛЕЗУ»

Свою роль сыграли сообщения о разработке в США ПЗРК (впоследствии получившего название «Ред Ай») с запуском с плеча и тепловой головкой самонаведения ракеты. В 1960 году НТК Главного ракетно-артиллерийского управления совместно с НИИ-3 ГРАУ и Управлением Начальника войск ПВО Сухопутных войск выработали тактико-технические требования к комплексу. За его разработку взялось СКВ Б. И. Шавырина в Коломне, после его смерти в 1965 году работы продолжил С. П. Непобедимый (в 1966-м СКВ преобразовано в КБ Машиностроения). Головку самонаведения разрабатывало Ленинградское оптико-механическое объединение совместно с Государственным оптическим институтом. В разработках участвовали также НИИ-801 (НИИ Прикладной физики), НИИ-6 (ЦНИИ химии и механики), НИИ-24 (Научно-исследовательский машиностроительный институт) и другие. В 1968 году на вооружение Сухопутных войск был принят ПЗРК 9К32 «Стрела-2». В США и НАТО он получил обозначение SA-7 Grail.

РАБОТА КОМПЛЕКСА

ПЗРК переносится на ремне за спиной стрелка-зенитчика. Пуск ЗУР производится с плеча. После обнаружения цели стрелок-зенитчик включает источник питания. Примерно через 5 с головка самонаведения (ГСН) ракеты выходит в штатный режим, раскручивается гироскоп.

ГСН захватывает цель, о чем стрелок получает сигнал зуммером и лампочкой прицела. Нажатием на спусковой крючок он производит пуск. Стартовый двигатель выбрасывает ракету из транспортно-пускового контейнера со скоростью 27-31 м/с. Через 03 с после выброса включается маршевый двигатель.

В полете раскрывается крестообразное крыло ракеты, наклон плоскостей крыльев придает ей вращение вокруг оси. ГСН осуществляет наведение ракеты по тепловому излучению двигателя цели. Если ракета не поразила цель, через 11-14 с срабатывает самоликвидатор. Для защиты органов зрения в процессе пуска стрелка снабжали специальными очками.

СКОРАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Комплекс «Стрела-2» создавался и доводился спешно. Неудивительно, что почти сразу был выдвинут ряд требований по его доработке в плане повышения чувствительности ГСН, возможности стрельбы на встречных курсах, защищенности от тепловых помех, увеличения дальности перехвата скоростных целей. Уже в 1970 году на вооружение поступил модернизированный ПЗРК 9К32М «Стрела-2М». Автоматизация процессов захвата цели ГСН и пуска ракеты на догонных курсах облегчила работу стрелка-зенитчика и сократила время реакции. Исключено влияние ошибки стрелка в определении ближней границы пуска. Зона поражения увеличена как по высоте, так и по наклонной дальности. Обеспечено поражение цели при стрельбе навстречу. Введена селекция ГСН подвижных тепло контрастных целей на фоне неподвижных (естественных) помех.

СЛУЖБА И БОЕВОЙ ОПЫТ

ПЗРК «Стрела-2» и «Стрела-2М» использовались зенитными ракетными взводами мотострелковых, парашютно-десантных или танковых батальонов. Взвод включал три отделения, отделение — трех стрелков-зенитчиков, каждый имел пусковое устройство и две ЗУР в ТПК (в возимом боекомплекте). Командир отделения управлял огнем с помощью своей радиостанции и радиоприемников у стрелков-зенитчиков. ПЗРК служили также в войсках ПВО и в ВВС (для прикрытия позиций зенитных дивизионов и полевых аэродромов), в ВМФ (ближняя ПВО малых кораблей).

«Стрела-2» и «Стрела-2М» выпускались в Коврове Заводом им. В. А. Дегтярева более 10 лет. Первая партия серийных «Стрела-2» попала в Египет, где за один день августа 1969 года десятью ракетами были сбиты 6 израильских самолетов, вторгшихся в египетское воздушное пространство на малой высоте. С 6 по 23 октября 1973 года арабские стрелки-зенитчики сбили 23 самолета. С успехом применялись ПЗРК «Стрела-2» и «Стрела-2М» и во Вьетнаме. В 1974 году принят на вооружение ПЗРК 9К34 «Стрела-3» с ЗУР 9М36.

ПЗРК «Стрела» различных модификаций поставлялись в 60 стран мира, включая Афганистан, Алжир, Анголу, Ботсвану, Буркина-Фасо, Гану, Гвинею-Бисау, Зимбабве, Индию, Ирак, Иран, Кипр, Кубу, КНДР, Кувейт, Лаос, Ливию, Мозамбик, Никарагуа, Сирию, Сомали, Судан, Финляндию, Эфиопию, Югославию. В шести странах организовали производство ПЗРК. Так, «Стрела» модификаций 2 и 2М производились в Болгарии, «Стрела-2М» — в Польше под обозначением «Стржала-2М», в Египте под обозначением «Сакр Ай», Югославии — S-2M/A. Копию «Стрела-2» выпускали в КНР под обозначением «Хонг Йинг-5» или HN-5. ПЗРК «Стрела-2» и «Стрела-2М» подтвердили отличное соответствие предъявленным к ним требованиям. Однако они не были всепогодными, на работу заметно влиял характер облачности, не было защиты от искусственных тепловых помех («ловушек»). Вместе с освоением авиацией полетов на малых высотах с около- и сверхзвуковыми скоростями с маневрированием это породило требования к улучшению ПЗРК и созданию комплексов следующего поколения.

Проектирование комплекса «Стрела-2» потребовало проведения глубоких научных исследований и развития смелых инновационных идей в промышленности. Конструирование переносного ЗРК началось с «мозгового штурма»: группа специалистов под руководством Б. И. Шавырина на две недели отрешилась от других задач и в ходе обмена идеями сформировала рабочий эскиз будущего комплекса «Стрела-2».

Переносной зенитный ракетный комплекс 9к32 «Стрела-2» включает:

— самонаводящуюся зенитную управляемую ракету (ЗУР) 9М32 в транспортно-пусковом контейнере,

— источник питания,

— пусковое устройство.

ЗУР 9М32 собрана из четырех отсеков:

— в головном (первом) отсеке расположена тепловая следящая головка самонаведения (ГСН), включающая координатор цели и автопилот. ГСН выполняет функции захвата цели по тепловому излучению двигателя, слежения за ней и формирования управляющего сигнала для наведения ракеты. ГСН отслеживает цель по тепловому контрасту двигателя, используя так называемые «окна прозрачности» в инфракрасном диапазоне;

— во втором отсеке размещены органы управления ракетой в полете. Рули приводятся в действие с помощью газов, поступающих от порохового аккумулятора давления;

— в третьем отсеке расположены боевая часть осколочно-фугасно-кумулятивного действия. Контактное взрывательное устройство обеспечивает подрыв боевой части при встрече ракеты с целью или самоликвидацию ракеты при промахе;

— в четвертом отсеке размещены два твердотопливных ракетных двигателя — стартовый и маршевый. Стартовый (выбрасывающий) двигатель вбрасывает ракету из контейнера со скоростью 30 м/с, двухрежимный (разгонно-маршевый) двигатель разгоняет ракету до средней скорости 430 м/с и затем поддерживает эту скорость. Наклон плоскостей крыльев придает ракете вращение вокруг продольной оси со скоростью 15 об/с и аэродинамическую устойчивость.

Пуск ракеты производится из транспортно-пускового контейнера (пусковой трубы), включающего трубу, блок вращения (для раскрутки гироскопа ракеты), механический прицел, механизм бортразъема, разъем и фиксатор. Прицел включает откидные мушку и целик.

Пусковое устройство многоразового использования предназначено для подготовки ракеты к пуску и производства пуска, включает электронный блок, механизмы пуска, блокировки и сочленение с трубой, зуммер. Пуск производится с плеча из положения стоя или с колена. Возможен пуск из окопа, с боевой машины — при соблюдении мер безопасности, с учетом опасной зоны позади казенного среза пусковой трубы и допустимых углов возвышения при пуске.

«Ручные» комплексы ПВО. Часть 1. ПЗРК «Стрела-2»

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) – это эффективное оружие, которое есть в арсенале современного пехотинца. ПЗРК представляет собой зенитную ракетную систему, которая предназначена для транспортировки и ведения огня одним человеком. Благодаря сравнительно небольшим размерам, современные ПЗРК мобильны, их можно легко замаскировать. Небольшие габариты, достаточно высокая эффективность и относительная дешевизна сделали их очень популярными. «Ручные» комплексы ПВО произвели настоящую революцию в военном деле, особенно – в вооруженных конфликтах низкой интенсивности. С их появлением для прикрытия танковых и пехотных подразделений от атак с воздуха со стороны вертолетов и штурмовиков стало необязательно разворачивать дорогостоящие и громоздкие батареи и дивизионы ПВО.

Идея оснастить пехотинца эффективным средством борьбы с воздушными целями появилась еще в годы Второй мировой войны, когда авиация стала играть большую роль на поле боя. В самом конце войны немецкие конструкторы попытались использовать концепцию уже созданного в Германии эффективного, простого и сравнительно недорогого противотанкового гранатомета Panzerfaust для борьбы с самолетами противника. Результатом их изысканий стало появление переносной многоствольной установки неуправляемых зенитных ракет Luftfaust-B, которая так и не добралась до стадии массового производства. По сути, речь идет о зенитных гранатометах, которые являлись предшественниками современных ПЗРК.

Начало разработки переносных зенитно-ракетных комплексов в современном понимании этого термина относится к 1950-м годам. Но первые образцы ПЗРК, оснащенные управляемыми ракетами, начали поступать на вооружение только в конце 1960-х годов. Массовое применение данные комплексы получили в ходе боев арабо-израильской «войны на истощение» в 1969 году. Первым комплексом, который был испытан в боевой обстановке, стал советский ПЗРК «Стрела-2». Начиная с 1970-х годов, ПЗРК активно применялись в войнах и военных конфликтах разной степени интенсивности по всему земному шару не только армейскими подразделениями, но и разными партизанскими отрядами и повстанческими формированиями, полюбившими дешевое и эффективное средство борьбы с авиацией противника.

«Стрела-2» (индекс ГРАУ – 9К32, по натовской кодификации SA-7 Grail «Грааль») – советский переносной зенитный ракетный комплекс. Работы над комплексом начались в СССР с 1960 года. На основании Постановления правительства от 10 января 1968 года ПЗРК «Стрела-2» был принят на вооружение и уже 2 сентября того же года началась разработка усовершенствованных моделей комплекса «Стрела-2М», а также «Стрела-3». ПЗРК «Стрела-2М» был принят на вооружение в 1970 году. В середине 1970-х годов комплекс «Стрела-2» с ракетой 9М32 проходил испытания на вертолетах Ми-2 (по 4 ракеты на каждом) в качестве оружия класса «воздух-воздух». Серийное производство комплексов продолжалось до первой половины 1980-х годов. В разное время комплекс успешно эксплуатировался в армиях 60 стран мира.

Головным разработчиком переносного комплекса ПВО «Стрела-2» (9К32), состоявшего из пусковой трубы с источником питания, зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 9М32 и пускового устройства было выбрано конструкторское бюро СКБ ГКОТ – единственное из целого ряда запрошенных КБ, которое согласилось взяться за создание переносного комплекса. Главным конструктором СКБ ГКОТ был Б. И. Шавырин, который еще в довоенное время сформировал на предприятии коллектив конструкторов, обеспечивший создание большинства минометов, применявшихся Красной Армией в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы находящаяся в Коломне организация продолжила работы по созданию различных образцов минометного вооружения, включая уникальную 406-мм самоходную систему «Ока». С середины 1950-х годов СКБ приступило к созданию самоходного противотанкового комплекса с управляемой по проводам противотанковой ракетой «Шмель», работы над проектом были успешно завершены в 1960 году.

После кончины Шавырина в 1965 году главным конструктором был назначен С. П. Непобедимый, а уже в 1966 году СКБ было переименовано в Конструкторское бюро машиностроения (КБМ). Разработка переносного ЗРК первоначально представлялась специалистам очень проблемной. Проектирование и разработка требований к ПЗРК «Стрела-2» велись неординарно, путем организации глубоких научных исследований в НИИ-3 ГАУ, а также выработки смелых технических идей в промышленной сфере. Конструирование первого советского ПЗРК началось с полноценного «мозгового штурма»: Шавырин и группа специалистов КБ на две недели полностью отрешились от текущих дел и в ходе обмена идеями смогли сформулировать требования и облик будущего комплекса, а также смогли выработать предложения по проекту тактико-технических требований к «Стреле-2».

Позднее поступившие из-за рубежа сведения об американском переносном зенитном ракетном комплексе «Ред Ай» подтвердили большое сходство технических предложений в США и СССР, которые в итоге и легли в основу переносного ЗРК «Стрела-2». Конструкторы двух стран независимо друг от друга признали необходимыми наиболее целесообразные решения в области технической составляющей проектов. Очень важным элементом ЗУР переносного комплекса стала тепловая головка самонаведения (ТГСН) на цель, ее создание было поручено ОКБ-357 Ленинградского совнархоза (в будущем вошло в состав Ленинградского оптико-механического объединения – ЛОМО).

Малогабаритная ЗУР нового комплекса оснащалась легкой боевой частью – 1,17 кг, которая могла нанести значительный урон воздушной цели лишь при прямом попадании. При использовании тепловой ГСН с малой чувствительностью ракета комплекса наводилась на цель «в догон», так что наиболее вероятным случаем становился подход к цели с малыми углами к ее поверхности. При соударении происходил процесс быстрого разрушения ЗУР. В таких условиях для успешного и эффективного поражения воздушной цели во взрывательном устройстве ракеты был впервые использован импульсный высокочувствительный магнитоэлектрический регенератор, в схеме которого использовались реактивные контакты и полупроводниковый усилитель, которые обеспечивали своевременное действие при ударе по прочным преградам.

Боевое применение переносного комплекса «Стрела-2» показало его недостаточную эффективность. Многие поврежденные ракетой комплекса самолеты возвращались затем на свои аэродромы, где снова вводились в строй после проведения непродолжительных ремонтных работ. Это происходило из-за того, что ЗУР попадали в хвостовую часть самолетов, в которой не было или было очень мало жизненно важных для продолжения полета агрегатов и систем, а мощности боевой части ракеты было недостаточно для создания большой зоны разрушений конструкции воздушной цели.

В соответствии с постановлением Правительства СССР от 2 сентября 1968 года были начаты работы по модернизации ПЗРК «Стрела-2». Новый переносной комплекс получил обозначение «Стрела-2М» (индекс ГРАУ 9К32М). Комплекс был предназначен для поражения низколетящих целей на догонных и встречных курсах в условиях их визуальной видимости. ПЗРК позволял также запускать ракеты по неподвижным и маневрирующим воздушным целям. Основой вид пусков ракет – пуски на догонных курсах по всем видам вертолетов и самолетов, летящих со скоростью до 950 км/ч. Пуски на встречных курсах можно вести лишь по вертолетам и винтомоторным самолетам, летящим со скоростями до 550 км/ч.

Модернизированная версия ПЗРК «Стрела-2М» проходила испытания с октября 1969 по февраль 1970 года на территории Донгузского полигона. После завершения испытаний 16 февраля разработанный в КБМ в Коломне комплекс был официально принят на вооружение. В том же 1970 году на Ковровском заводе имени Дегтярева начался выпуск зенитных управляемых ракет для него, а на Ижевском механическом заводе – пусковых установок. Одной из особенностей комплекса стало улучшение возможности поражения целей, летящих на встречных курсах (скорость поражаемых целей выросла со 100 м/с до 150 м/с).

Состав ПЗРК «Стрела-2М»:

– самонаводящаяся зенитная управляемая ракета 9М32М в пусковой тубе;

– одноразовый источник питания;

– многоразовый пусковой механизм.

При подготовке ЗУР к пуску, прежде всего, включается пусковой источник питания. Запитывается головка самонаведения (ГСН). За пять секунд раскручивается ротор гироскопа в автопилоте, после чего ПЗРК готов к боевому применению. В нужный момент стрелок просто наводит пусковую установку на воздушную цель и нажимает на спусковой крючок. Как только в поле зрения ГСН попадает тепловое излучение воздушной цели, стрелок оповещается об этом с помощью звукового сигнала. Когда ГСН переходит в автоматический режим слежения, стрелок видит световой сигнал. Через 0,8 секунды напряжение подается на блок задержки и электровоспламенитель порохового аккумулятора давления. Еще через 0,6 секунды аккумулятор выходит на рабочий режим, подается напряжение на электровоспламенитель выбрасывающего двигателя. Еще примерно через 1,5 секунды после появления светового сигнала ракета стартует.

Как только головная часть ракеты выходит из пусковой трубы, под действием пружин раскрываются рули. После этого откидываются стабилизаторы, и на удалении в 5-6 метров от стрелка срабатывает маршевый двигатель ЗУР. В начале работы маршевого двигателя ракеты под действием сил инерции происходит включение специального инерционного стопора, который отвечает за подготовку взрывного устройства к взведению. На расстоянии 80-250 метров от стрелка срабатывает вторая ступень предохранителя – полностью выгорают пиротехнические предохранители, завершается подготовка взрывного устройства. В полете оптическая ось ГСН все время направлена на воздушную цель: независимо от положения продольной оси ЗУР головка следит за объектом и корректирует курс ракеты до момента встречи с целью. В случае если ракета промахивается, через 14-17 секунд от момента запуска срабатывает самоликвидатор, ракета уничтожается.

По сравнению с ПЗРК «Стрела-2» у модернизированного комплекса «Стрела-2М» были улучшены следующие тактико-технические характеристики:

– были автоматизированы процессы захвата воздушной цели ГСН и пуска ЗУР по скоростным воздушным целям при стрельбе на догонных курсах, что облегчает стрелку-зенитчику боевую работу, особенно при стрельбе с подвижных объектов;

– была осуществлена селекция подвижной цели на фоне неподвижных естественных помех;

– стало возможным поражением воздушных целей, летящих со скоростью до 260 м/с на догонных курсах (было 220 м/с);

– обеспечена стрельба по воздушным целям на встречных курсах, летящих со скоростью до 150 м/с (было 100 м/с);

– обеспечено исключение ошибки стрелка-зенитчика в определении ближней границы зоны пуска ракеты;

– вросла зона поражения на догонных курсах реактивных самолетов (по дальности и по высоте).

В ходе модернизации повысилась помехоустойчивость тепловой ГСН переносного комплекса «Стрела-2М» при работе на облачном фоне. Благодаря усилиям конструкторов, удалось обеспечить стрельбу при нахождении цели на фоне сплошной (слоистой), легкой (перистой) и кучевой облачности менее трех баллов. В то же время при кучевой подсвеченной солнцем облачности более трех баллов, особенно в весенне-летний период, зона действия ПЗРК существенно ограничивалась. Минимальный угол на солнце, при котором была возможность отслеживания воздушных целей ГСН, составлял 22-43°. Ограничением для использования в солнечный день была и линия горизонта, она ограничивал зону действия комплекса углом места, большим 2°. В остальных условиях горизонт никакого влияния на стрельбу не оказывал. В то же время комплекс не был защищен от ложных тепловых помех (отстреливаемых вертолетами и самолетами тепловых ловушек).

Запускать ракету по воздушной цели можно было с плеча из положения стоя или с колена. ПЗРК позволял осуществлять пуск ЗУР из окопа, а также с различных позиций, занимаемых стрелком на воде, крышах зданий, болотистой местности, с движущихся по ровной местности со скоростью не более 20 км/ч машин или бронетехники, а также с места при короткой остановке. ПЗРК «Стрела-2М» позволял осуществлять пуск зенитной ракеты стрелком, который использовал индивидуальные средства противохимической защиты. В походном положении комплекс переносился стрелком за спиной на специальном плечевом ремне.

Тактико-технические характеристики ПЗРК Стрела-2 (9К32):

Дальность поражаемых целей – 3400 м.

Высота поражения целей – 50-1500 м.

Максимальная скорость ракеты – 430 м/с.

Максимальная скорость поражаемых целей: вдогон – 220 м/с, навстречу – 100 м/с.

Ракета – 9М32

Калибр ракеты – 72 мм.

Длина ракеты – 1443 мм.

Стартовая масса ракеты – 9,15 кг.

Масса боевой части ракеты – 1,17 кг.

Масса комплекса в боевом положении – 14,5 кг.

Время подготовки к пуску ракеты – 10 секунд.

Переносной зенитный-ракетный комплекс “Стрела-2М” (9К32М)

Работы по созданию переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) “Стрела-2” начались в соответствии с Постановлением СМ СССР от 25 августа 1960 г. о проведении работ по комплексу “Стрела”. К этому времени поступила ограниченная информация о том, что в США еще в 1958 году началась разработка носимого ЗРК с ракетой, оборудованной пассивной тепловой головкой самонаведения.

ПЗРК 9К32 “Стрела-2” – видео

Более того, в конце 50-х годов по американскому телевидению была показана стрельба ракетой по воздушной цели из пусковой трубы с плеча стрелка. Этот факт свидетельствовал о реальной возможности создания носимого зенитного ракетного оружия. Как известно, такое оружие в США было создано в 1965 году под названием “Ред Ай”. Правительственное постановление достаточно широко ставило задачу создания легкого ЗРК “Стрела”, что обусловило возможность разработки в дальнейшем двух существенно различных вариантов – самоходного “Стрела-1” и переносного “Стрела-2”.

Головным разработчиком комплекса “Стрела-2” (9К32) состоящего из пусковой трубы с источником питания, ЗУР 9М32 и пускового устройства было назначено специальное конструкторское бюро СКБ ГКОТ – единственное из ряда запрошенных КБ, согласившиеся взяться за разработку переносного комплекса. Главный конструктор СКБ ГКОТ Б.И. Шавырин еще в довоенное время сформировал конструкторский коллектив, обеспечивший разработку большинства минометов, применявшихся в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы расположенная в Коломне организация продолжала работы по различным образцам минометного вооружения, включая колоссальную 406-мм самоходную систему “Ока”. С середины пятидесятых годов СКБ приступило к разработке самоходного противотанкового комплекса с управляемой по проводам ракетой “Шмель”, успешно завершенной в 1960г.

После кончины Б.И. Шавырина в 1965 г. главным конструктором стал С.П. Непобедимый. В 1966 году СКБ было переименовано в Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) МОП. Создание переносного ЗРК вначале представлялось очень проблематичным. Разработка требований к комплексу “Стрела-2” и его проектирование проходили неординарно: путем проведения глубоких научных исследований (в НИИ-3 ГАУ) и выдвижения смелых технических идей в промышленности. Конструирование переносного ЗРК началось с “мозговой атаки”: Б.И. Шавырин и группа специалистов на две недели отрешились от текущих дел и в ходе обмена идеями сформировали облик будущего комплекса “Стрела-2”, а также разработали предложения по проекту ТТТ к комплексу.

Позже поступившие из-за рубежа сведения о комплексе “Ред Ай” подтвердили большое сходство технических предложений по созданию переносного ЗРК “Стрела-2” с его зарубежным прототипом. Конструкторы разных стран независимо друг от друга признали наиболее целесообразные одинаковым технические решения. Важнейшим элементом ЗУР переносимого комплекса была тепловая головка самонаведения (ТГСН), разработка которой была поручена ОКБ-357 Ленинградского совнархоза (в дальнейшем оно вошло в состав Ленинградского оптико-механического объединения – ЛОМО). Главным конструктором головки стал Пиккель, которого впоследствии сменил О.А. Артамонов. В разработке тепловой ГСН участвовал коллектив сотрудников Государственного оптического института (ГОИ), возглавляемый Г.А.Горячкиным.

К тому времени тепловые ГСН уже использовались в отечественной ракетной технике – в авиационных самонаводящихся ракетах класса “воздух-воздух” К-13 и К-8МТ. Примененная в ракете 9М32 система управления была теоретически обоснована профессором Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского А.А. Красовским. Основной трудностью в разработке тепловой ГСН для ЗУР 9М32 было создание устройства гиростабилизации (координатора головки) с малыми массо-габаритными характеристиками. Как стало известно, американские специалисты в процессе разработки тепловой ГСН для ЗРК “Ред Ай” нашли оригинальное решение по совмещению параболического зеркала головки с силовым гироприводом на основе трехстепенного гироскопа, что позволяло избавиться от гироплатформы, используемой в крупногабаритных ракетах, и двухканального управления, которые применялись, в частности, в авиационных ракетах класса “воздух-воздух”, и перейти к одноканальному управлению с помощью указанного небольшого гироскопа. Но реализация этой идеи вызывала много сомнений, в частности, в ЦКБ “Геофизика”, из-за недостаточно совершенной элементной базы, используемой в то время в отечественных гиростабилизированных ГСН. Однако разработчики комплекса 9К32 сумели преодолеть все трудности. Была создана тепловая ГСН массой не более 1,2 кг в требуемых для ракеты габаритах. Наведение ЗУР производилось по методу пропорциональной навигации, не требующему от ракеты больших поперечных перегрузок.

Сложной представлялась и задача создания двигательных установок ракеты для ЗРК “Стрела-2”. Старт ЗУР должен был осуществляться из пусковой трубы с плеча стрелка-зенитчика из положений стоя, с колена, из окопа и даже при нахождении заднего среза пусковой трубы в воде. Комплекс должен был также позволять производить пуски ЗУР из люков объектов бронетехники, движущихся со скоростью до 20 км/ч. Нужно было исключить поражение стрелка-зенитчика струёй продуктов сгорания двигателя. Выход был найден в реализации схемы с запуском маршевого двигателя ЗУР на безопасном для стрелка расстоянии (с использованием специально разработанной пиротехнической задержки) после вылета ЗУР из пусковой трубы. Выброс ЗУР из трубы достигался задействованием выбрасывающего заряда, полностью сгорающего в пусковой трубе.

Сложной задачей было и обеспечение продолжительности работы маршевого заряда двигателя, соизмеримой с полетным временем ракеты. Очень легкая ЗУР с притупленным обтекателем тепловой ГСН быстро тормозилась после окончания работы двигателя. С учетом требований по высокой маневренности ЗУР при наведении на цель пассивный участок ее полета мог использоваться только в минимальной мере. Для снижения аэродинамического сопротивления ракету выполнили в большом удлинении и малом диаметре – 76 мм. При существующих скоростях горения топлива требуемая продолжительность работы (порядка 10-15 с) многократно превышала максимально достижимую для традиционных шашек с центральным каналом и малым сводом горения, но, с другой стороны, была в несколько раз меньше соответствующей бесканальному заряду топлива с горением по плоскому торцу. После длительной отработки удалось создать заряд смесевого топлива с увеличенной поверхностью горения за счет применения кратерной формы торца. Необходимая скорость горения (до 40 мм/с) достигалась за счет армирования заряда металлическими проволочками для ускоренного прогрева внутренних слоев топлива, обеспечивающего их быстрое воспламенение.

Для снижения массы аэродинамических рулей и рулевых машинок впервые в Советском Союзе была успешно применена одноканальная система управления самонаводящейся ЗУР. Аэродинамические рули на выполненной по схеме “утка” ЗУР были установлены только в одной плоскости, а трехмерное управление достигалось вращением ракеты при соответствующем преобразовании сигналов от тепловой ГСН к рулям. Для размещения ЗУР в пусковой трубе малого диаметра рули утапливались в корпус ракеты, а 4 перьевых стабилизатора укладывались в пространстве за срезом сопла. При старте рули и стабилизаторы раскрывались пружинными устройствами.

Малогабаритная ЗУР оснащалась легкой боевой частью (1,17 кг), способной нанести существенный ущерб цели только при прямом попадании. При использовании тепловой ГСН с малой чувствительностью ракета наводилась “в догон”, так что наиболее вероятным случаем становился подход к цели с малыми углами к ее поверхности. При соударении происходило быстрое разрушение ракеты. В этих условиях для эффективного поражения цели во взрывательном устройстве ЗУР впервые был использован импульсный высокочувствительный магнитоэлектрический регенератор, в схеме которого применялись полупроводниковый усилитель и реактивные контакты, обеспечивающие его своевременное действие при ударе по прочным преградам.

ПЗРК «Стрела-2» применялся и во время конфликта на Фолклендских островах (аргентинскими ВВС), во время ирано-иракского конфликта, в Анголе (МПЛА и кубинские вой ска против ЮАР) и т. д. Комплекс поставлялся во многие страны мира: Алжир, Афганистан, Бенин, Ботсвану, Буркина-Фасо, Венгрию, Гайа ну, Гану, Гвинею, Гвинею-Бисау, Германию, Йемен, Заир, Замбию, Зимбабве, Индию, Иран, Ирак, Иорданию, Камбоджу, Кубу, Катар, КНДР, Кувейт, Лаос, Ливан, Ливию, Маврита нию, Мали, Монголию, Мозамбик, Намибию, Никарагуа, Нигерию, Оман, Перу, Сальвадор, Сейшельские острова, Сирию, Съерра-Леоне, Судан, Танзанию, Финляндию, Чад, Уганду, Эфиопию, Южная Африку. Комплекс производился по лицензии в: Болгарии, Египте, Чехии, Китае, Польше, Румынии, Югославии. Китай и Египет производили свои варианты ПЗРК, представляющие собой модернизированные варианты «Стрела-2».

Тактико-технические характеристики ПЗРК «Стрела-2М»