Двуручный меч: оружие с длинным клинком и рукоятью для обхвата двумя руками, типы – цвайхандер, клеймор, фламберг

Фламберг — двуручный меч

Фламберг — меч волнистой формы (от нем. Flammberge, Flamme- пламя, фр. Фламбердж- двуручный)

На рубеже XV века конструкция фламберга изменялась, создавали двуручные и полутора ручные мечи с удлиненным клинком. Во времена крестовых походов Европа познакомилась с мощным клинком Северной Африки и стран Востока. В то время появился фламберг.

Рыцари, впервые встретили меч с изогнутым лезвием в Северной Африки. Позже, во время правления Чингиз-хана появилась легкая монгольская сабля. Считалось, чем больше изогнут клинок, тем становились лучше боевые качества меча. Классический прямой меч, такого же веса, уступал фламбергу. Широкого применения фламберг не обрел в Европе. Попытки создать меч с изогнутым клинком и прочностью прямого меча, обрела провал. В то время появлялись рыцарские доспехи, и рубящий меч стал не актуальным. Меняли формат меча, в XV в. решили создать клинок, с минимальным количеством волнами, но безуспешно. Мастера пытались найти новый подход к изготовлению фламберга, пытались усовершенствовать прочность лезвия, с помощью особой закалки, но безрезультатно. Полностью усовершенствованный фламберг появился уже в середине XVI веке, это был полноценный пламенящий меч, изготовленный приблизительно на территории Южной Германии.

Улучшение характеристик меча

Фламберг имеет несколько изгибов, что придает ему сильную мощность поражения, за счет своих волн он лучше прямого классического меча. Появление клинка такой формы объясняется появлением рыцарских доспехов, большой упор был направлен на колющие удары. Под открытым небом фламберг был не отразим, а вот в стесненных условиях, условиях города его эффективность снижалась.

Оружейные мастерские того времени занимались изобретением все нового оружия Прямой меч, на то время утратил свою популярность. Появлялись новые виды колющих и дробящих оружий, как панцербрехер, нож, у которого имелось четыре грани, для эффективного пробивания брони, молот клевец, шестопер (вид булавы) и очень много других видов. Но мастера своего дела, не забывали про конструкцию волнистого меча и по этому, все чаще вспоминали фламберг, и создали волнистый меч.

В Южной Германии стал популярный фламберг с волнами. Поражение удара стало меньше, это улучшило рубящие качества меча, поражение охватывало не большую область, но результат был успешным. Колющий удар стал опаснее и сильнее, фламбер словно пилил кости и внутренности противника, при этом не имея на своем пути никаких преград, так же с легкостью волнистый меч справлялся со щитами, фламберг создавал впечатление пилы, которая пилила все на своем пути.

Особенности клинка фламберг

Из-за особой заточки, фламберг наносил такие раны, которые не заживали или приводили к гангрене, он практический убивал противника на смерть. Хозяин такого меча, должен был опасаться плена, фламберг был жестоким и беспощадным оружием, и владельца сразу же, безоговорочно казнили, доставляя ему мучения, за мучения которые мог доставить меч. Не было важно, использовал ли ты его в бою или нет. Католическая церковь, провозгласила это оружие проклятым, и владельцы такого оружия могли не приходить в Католическую церковь. Но все равно были найдены изображения фламберга на католических гравюрах.

Изготовление

Простой кузнец создать такой меч не мог, у него не было таких навыков и знаний. Занимались изготовлением фламберга высококвалифицированные специалисты, которые обладали умением особой заточки и придавали большие усилия для изготовления самого клинка. Дешевый вариант — это прямой меч, на котором вырезаны изгибы. Дорогостоящий меч фламберг имел настоящий изгиб, который получался еще при ковке металла. Оружие фламберг стало элитным, и воин, который умел обращаться с клинком, получал в два раза больше оклад, чем простой воин с другим холодным оружием. Пламенный меч стал неотъемлемым орудием наемников, кондотьеров, ландскнехтов в годы тридцатилетней войны XVII века. Пламенящий меч пользовался спросом у знатных людей, которые были состоятельные, потому что изготовление настоящего фламберга было дорогостоящим.

В заключении о фламберге

Фламберг и цвайхендер

Как и у всех видов оружие, у фламберга тоже есть свой недостаток, маленькая прочность клинка, прибавляла больше веса для утолщения. Большая возможность поломки оружия, при отражении рубящей атаки. Мало времени мог служить фламберг своему владельцу из-за непрочности лезвия, но все время пытались найти возможность особой закалки стали, но это было безуспешно. Мастера тратили деньги и силы, для улучшения лезвия, но так и ничего не получилось, не хватило времени, появлялось огнестрельное оружие.

XVII век появление огнестрельного оружия, вытесняет все виды холодного оружия, мечи, булавы, кинжалы уходят на задний план. Становятся никому не нужными реликвиями, о памяти крестовых походах и многих воин, когда рыцари сражались на мечах, и мог решить исход боя вид оружия который был у противника. Фламберг стал прототипом смертоносного оружия того времени, теперь он используется, разве что на церемониях или каких-то памятных праздниках. Пламенящая шпага, которую нельзя было отразить рукой в перчатке, в отличие от классического меча, и много другое делало фламберг особенным оружием для убийств.

Символ рыцарства: история двуручного меча

Этот предмет вооружения в конце эпохи средневековья считался верным признаком опытного профессионального воина. Неверно думать, что владеть им мог только дворянин. Но двуручный меч требовал силы, выносливости и специфических навыков. Обретение таких качеств невозможно без регулярных тренировок, поэтому таким оружием не мог пользоваться случайный на войне человек.

Сложно сказать, сколько веков насчитывает история меча, уже хотя бы потому, что определение этого оружия расплывчато. Очевидно, что появилось оно задолго до нашей эры, и всегда было принадлежностью «кадрового» воина.

Примерное определение

Хоть оно и расплывчато, можно назвать две характеристики, которыми должен обладать настоящий меч.

- Он должен иметь продольную ось симметрии – изогнутые клинки (типа ятагана) к этому типу не относятся.

- Он должен позволять наносить как рубящие, так и колющие удары. А вот какие будут предпочтительными – зависит от «специальности» воина, особенностей обмундирования потенциального противника и принятой в данный период времени тактики.

При этом отличить короткий меч от длинного кинжала непросто.

К их числу принято относить и скифские акинаки, хотя археологами давно доказано – это было исключительно колющее оружие.

Разнообразие материалов

Мечи у современного человека ассоциируются со сталью. На деле их делали из разных материалов. У древних греков гомеровской эпохи и ранних римлян они были бронзовым. Назвать такое оружие рубящим можно только с натяжкой – нормально заточить бронзу невозможно. Зато это легкоплавкий металл, и клинку, изготовленному способом литья, нетрудно было придать форму.

В Юго-Восточной Азии до конца средневековья (и даже позже) применялись бамбуковые мечи.

Сложно сказать, какой народ первым изготовил железное лезвие. К числу фаворитов принадлежат киммерийцы и ассирийцы. Но в любом случае, даже в эпоху расцвета Греции железный клинок был элитным вооружением.

Профессия – мечник

Наши современники часто уверены, что до появления огнестрельного оружия все воины вооружались мечами (в комплекте с другими видами вооружения). Меч – оружие бойца – профессионала, кроме того его стоимость в те времена была достаточно высока. Еще одно распространенное заблуждение – уверенность, что в войнах в старину участвовали только профессиональные воины (только таких брали на войну или же все мужчины были мастерами драки).

Это не так. Владению оружием нужно было долго учиться, это не могли позволить себе небогатые люди, вынужденные зарабатывать на свое существование. В античном мире таких брали во «вспомогательные части» или наскоро обучали владению пикой, копьем (это проще).

В средневековой армии значительную часть личного состава представляли ратники феодалов – каждый рыцарь должен был привести с собой определенное количество вооруженных людей (количество зависело от размеров его надела).

Нередко у бедных дворян такие «воины» (из числа личной обслуги) вооружались просто палками. В лучшем случае у них были пики или косы. В мирное время ратники выполняли работы по хозяйству и не имели возможности учиться военному искусству.

В Греции мечи были у гоплитов – тяжелых пехотинцев из числа зажиточных людей. Римляне сделали короткий гладиус одним из основных видов оружия в своей армии, но у многих легионеров гладиусы были бронзовыми, и ими пользовались скорее как палками или топориками. А в средние века мечами сражались дворяне или наемные солдаты-профессионалы.

Хитроумная эволюция

В разное время мечи различались не только по материалу изготовления, но и по форме, длине, весу. Соответственно, эволюционировали и приемы фехтования – длина, вес, заточка клинка предназначали его для решения разных задач.

Древняя Европа пользовалась недлинными легкими клинками.

Гладиус имел длину около 60 см и вес немногим более килограмма (в зависимости от формы и материала). Длинный меч имели сарматы – до метра в длину. Но и эти клинки были сравнительно легкими, и держали их одной рукой.

Клинок слегка сужался к концу или имел листовидную форму. Известны также готские образцы, похожие просто на широкую полосу железа (нечто похожее есть в руках орков в фильме «Властелин колец»). Но они тоже были недлинными, хотя и увесистыми.

Одноручный меч был популярен и в эпоху средневековья. Он был легче, удобнее в носке и дешевле. В две руки клинок взяли позже, в эпоху Возрождения.

Удобную классификацию предложил в 1958 году британский ученый Э.Окшотт. Типы мечей по Окшоту определяются исходя из формы клинка, пропорций (соотношения длины клинка и рукояти), особенностей крестовины рукояти и навершия.

Предназначение длинного клинка

Клинки на одну руку всегда использовались шире двуручных. Но ближе к концу средних веков немалую популярность в Европе обрел двуручный меч. Его появление связано с изменениями в оснащении воина.

Длинный каролингский меч – оружие на одну руку, для опытного воина средних веков было удобным и эффективным.

Его было легко всюду носить с собой, можно было сражаться пешим или на коне. Благодаря низкому расположению центра тяжести, меч был менее обременителен, чем молот или палица. Солдат с ним мог двигаться быстрее, применять против врага не только силу, но и ловкость, и скорость.

В бою противника удавалось рубить, резать, колоть и просто бить плашмя. Некоторые средневековые рисунки показывают, что драться можно было даже рукояткой. Поскольку одноручный меч был легок, второй рукой можно было держать щит, защищаясь от вражеских атак.

Доспехи времен зари и расцвета средневековья не отличались большой прочностью и были доступны только богатым. С кожаными же латами или кольчужной рубашкой короткий меч справлялся без проблем.

Броня крепка

Ближе к концу эпохи кузнечное и оружейное дело шагнуло вперед. Широкое распространение получили надежные пластинчатые доспехи. Их появление привело к двум изменениям в технике боя: отпала нужда в тяжелых щитах, а легкое оружие перестало быть эффективным против бронированного врага.

Зато у воина освободилась вторая рука, ранее занятая щитом. Теперь он мог использовать ее для удержания массивного оружия, способного прорубить или пробить крепкие доспехи. Опытные мечники начали применять длинный меч.

С таким клинком пехотинец выходил против кавалеристов – достать с земли всадника или перерубить ноги коню.

Если же длинный меч был в руках всадника, он добавлял к тяжести оружия энергию конского разгона и мог пробить клинком доспехи врага не хуже, чем рыцарским копьем.

Популярность в Европе длинные клинки завоевали в XIV веке.

Анкета бронебойного клинка

Как и легкие клинки, длинные различались по форме, весу и назначению. Они по-разному затачивались, в результате чего предназначались преимущественно для режущих или колющих приемов.

Двуручный меч в любом случае был более метра (иногда почти 2 м) в длину и немало весил. Пудовые клинки – выдумка, но 7 кг они достигать могли. Средний же вес составлял 4-5 кг.

Известно несколько типов оружия на две руки, но даже внутри одного типа клинки могли значительно различаться по габаритам. Дело в том, что приличный меч обязательно был личным оружием, изготавливался под конкретного человека с учетом его физических особенностей.

Важную роль играли рост воина, длина рук и другие подобные показатели.

При необходимости воин мог сражаться и чужим оружием. Но его мастерство от этого страдало. Поэтому без точной мерки вооружались только небогатые солдаты, у которых не было средств на приличное оснащение.

Закаленная сталь

Длинный меч (да и короткий, но качественный) нельзя было сделать из первого попавшегося куска железа. Его собирали из нескольких слоев стали с разными характеристиками. Это требовало времени и специфических умений, и цехи оружейников существовали отдельно от кузнечных.

Были знаменитые мастера, изготавливавшие клинки высшего качества. Это были богатые люди, а секреты своего ремесла они берегли, как священную тайну.

За качественное изделие по своей мерке нужно было хорошо заплатить. Цена даже среднего клинка (без явных недостатков, сделанного по мерке и технологии) была сравнима с ценой 3-4 коров. Меч же от именитого мастера, из лучших сортов стали да еще с украшениями стоил целое состояние. Поэтому в дворянских семьях существовали традиции передавать их по наследству.

Если же солдату удавалось захватить хороший клинок в качестве трофея, либо его собственный был сломан, сильно иззубрен или еще как поврежден – он шел к оружейнику перековать меч. Это стоило заметно дешевле изготовления нового клинка – в дело шли некоторые части, и на металл тратиться не приходилось.

Перекованный меч ценился несколько ниже изначально сделанного на заказ, но все равно был предпочтительнее «массовой продукции».

Небогатые бойцы довольствовались дешевыми образцами, выкованными и закаленными кое-как. Такие клинки часто ломались и легко тупились.

На две и полторы

Кроме двуручного, выделяют еще длинный меч, в средние века именовавшийся «бастардом». Сейчас его называют полуторным или «на полторы руки». Клинком длиной немногим более метра можно было сражаться одной рукой, а можно было дополнительно придерживать второй за навершие рукояти.

Хорошее владение бастардом ценилось более других техник. Звание мастера-фехтовальщика обычно формулировалось как “мастер владения бастардом”.

Основные виды двуручников

Наиболее популярные длинные клинки представлены несколькими типами. Виды различаются по длине, весу, особенностям использования.

- Цвайхандер. Переводится именно как «двуручник». Оружие средневекового «спецназа» – опытных профессиональных наемников, задачей которых было взламывать вражескую оборону, срубая и расталкивая пики. Цвайхандер был очень тяжелым, солдату требовалась недюжинная сила. Носили клинок на плече, как алебарду.

- Эспадон – французского происхождения. Имел смещенный центр тяжести (ближе к острию). Пользоваться таким клинком было нелегко, но опытный пехотинец с эспадоном мог остановить всадника, подрубив ноги коню на всем скаку.

- Эсток – оружие скорее «на полторы руки». Длина его до 1,3 м, он был сравнительно легким и чаще использовался всадниками для пробивания лат. В конном бою его держали одной рукой, а в пешем – двумя.

- Клеймор. Сравнительно легкий двуручный меч, распространенный в Шотландии. Полная длина его (с рукоятью) могла достигать полутора метров. Дужки крестовины клеймора направлялись вниз. Благодаря этому мечнику легче было обезоруживать противников.

- «Пламенеющий», или фламберг. Такие клинки имели волнообразные кромки (чем-то похоже на пилу). За счет этого увеличивалась пробивная способность и тяжесть наносимых ран. Часто солдаты обладателей такого «негуманного» вооружения ненавидели, а полководцы поощряли жестокие расправы с ними. В плен обладателю фламберга попадать не стоило.

Использовались подобные образцы сравнительно недолго. Вскоре появилось огнестрельное оружие, и доспехи отошли в прошлое. С исчезновением доспехов отпала потребность и в тяжелых клинках. Распространение получило более легкие виды – шпаги, рапиры, сабли.

Рыцарские традиции

Исчезнув из военного обихода, мечи сохранились в традициях. Их упоминают в крылатых выражениях. Они служат символическим обозначением борьбы с врагом, его уничтожения (вспомним эмблему «щит и меч»). Его используют в ритуальных целях при посвящении в рыцари (в Англии эта церемония жива).

У европейских мужчин принято здороваться, пожимая правые руки. Этим они показывают, что в руке нет оружия (хотя мечники-левши существовали и считались очень опасными противниками).

Эпизоды, связанные с фехтованием, неизменно популярны в литературе и кино. В последнее время интерес к ним только возрос – вероятно, современному человеку надоело сверхмощные чудеса техники, убивающие всех без разбору. Холодное оружие выглядит более «благородным», ставящим врагов в примерно равное положение.

Появились современные мастера изготовления мечей и фехтования на них.

Некоторые из них выступают консультантами каскадеров, в результате чего драки в фильмах становятся реалистичней. Многие люди со средствами начали приобретать оригинальные образцы в качестве сувениров. В частности, клинки из реквизита «Властелина колец» и даже их копии раскупались, как горячие пирожки.

Двуручный меч в европейской культурной традиции рассматривается как символ благородства и рыцарственности. И неважно, что он часто служил диаметрально противоположным целям.

Видео

История меча часть 8.1: Двуручный меч «спадон», «цвайхандер» или «биденхандер».

Итак, спадон (Spadon), цвайхандер (Zweihander), биденхандер (Biedenhander) – “двуручник” или “обоеручник” или классический двуручный меч. Вт. пол.XV – перв. пол. XVII в. Ареал – Св. Римская империя немецкой нации, Швейцария, прочие страны Западной Европы (плотность значительно ниже). Самый большой из всех известных вариантов клинкового оружия. Единственный и довольно сомнительный в этом плане конкурент – японская двуручная сабля “нодати”.

Спадон – взлет швейцарской баталии.

Длина клинка некоторых экземпляров достигает 170 см. Средняя длина клинка приблизительно 130-140 см. Общая длина в среднем – 170-180 см. Колюще-рубящее оружие.

Произошел скорее всего, от т.н. “седельных мечей” конных латников (14-н.16 в.), которые использовались последними в пешем бою. Место изобретения – очевидно Швейцария. Применялся исключительно пехотинцами – гл.обр. швейцарцами и ландскнехтами. Был оружием караула знамен, трабантов (штатных телохранителей комсостава), а также, на начальном этапе, – полевым оружием. Последний пункт неочевиден, сомнителен и вызывает множество вопросов тактического порядка. Воин – “мастер большого меча” – ВСЕГДА получал двойное жалование вне зависимости от должности. Спадон был индивидуальным оружием, а не личным, поэтому носился, как и пика или алебарда, в паре со вторым мечом (как правило – т.н. ланскнеттой) или, позднее, со шпагой.

Пята клинка, как на ранних образцах, так и, в особенности, на более поздних незаточена и использовалась для перехвата при проведении довольно сложных и своеобразных фехтовальных приемов. Более поздние варианты (ориентировочно с 30-40-х г. 16 в.) снабжены шипами или “полумесяцем”, посаженным на нижнюю часть пяты. Судя по всему, главное их назначение – защита руки при перехвате за пяту. Вероятно, имелось и вторичное, боевое назначение.

Клинок обычно не имел дола и был прямым, однако встречались и волнообразные, “пламенеющие” клинки. В последнем случае меч называли фламбергом.

Крестовина могла быть как обычной – прямой, так и восьмеркообразной (на раннем этапе). Приблизительно с 40-х гг. 16 в. встречаются и более причудливые формы, оснащенные боковыми кольцами и пр.

Длинная рукоять обычно делалась из дерева, покрытого кожей, и обматывалась проволокой. Нередок декор из кистей плотных нитей, служивший как для украшения, так и в практических целях – для впитывания крови, стекающей по клинку и способной вызвать скольжение рукояти.

Процент двуручных мечей в войсках никогда не был высок. Главным холодным оружием служили пика и, в меньшей степени, алебарда. Со временем двуручники становились все более декоративными, число же их, как и число алебард сокращалось. Тем не менее, бойцы, владевшие ими, пользовались значительным авторитетом вплоть до полного отказа от этого типа оружия.

Цвайхандер – двуручный меч эпохи Ренессанса.

Средняя длина 1,8 м.

Средний вес 3 кг.

Появившись в Германии в 14 веке, цвайхандер получил известность в течение 16 века как отличительное оружие признака немецкого ландскнехта со времени Максимилиана I. Цвайхандеры предположительно использовались в первой линиями фронта ландскнехтов, где они использовались для прорубания рядов противостоящих пикейщиков и копьеносцев, копья которых представили трудный барьер для обычного оружия, и особенно конницы.

Возможно, самым известным пользователем цвайхандера был Pier Gerlofs Donia, который, как считается, владел цвайхандером с таким навыком, силой, и эффективностью, что ему удалось обезглавить множество людей одним ударом. Цвайхандер, которым он владел, выставлен в Фризском музее. Он имеет длину длина 213 см и вес приблизительно 6.6 кг.

Гарды могли быть простыми или декоративными, в то время как эфесы обычно заканчивались тяжелым навершием в виде сердца или груши. Иногда не заточенная часть клинка (пята), или fehlscharfe (немецкое «потерянная острота») позволяла второй рукой взяться за меч ниже гарды, сокращая захват, в результате чего цвайхандер удерживался на подобие древкового оружия. Это позволило его владельцу отразить кавалерийскую атаку. Цвайхандеры имели боковые кольца, прикрепленные к эфесу, тем самым увеличивая гарду до 35см в ширину. Вдоль клинка, приблизительно в 10-20см от конца гарды, были расположены «парирующие крюки» (parierhaken) оформленные как выступы или гребни, действующие как гарда для пяты клинка, препятствующие скольжению другого оружия вниз по клинку цвайхандера.

Согласно поздним средневековым отчетам, раньше, большинство типов цвайхандеров использовались для «проламывания» формирований пикейщиков, сначала разбивая пики и затем поражая непосредственно пикейщиков.

Некоторые ученые предполагают, что это – современная легенда, и что цвайхандер главным образом использовался для показательного фехтования. Но, по крайней мере, как легенда, понятие «цвайхандер» появляется в крайней мере 17 веке, если не в конце 16 века. Причудливое описание цвайхандера, используемого против алебарды в боевых линиях появляется в польской хронике, датированной 1597 годом.

Солдаты обучались использованию цвайхандера (название Meister des langen Schwertes было предоставило братством Marx), получая двойную оплату, по сравнению с обычным пехотинцем, и были названы Doppelsoldner («двойные наемники»). Эти ландскнехты часто использовались как охранники артиллерийских батарей.

Не лишним будет добавить, что цвайхандер – не смотря на некоторую “экзотичность” – ухитрился пережить в Европе все прочие типы мечей.

«Спадон» и «цвайхандер» похожи, как братья близнецы. Сыны одной эпохи, когда пехота стала главенствовать на поле боя.

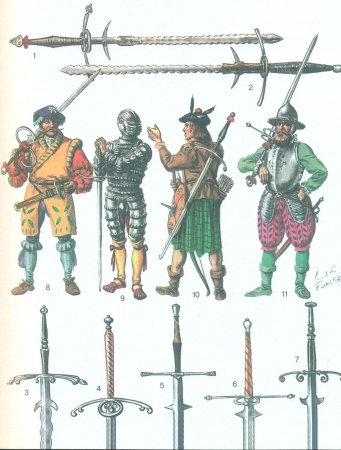

х1. Эспадон второй половины XVI в. Два крюка спереди эфеса предназначены для того, чтобы «укорачивать» гарду в некоторые моменты боя, тормозить рубящие удары и увеличивать силу прямых ударов. Волнистое лезвие было призвано причинять наиболее серьезные ранения.

2. Эспадон, конец XVI в.

3. Вторая половина XV в.

6. Середина XVI в. Это итальянский ospadone a due таги» (двуручный эспадон).

7. Середина XVI в.

8. 1520 г. Можно заметить гарду в виде буквы «S».

9. Солдат в полном доспехе, 1520 г.

10. Шотландец, XVI в., с клейморой (claymore или claid-heamth). Двуручный меч обычно носился за спиной.

11. Солдат «на двойном жаловании», 1580 г.: ветераны, сражавшиеся в первом ряду и более или менее закованные в кирасы, получали двойное жалование, откуда их название odouble-soldeso.

Современники часто говорили о том, какую опасность представляли собой «мастера меча», которые одним взмахом оружия обращали врагов в бегство. Но они, очевидно, вмешивались только в особых случаях и составляли ничтожный процент среди других пехотинцев. На рисунке Ганса Гольбейна-младшего нам показан один «мастер меча» среди примерно тридцати пикинеров и солдат с алебардами.

Безымянный воин, современной реконструкции:

Могу рассказать о практике обладания и применения двурчного меча. Мой двуручник весит около 3 кг, по своей конструкции он ближе всего к ранним образцам таких мечей (см. классификацию по Оакеншоту). Это довольно мощное оружие, по крайнемй мере выстоять в поединке против опытного бойца с таким мечом, имея полуторный или одноручный клинок, очень трудно – он легко продавливает любые блоки. На колющем ударе он вполне способен пробить корпусную защиту типа бригантины или вскрыть сочленение лат, а шлем из стали толщиной два миллиметра (что толще известных подлинных боевых средневековых шлемов) некисло деформирует, про кольчугу я вообще молчу, она в данном случае вообще не защитит – вместо порубленного получится изрядно изжеванный противник. По практике применения в массовом бою – как правило, это оружие застрельщиков, оружие второго ряда, либо может применяться для вскрытия вражеского построения в сочетании с алебардирами, ибо эффективен и на более коротких дистанциях, чем алебарда. В совсем тесной схватке может использоваться как рычаг для проведения борцовских приемов и для нанесения очень трвматичных ударов перекрестьем и навершием – при этом он удерживется на манер шеста.Один латник, вооруженный двуручником, вполне может противостоять 2-3 алебардирам, если тех не поддерживают щитоносцы, против которых двуручный меч практически бесполезен.

И на последок, рубящие свойства меча:

Весь цикл истории меча:

1. История меча часть 1: гладиус и спата: https://cont.ws/post/289106

2. История меча, часть 2: Время варваров: https://cont.ws/post/289787

3. История меча, часть 3: Каролингский удар(1): https://cont.ws/post/290751

4.История меча часть 3: каролингский удар (2), мечи на Руси и не только: https://cont.ws/post/291197

5.История меча часть 4.1: романский меч https://cont.ws/post/291197

6.История меча часть 4.2: романский меч — технология и ношение: https://cont.ws/post/293850

7.История меча часть 4.3: романский меч на Руси: https://cont.ws/post/294971

8.История меча часть 5: одноручный готический меч: https://cont.ws/post/295729

9.История меча част 6: меч войны в Европе и на Руси: https://cont.ws/post/295730

10. История меча часть7: полуторный меч: https://cont.ws/post/298280

11.История меча част 8.1 Двуручные мечи: Шотландский меч клеймор, разрубающий врага: https://cont.ws/post/304291

История холодного оружия: Пламенеющий меч, пламенеющий кинжал и другие: https://cont.ws/post/298880

Предыстория статей, спор: Является ли катана мечом или саблей.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

После того, как мы обсудили распространённые заблуждения и вопросы по средневековому оружию и броне давайте узнаем что нибудь более близкое к реальности.

Вокруг двуручных мечей эпохи Средневековья, благодаря стараниям массовой культуры, всегда вьются самые невероятные слухи. Посмотрите любую арт-картинку рыцаря или голливудский фильм про те времена. У всех главных героев огромный меч, доходящий им чуть ли не до груди. Одни наделяют оружие пудовым весом, другие — невероятными габаритами и возможностью разрубить рыцаря напополам, а третьи и вовсе утверждают, что мечи таких размеров не могли существовать в качестве боевого оружия.

Под катом вы сможете прочитать о самых популярных видах двуручных мечей.

Клеймор (claymore, клэймор, клеймора, от галльского claidheamh-mòr — «большой меч») — двуручный меч, получивший большое распространение среди шотландских горцев начиная с конца XIV века. Будучи основным оружием пехотинцев, клеймор активно использовался в стычках между племенами или пограничных сражениях с англичанами.

Клеймор — самый малогабаритный среди всех своих собратьев. Это, впрочем, не означает, что оружие небольшое: средняя длина клинка составляет 105−110 см, а вместе с рукоятью меч доходил до 150 см. Его отличительной особенностью был характерный изгиб дужек крестовины — вниз, в сторону кончика клинка. Такая конструкция позволяла эффективно захватывать и буквально выдергивать из рук противника любое длинное оружие. К тому же, украшение рогов дужки — пробив в форме стилизованного четырехлистного клевера — стал отличительным знаком, по которому каждый легко узнавал оружие.

По соотношению размера и эффективности клеймор был, пожалуй, самым лучшим вариантом среди всех двуручных мечей. Он не был специализирован, а потому довольно эффективно использовался в любой боевой ситуации.

Цвайхандер (нем. Zweihänder или Bidenhänder/Bihänder, «двуручный меч») — оружие особого подразделения ландскнехтов, состоящих на двойном жаловании (доппельсолднеров). Если клеймор — самый скромный меч, то цвайхандер и в самом деле отличался внушительными размерами и в редких случаях доходил до двух метров в длину, включая рукоять. Помимо этого, он был примечателен двойной гардой, где специальные «кабаньи клыки» отделяли незаточенную часть клинка (рикассо) от заточенной.

Такой меч был оружием весьма узкого применения. Техника ведения боя была довольно опасной: владелец цвайхандера выступал в первых рядах, отталкивая как рычагом (а то и вовсе перерубая) древка вражеских пик и копий. Для владения этим монстром требовались не только недюжинная сила и отвага, но и значительное мастерство фехтовальщика, так что двойное жалование наемники получали не за красивые глаза. Техника боя двуручными мечами мало похожа на привычное клинковое фехтование: такой меч куда проще сравнить с бердышом. Разумеется, ножен у цвайхандера не было — его носили на плече как весло или копье.

Фламберг («пламенеющий меч») — это естественная эволюция обычного прямого меча. Искривление клинка позволяло увеличить поражающую способность оружия, однако в случае с большими мечами лезвие выходило чересчур массивным, хрупким и все еще не могло пробить качественный доспех. Кроме того, западно-европейская школа фехтования предполагает использовать меч в основном как колющее оружие, а стало быть, искривленные клинки для нее не годились.

К XIV-XVI векам достижения металлургии привели к тому, что рубящий меч и вовсе стал практически бесполезен на поле боя — он попросту не мог пробить броню из закаленной стали с одного-двух ударов, что играло критическую роль в массовых сражениях. Оружейники начали активно искать выход из сложившейся ситуации, пока наконец не пришли к концепции волнового клинка, имеющего ряд последовательных противофазных изгибов. Такие мечи были сложны в изготовлении и отличались дороговизной, однако эффективность меча была неоспорима. За счет существенного уменьшения площади поражающей поверхности, при контакте с мишенью разрушительный эффект многократно усиливался. Кроме того, клинок действовал по принципу пилы, рассекая пораженную поверхность.

Раны, нанесенные фламбергом, очень долго не заживали. Некоторые полководцы приговаривали пленных мечников к смерти исключительно за ношение подобного оружия. Католическая церковь тоже проклинала такие мечи и клеймила их как негуманное оружие.

Эспадон (фр. espadon от исп. espada — меч) является классическим типом двуручного меча с четырехгранным поперечным сечением клинка. Его длина достигала 1,8 метра, а гарда состояла из двух массивных дужек. Центр тяжести у оружия часто смещался к острию — это увеличивало пробивную способность меча.

В бою такое оружие использовали уникальные воины, обычно не имевшие другой специализации. Их задача заключалась в том, чтобы, размахивая огромными клинками, развалить вражеский боевой строй, опрокинуть первые ряды противника и проложить дорогу остальному войску. Иногда эти мечи использовались в сражении с конницей — из-за размеров и массы клинка оружие позволяло весьма эффективно рубить ноги коням и рассекать доспехи тяжелой пехоты.

Чаще всего вес боевого оружия колебался от 3 до 5 кг, а более тяжелые экземпляры были наградными или церемониальными. Иногда утяжеленные реплики боевых клинков использовали в тренировочных целях.

Эсток (фр. estoc) — это двуручное колющее оружие, предназначенное для пробивания рыцарских лат. Длинный (до 1,3 метра) четырехгранный клинок обычно обладал ребром жесткости. Если предыдущие мечи употреблялись как средство контрмер против кавалерии, то эсток напротив был оружием всадника. Всадники носили его с правой стороны от седла, чтобы в случае потери пики иметь дополнительное средство самозащиты. В конном бою меч удерживался одной рукой, и удар наносился за счет скорости и массы коня. В пешей стычке воин брал его в две руки, компенсируя недостаток массы собственной силой. Некоторые образцы XVI века имеют сложную гарду, как у шпаги, однако чаще всего необходимости в ней не было.

А давайте теперь посмотрим на самый большой боевой Двуручный меч.

Предположительно этот меч принадлежал повстанцу и пирату Пьер Герлофс Дониа известному как “Большой Пьер”, который, согласно легендам мог срубить им сразу несколько голов, также он гнуть монеты, используя свой большой палец, указательный и средний палец.

Согласно легенде, этот меч был доведен до Фрисландии немецкими Ландскнехтами использовался как знамя (не был боевым) захваченный Пьером этот меч стал использоваться как боевой

Пьер Герлофс Дониа (Pier Gerlofs Donia, з.-фриз. Grutte Pier, приблизительно 1480, Кимсверд — 18 октября 1520, Снек) — фризский пират и борец за независимость. Потомок прославленного фризского вождя Харинга Харинксмы (Haring Harinxma, 1323–1404).

Сын Герлофа Пьерса Дониа (Pier Gerlofs Donia) и фризской дворянки Фокель Сибрантс Бонья (Fokel Sybrants Bonga). Был женат на Ринтце Сиртсема (Rintsje или Rintze Syrtsema), имел от неё сына Герлофа и дочь Воббель (Wobbel, 1510 г.р.).

29 января 1515 года его двор был разрушен и сожжен солдатами из Черной банды, ландскнехтами саксонского герцога Георга Бородатого, а Ринтце изнасиловали и убили. Ненависть к убийцам своей жены побудила Пьера принять участие в Гельдернской войне против могущественных Габсбургов, на стороне гельдернского герцога Карла II (1492-1538) из династии Эгмонтов. Он заключил договор с герцогством Гельдерн и сделался пиратом.

Корабли его флотилии «Arumer Zwarte Hoop» господствовали на Зёйдерзее, нанося огромный урон голландскому и бургундскому судоходству. После захвата 28 голландских кораблей, Пьер Герлофс Дониа (Grutte Pier) торжественно объявил себя «королём Фризии» и взял курс на освобождение и объединение родной страны. Однако, после того, как он заметил, что герцог Гельдерна не намерен поддерживать его в войне за независимость, Пьер расторг союзный договор и в 1519 году подал в отставку. 18 октября 1520 г. он скончался в Гроотзанде – предместье фризского города Снеека. Похоронен с северной стороны Большой церкви Снеека (постр. в XV в.)

Тут надо сделать замечание что вес 6,6 аномальный для боевого двуручного меча. Значительная их количество своим весом варьирует в районе 3-4 кг.

masterok

masterok