Оборона Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 гг.

День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне

9 сентября Россия вспоминает своих воинов, погибших во время Крымской войны 1853-1856 гг., в том числе при обороне Севастополя. В Крымской войне нашей стране пришлось противостоять коалиции иностранных государств. Несмотря на общие итоги войны, русские воины проявляли чудеса мужества, совершали подвиги, поражавшие иностранных военных.

Крымская война и оборона Севастополя

Рост российского влияния на Кавказе и Балканском полуострове в середине XIX века вызвал резко негативную реакцию со стороны ключевых западноевропейских держав – Англии и Франции. Они сыграли основную роль в подталкивании Османской империи к началу войны против России, а затем и сами вступили в войну на стороне Порты. К коалиции Англии, Франции и Османской Турции примкнуло и Сардинское королевство – ядро будущей Италии.

Строго говоря, война разворачивалась практически по всем рубежам империи – боевые действия шли на Кавказе, на Дунае, на Черном, Азовском, Балтийском и даже Белом и Баренцевом морях, на Камчатке. Но основные события Крымской войны развернулись в 1854 году в Северном Причерноморье, точнее – на Крымском полуострове, почему война и получила свое название.

Противники России ставили своей целью ослабление ее позиций в Черноморском регионе, в том числе уничтожение базы Черноморского флота в Севастополе. Именно Севастополь стал главной целью вражеских атак. Вслед за морскими сражениями в Крыму высадились войска неприятеля- турецкие, французские, английские и сардинские подразделения. 13 (25) сентября 1854 года началась осада Севастополя. Она продолжалась целый год.

Именно беспрецедентное мужество защитников этой русской крепости впоследствии позволило называть Севастополь городом русской славы. Во время обороны Севастополя погибли русские адмиралы, множество офицеров, матросов и солдат и гражданские люди, вносившие свой посильный вклад в защиту города от неприятеля.

В тяжелейших условиях, под ударами противника защитники Севастополя держались, не желали сдаваться. О мужестве героических защитников русской крепости с восхищением вспоминали затем даже неприятельские офицеры.

Отступать нам некуда, сзади нас море

Эти слова принадлежат вице-адмиралу Владимиру Алексеевичу Корнилову – начальнику штаба Черноморского флота, который фактически возглавил оборону Севастополя в первые дни осады. Двадцатилетним мичманом Корнилов принял участие в своей первой русско-турецкой войне, командуя в 1827 году тремя орудиями нижнего дека на линейном корабле «Азов».

Дальнейшие 27 лет службы русского морского офицера проходили на самых разных кораблях: Корнилов командовал корветом «Орест», линейным кораблем «Двенадцать Апостолов», был начальником штаба эскадры у адмирала Михаила Петровича Лазарева, а в 1850 году был утвержден начальником штаба Черноморского флота при командующем флотом адмирале Лазареве. После смерти Лазарева контр-адмирал Корнилов фактически осуществлял командование Черноморским флотом и в 1852 году был произведен в вице-адмиралы.

Дальнейшие 27 лет службы русского морского офицера проходили на самых разных кораблях: Корнилов командовал корветом «Орест», линейным кораблем «Двенадцать Апостолов», был начальником штаба эскадры у адмирала Михаила Петровича Лазарева, а в 1850 году был утвержден начальником штаба Черноморского флота при командующем флотом адмирале Лазареве. После смерти Лазарева контр-адмирал Корнилов фактически осуществлял командование Черноморским флотом и в 1852 году был произведен в вице-адмиралы.

5 октября 1854 года во время первой бомбардировки города англо-французскими войсками вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов был смертельно ранен. Он ушел из жизни в возрасте 48 лет и был похоронен в склепе в севастопольском соборе Святого Владимира, вместе со своим бывшим командиром Михаилом Петровичем Лазаревым.

Корнилов стал первым русским адмиралом, военачальником столь высокого ранга, погибшим при обороне Севастополя. Осада города русской славы унесла жизни и других флотоводцев.

Малахов курган, на котором погиб вице-адмирал Корнилов, был включен в 4-ю дистанцию оборонительной линии. Начальником дистанции еще в 1854 году был назначен контр-адмирал Владимир Иванович Истомин, до этого командовавший линейным кораблем «Париж» в чине капитана 1-го ранга и за мужество уже во время Крымской войны получивший чин контр-адмирала.

После трагической гибели вице-адмирала Корнилова контр-адмирал Истомин практически не покидал Малахов курган. Он буквально жил обороной Севастополя – и в переносном, и в прямом смысле. Жилищем контр-адмиралу служила оборонительная башня. 7 марта 1855 года 45-летний Владимир Иванович Истомин погиб – вражеское ядро оторвало голову прославленному флотоводцу, когда он возвращался на Малахов курган с Камчатского люнета.

Адмирал Павел Степанович Нахимов был назначен военным комендантом Севастопольского порта и временным губернатором города. Фактически под его началом оказались все защитники Севастополя.

Подчиненные просили Павла Степановича беречь себя, но 53-летний адмирал отличался большим личным мужеством и пренебрегал опасностями. 28 июня (10 июля) 1855 года Павел Степанович Нахимов во время объезда укреплений на Малаховом кургане был смертельно ранен в голову.

Подчиненные просили Павла Степановича беречь себя, но 53-летний адмирал отличался большим личным мужеством и пренебрегал опасностями. 28 июня (10 июля) 1855 года Павел Степанович Нахимов во время объезда укреплений на Малаховом кургане был смертельно ранен в голову.

В память о замечательном флотоводце уже в советское время были открыты нахимовские военно-морские училища – флотский аналог суворовских военных училищ. Нахимовские училища сначала действовали в Ленинграде, Тбилиси и Риге, однако Рижское и Тбилисское нахимовские училища были закрыты еще в начале 1950-х годов и с тех пор единственным нахимовским училищем остается Ленинградское (ныне – Санкт-Петербургское) нахимовское военно-морское училище в северной столице.

Нахимов, Корнилов, Истомин – эти имена русских адмиралов золотыми буквами вписаны в историю военно-морского флота и нашей страны. Несмотря на высокие чины и большие должности, эти люди были настоящими патриотами России, во время осады Севастополя ежедневно рисковали своими жизнями, стараясь подбодрить рядовых защитников крепости, вдохновить их на подвиги.

Фамилии Нахимова, Корнилова, Истомина – символы русского мужества в годы Крымской войны. Куда меньше известны фамилии других погибших высших и старших офицеров, но отсутствие известности ничуть не умаляет их мужества. Например, генерал-лейтенант Федор Иванович Соймонов командовал 10-й пехотной дивизией. В этом качестве он возглавил одну из колонн русской армии при атаке английских лагерей в Инкермане, но был убит вражеским огнем в самом начале сражения.

4 августа 1855 года во время атаки на Федюхины горы погиб генерал от кавалерии Николай Андреевич Реад – командир 3-го пехотного корпуса и генерал-адъютант. Реад был одним из старейших генералов, участником Отечественной войны 1812 года.

Тогда, за 43 года до своей гибели, молодой гусарский офицер дошел в составе своего полка до Парижа, получил чин подполковника в 20 лет за особое мужество, проявленное в боях при Тарутине и под Красным, штурмовал Дрезден, получил орден Св. Георгия 4-й степени за взятие Парижа.

Бесстрашному военачальнику оторвало голову гранатой, его обезглавленное тело досталось неприятелю. Генерала Реада высоко ценил император Николай I, он входил в императорскую свиту, но, несмотря на близость к августейшей особе, генерал отличался большой личной храбростью и никогда не гнушался лично участвовать в атаках. Он и погиб в возрасте 63 лет, хотя спокойно мог и не участвовать уже в боях в силу своего возраста.

Полковник Николай Константинович Зацепин был не только старшим офицером русской армии, но и талантливым художником. Выпускник офицерских классов, впоследствии преобразованных в Николаевскую инженерную академию, Николай Зацепин служил в армии с 1837 года. Во время Крымской войны он командовал 3-м саперным батальоном. В ночь с 10 на 11 мая 1855 года полковник Зацепин был убит во время оборонительных ночных работ перед 6-м бастионом. На память об офицере остались его замечательные картины, которыми и сейчас восхищаются уже современные поколения ценителей живописи.

Талантливым музыкантом был майор Эраст Агеевич Абаза. Его имя открывает список погибших офицеров Житомирского полка, высеченный на стене мемориального храма Святого Николая в Севастополе. Абаза командовал пехотным батальоном, который разместили на Кладбищенской высоте. Он умер от смертельного ранения в ту же самую ночь с 10 на 11 мая 1855 года, когда погиб и полковник Зацепин.

Матрос Шевченко и другие

Но, несмотря на беззаветное мужество адмиралов и генералов, полковников и капитанов русской армии и флота, основные потери нес простой народ – солдаты, унтер-офицеры, матросы. И тогда, в годы Крымской войны, простые русские парни и мужики проявляли чудеса мужества. Например, матрос Игнатий Шевченко погиб в ночь на 20 января 1855 года. Отряд из 250 человек предпринял вылазку на французские траншеи в районе Зеленой горки. В результате атаки были выбиты силы противника.

Командовавший отрядом лейтенант Бирилев не заметил, как оказался на прицеле нескольких вражеских солдат. Но когда грянули выстрелы, матрос Шевченко, не раздумывая, бросился вперед и закрыл своим телом командира. К сожалению, о герое неизвестно почти ничего – даже дата его рождения, не говоря уже о подробностях довоенной биографии. А сколько таких героев остались безымянными, чьи имена никто не знает до сих пор?

— воскликнул унтер-офицер Петр Иванович Щербина, бившийся до последнего с турецкими солдатами под Башкадыкларом. Щербина воевал на Кавказе, двадцать лет из своих 42 лет жизни прослужив в саперном батальоне и дослужившись до унтер-офицерского чина.

Были, конечно, и те, кому посчастливилось выжить. Знаменитый Петр Кошка служил с 1849 года в Севастополе — матросом 30-го флотского экипажа Черноморского флота. Он стал «охотником», то есть разведчиком, участвовал во множестве вылазок на вражеские позиции. Всероссийскую известность Петр Кошка получил еще во время обороны Севастополя, стал Георгиевским кавалером.

Несмотря на то, что Петр Кошка никогда не жалел себя и был много раз ранен, он вернулся с войны живым. Какое-то время Петр служил на флоте, затем был демобилизован, вернулся в родное село Ометинцы Подольской губернии, где поступил на службу в лесную стражу. Уцелевший в Крымской войне Петр Кошка закончил свой жизненный путь как настоящий герой – он спасал двух девочек, провалившихся под лед, после чего заболел и скончался в возрасте 54 лет.

Несмотря на то, что Петр Кошка никогда не жалел себя и был много раз ранен, он вернулся с войны живым. Какое-то время Петр служил на флоте, затем был демобилизован, вернулся в родное село Ометинцы Подольской губернии, где поступил на службу в лесную стражу. Уцелевший в Крымской войне Петр Кошка закончил свой жизненный путь как настоящий герой – он спасал двух девочек, провалившихся под лед, после чего заболел и скончался в возрасте 54 лет.

Широкую известность получила Даша Севастопольская – Дарья Лаврентьевна Михайлова, одна из первых русских сестер милосердия. Совсем молодой 18-19-летней девушкой она участвовала в обороне Севастополя. Ее отец, матрос Лаврентий Михайлов, погиб во время Синопского сражения в 1853 году. Даша одной из первых жительниц Севастополя пришла на оборонительные позиции и стала оказывать первую помощь раненым защитникам города.

Подвиги русских воинов и простых мирных людей в годы Крымской войны навсегда остались в народной памяти. Тогда, 165 лет назад, погибавшие за Севастополь воины и представить себе не могли, что спустя полтора столетия даже в России найдутся те люди, кто будет отрицать принадлежность Крымского полуострова и легендарного Севастополя государству российскому. Такие даты, как День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов, призваны напоминать нам о тех жертвах, которые Россия заплатила за Крым, за Севастополь, за выход к Черному морю.

Заметили ош Ы бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Оборона Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 гг.

Российская империя: стремилась к пересмотру режима черноморских проливов; усилению влияния на Балканском полуострове.

Османская империя: желала подавления национально-освободительного движения на Балканах; возвращения Крыма и черноморского побережья Кавказа.

Англия, Франция:надеялисьподорвать международный авторитет России, ослабить ее позиции на Ближнем Востоке; отторгнуть от России территории Польши, Крыма, Кавказа, Финляндии; укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, используя ее как рынок сбыта.

Эти факторы привели к появлению у русского императора Николая I в начале 1850-х годов мыслей по отделению балканских владений Османской империи, населённых православными народами, чему противились Великобритания и Австрия. Великобритания, кроме того, стремилась к вытеснению России с черноморского побережья Кавказа и из Закавказья. Император Франции Наполеон III, хотя и не разделял планов англичан по ослаблению России, считая их чрезмерными, поддержал войну с Россией как реванш за 1812 год и как средство укрепления личной власти.

У России с Францией произошел дипломатический конфликт по вопросу контроля над церковью Рождества Христова в Вифлееме, Россия, с целью оказать давление на Турцию, оккупировала Молдавию и Валахию, находившихся под протекторатом России по условиям Адрианопольского мирного договора. Отказ русского императора Николая I вывести войска привел к объявлению 4 октября 1853 года Турцией, а за ней Великобританией и Францией, войны России.

Ход военных действий

Октября 1853г. – Николай I подписал Манифест о начале войны с Турцией.

Первый этап войны (ноябрь 1853 – апрель 1854) – это русско-турецкие военные действия.

Николай I занял непримиримую позицию, надеясь на мощь армии и поддержку некоторых европейских государств (Англии, Австрии и др.).Устарела и артиллерия. Флот России был по преимуществу парусным, тогда как в военно-морских силах Европы преобладали суда с паровыми двигателями. Русская армия могла успешно бороться с подобной по состоянию турецкой, но противостоять объединенным силам Европы не имела возможности.

Русско-турецкая война велась с переменным успехом с ноября 1853 по апрель 1854 г. Основное событие первого этапа – Синопское сражение (ноябрь 1853 г.). Адмирал П.С. Нахимов разгромил турецкий флот в Синопской бухте и подавил береговые батареи.

В результате Синопского сражения русским Черноморским флотом под командованием адмирала Нахимова была разгромлена турецкая эскадра. Турецкий флот был разгромлен в течение нескольких часов.

Это активизировало Англию и Францию. Они объявили войну России. Англо-французская эскадра появилась в Балтийском море, атаковала Кронштадт и Свеаборг.

Второйэтап войны(апрель 1854 – февраль 1856) – англо-французская интервенция в Крым, появление военных кораблей Западных держав на Балтийском и Белом морях и на Камчатке. Главной целью объединенного англо-французского командования был захват Крыма и Севастополя – военно-морской базы России.2 сентября 1854 г.союзники начали высадкуэкспедиционного корпуса в районе Евпатории. Сражение на р. Альма в сентябре 1854 г. русские войска проиграли. По приказу командующего А.С. Меншикова они прошли через Севастополь и отошли к Бахчисараю. Одновременно гарнизон Севастополя, подкрепленный матросами черноморского флота, вел активную подготовку к обороне. Ее возглавили В.А. Корнилов и П.С. Нахимов.

После сражения на р. Альма противник осадил Севастополь. Севастополь был первоклассной военно-морской базой, неприступной с моря. Русский флот не мог противостоять неприятельскому, поэтому часть кораблей затопили перед входом в Севастопольскую бухту, что ещё больше укрепило город с моря.

Оборона под руководством адмиралов Корнилова В.А., Нахимова П.С. и Истомина В.И. продолжалась 349 дней силами 30-тысячного гарнизона и флотскими экипажами. За этот период город был подвергнут пяти массированным бомбардировкам, в результате чего была практически уничтожена часть города – Корабельная сторона.

5 октября 1854 г. началась первая бомбардировка города. В ней приняли участие армия и военно-морской флот. Артиллерийская дуэль продолжалась пять часов. Несмотря на огромное превосходство в артиллерии, союзный флот получил сильные повреждения и был вынужден отступить. После этого союзники отказались от использования флота в бомбардировках города. Защитники города могли праздновать очень важную не только военную, но и моральную победу. Их радость омрачала гибель во время обстрела вице-адмирала Корнилова.Оборону города возглавил Нахимов, который за отличие в обороне Севастополя был произведен 27 марта 1855 г. в адмиралы.Ф. Рубо. В июле 1855 г. был смертельно ранен адмирал Нахимов. Попытки же русской армии под командованием князя Меншикова А.С. оттянуть на себя силы осаждающих окончились неудачей (сражение под Инкерманом, Евпаторией и Черной Речкой). Вокруг города постепенно сжималось кольцо противника. Русские войска вынуждены были оставить город. Наступлениепротивника на этом закончилось. Последующие военные действия в Крыму, а также в других районах страны для союзников решающего значения не имели. Несколько лучше обстояли дела на Кавказе, где русские войска не только остановили турецкое наступление, но и заняли крепость Карс. 27 августа 1855 г. французские войска штурмом овладели южной частью города и захватили господствующую над городом высоту – Малахов курган.

Потеря Малахова кургана решила участь Севастополя. Вечером 27 августа 1855 г. по приказу генерала М.Д. Горчакова севастопольцы покинули южную часть города и перешли по мосту в северную. Бои за Севастополь завершились.

Военные действия на Кавказе

Турция вторглась в Закавказье, но потерпела крупное поражение, после чего русские войска стали действовать на ее территории. В ноябре 1855 г. пала турецкая крепость Каре.

Крайнее истощение сил союзников в Крыму и русские успехи на Кавказе привели к прекращению военных действий. Начались переговоры сторон.

В конце марта 1856 г. был подписан Парижский мирный трактат, по условиям которого Черное море объявлялось нейтральным, запрет иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы и крепости. Аналогичные требования были выставлены и Турции. Кроме этого, Россия лишалась устья Дуная и южной части Бессарабии, должна была вернуть крепость Карс. Поражение в Крымской войне оказало значительное влияние на расстановку международных сил и на внутреннее положение России.

Герои Крымской войны

Корнилов Владимир Алексеевич

(1806 — 17 октября 1854, Севастополь), российский вице-адмирал. С 1849 начальник штаба, с 1851 г. фактически командующий Черноморским флотом. В Крымскую войну один из руководителей героической обороны Севастополя.

5 октября противник предпринял первую массированную бомбардировку города с суши и моря. В этот день при объезде оборонительных порядков В.А. Корнилов был смертельно ранен в голову на Малаховом кургане. «Отстаивайте же Севастополь», – были его последние слова.

Павел Степанович Нахимов

В начале ноября Нахимов узнал, что турецкая эскадра под командованием Осман-паши, направившись к берегам Кавказа, вышла из Босфора и по случаю шторма зашла в Синопскую бухту. Не став дожидаться пароходофрегатов, которые вице-адмирал Корнилов вел в подкрепление русской эскадре, Нахимов решил атаковать противника, полагаясь, прежде всего, на боевые и моральные качества русских моряков.За победу Николай I удостоил Нахимова ордена святого Георгия 2-й степени.

Весной 1855 г. были героически отбиты второй и третий штурмы Севастополя. В марте Николай I пожаловал Нахимова за боевые отличия чином адмирала. В июле вражеская пуля поразила его в висок. Не приходя в сознание, Павел Степанович через два дня скончался.

Адмирал Нахимов был похоронен в Севастополе в соборе святого Владимира, рядом с могилами Лазарева, Корнилова и Истомина. При большом стечении народа его гроб несли адмиралы и генералы, по семнадцати в ряд стоял почетный караул от армейских батальонов и всех экипажей Черноморского флота, звучали дробь барабанов и торжественный молебен, прогремел пушечный салют. В гробу Павла Степановича осеняли два адмиральских флага и третий, бесценный – изодранный ядрами кормовой флаг линейного корабля «Императрица Мария», флагмана Синопской победы.

Причины поражения России

· Экономическая отсталость России;

· Политическая изоляция России;

· Отсутствие парового флота у России;

· Плохое снабжение армии;

· Отсутствие железных дорог.

Россиялишалась устья Дуная и южной части Бессарабии, должна была вернуть крепость Карс, а также лишилась права покровительствовать Сербии, Молдавии и Валахии.

История Российской империи

История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего (М. Сервантес)

Крымская война: Севастополь

Панорама “Оборона Севастополя”. Художник Ф.А. Рубо

Оборона Севастополя – самая трагическая и героическая страница Крымской войны 1853-1856 гг.

Оборона Севастополя

В 1854 г. вооруженные силы Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии) вторглись на Крымский полуостров. Город имел оборону только с моря. Когда 13 сентября началась осада города, батареи и укрепления создавались уже под огнем неприятеля, который имел преимущество как в оружии, так и в живой силе: 34 линейных корабля и 55 фрегатов (большинство из них паровые) блокировали русский флот (14 линейных парусных кораблей, 6 фрегатов и 6 пароходо-фрегатов). Численность десантных войск была 62 тыс. человек со 134 полевыми и 73 осадными орудиями. Они сосредоточились в бухте Севастополя и планировали завершить штурм города в течение недели. Но неприятель недооценил обороноспособность и героизм русских войск.

В.Е. Памфилов “Повозка с ранеными”. Этюд к панораме “Оборона Севастополя”

1 сентября 1854 г. был высажен десант возле Евпатории, и вражеские войска двинулись на Севастополь. Первое крупное сражение в Крымской войне состоялось 8 сентября 1854 г. на Альме (в устье реки Альма), где была размещена русская армия с целью остановить противника и не дать ему возможности захватить Севастополь сходу, т.к. город не был еще готов отразить нападение. Войска союзников насчитывали до 59 тыс. солдат, 132 орудия, а с моря осуществлял артиллерийскую поддержку флот.

Русская армия вела оборону под командованием генерал-адъютанта князя А.С. Меншикова, под его командованием было 35 тысяч солдат и 84 орудия. Союзники одержали бесспорную победу на Альме, теперь путь на Севастополь был открыт, но сражение приостановило их движение к Севастополю, это дало возможность подготовиться к осаде и избежать взятия оставленного без войск города штурмом. Это был обманный ход: союзники полагали, что они сражаются с авангардом русской армии, тогда как это было не так: «И в самом деле, кто бы мог поверить, что у русских для защиты Крыма, для сохранения Черноморского флота оставлена только горсть войска, когда привыкли считать нашу армию в миллион?»

Л. Джонс “Сражение на Альме”

Оборону Севастополя возглавили командующий Черноморским флотом адмирал В.А. Корнилов и вице-адмирал П. С. Нахимов. Чтобы преградить врагу прорыв в Севастопольскую гавань, были затоплены 5 линейных кораблей, морские орудия и экипажи вошли в число защитников города. Все фортификационные работы велись под руководством инженер-подполковника Тотлебена Э.И., ставшего с этого времени душой обороны. Стойкость и мужество русских солдат, матросов и жителей города потрясли весь мир.

Д.У. Кармайкл “Бомбардировка Севастополя”

Первая бомбардировка Севастополя 5 октября не принесла больших потерь, но был смертельно ранен В.А. Корнилов.

Малахов курган стал центром обороны. Второй штурм города начался 28 марта 1855 г., интервентам ценой очень больших потерь удалось потеснить наши позиции. Третий и четвертый штурм имели те же результаты, но 28 июня в перестрелке погиб П.С. Нахимов. Наполеон III дал приказ взять крепость, не считаясь с потерями. Но пятая атака снова оказалась неудачной, и союзники начали готовиться к решающему штурму. 27 августа начался шестой, последний штурм Севастополя. В наступлении приняли участие 8 французских, 5 английских дивизий и 1 сардинская бригада, 60 тыс. бойцов против 40 тысяч наших, но большинство из них стояли на задней линии обороны. Сражение проходило с переменным успехом. Французы захватили и удерживали Малахов курган. На всех других пунктах обороны совершались чудеса храбрости, русские отбили нападение, но дальнейшая оборона Севастополя уже не имела смысла, держаться при подобных обстоятельствах не было возможности. Князь Горчаков дал приказ оставить Севастополь, в течение ночи он перевёл войска на северную сторону. Город зажгли, пороховые погреба взорвали, военные суда в бухте затопили. Союзники не решились преследовать русских, считая, что город заминирован. Только 30 августа они вступили в развалины Севастополя.

Осада Севастополя длилась 11 месяцев; за это время союзники потеряли около 70 тыс. человек, не считая умерших от болезней; русские — около 83,5 тыс.

Но со взятием Севастополя русские не прекратили неравную борьбу: 115 тыс. человек расположилась вдоль северного берега большой бухты; союзные войска численностью более 150 тыс. одной пехоты заняли позиции от Байдарской долины к Чоргуну, по реке Чёрной и по южному берегу большой бухты. Наступившее военное затишье прерывалось только диверсиями интервентов.

Героическая оборона Севастополя стала известна далеко за пределами России и оказала влияние на ход мирных переговоров: интервенты вынуждены были согласиться на мирные переговоры совсем не на тех условиях, на которые они рассчитывали в начале войны.

Севастопольская оборона дала опыт войны совместными силами армии и флота. Она отражена в панораме Ф.А. Рубо «Оборона Севастополя», которая находится в Севастополе в специальном здании.

Герои Севастопольской обороны

Владимир Иванович Истомин (1809-1855)

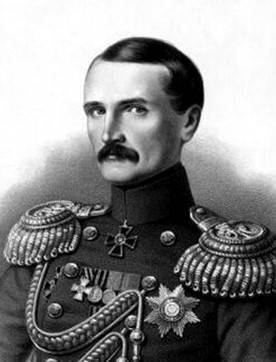

В.И. Истомин. Портрет неизвестного художника

Родился в дворянской семье в Псковской губернии. В 1827 г. окончил Морской кадетский корпус в звании гардемарина. В этом же году участвовал в Наваринском сражении и был награжден Знаком Отличия Военного ордена Святого Георгия и произведён в мичманы. Позже получал многочисленные награды, участвовал в походах и совместных операциях армии и флота. Командуя кораблем «Париж», отличился в Синопской битве и был произведен в контр-адмиралы. П.С. Нахимов особо отмечал действия корабля «Париж» в этом бою и писал: «Нельзя было довольно налюбоваться прекрасными и хладнокровно рассчитанными действиями корабля „Париж“».

Когда началась осада Севастополя, Истомин был назначен командиром 4-й оборонительной дистанции Малахова кургана, а затем начальником штаба при вице-адмирале В. А. Корнилове. 20 ноября 1854 г. Истомин был награждён орденом св. Георгия 3-й степени. Он был одним из самых храбрых и деятельных участников обороны Севастополя. После гибели Корнилова он ни на один день не покидал своих позиций, жил на Камчатском редуте, в землянке.

7 марта 1855 г., когда Истомин выходил из своей землянки, ему ядром оторвало голову. Истомин был погребён в севастопольском соборе Святого Владимира, в одном склепе с адмиралами М. П. Лазаревым, В. А. Корниловым, П. С. Нахимовым.

Владимир Алексеевич Корнилов (1806-1854)

К. Брюллов “Портрет В. Корнилова”

Родился в родовом имении Старицкого уезда Тверской губернии в семье иркутского губернатора. Окончил Морской кадетский корпус.

Мичманом на флагмане «Азов» отличился в Наваринском сражении. В начавшейся Крымской войне командовал Черноморским флотом. После высадки в Евпатории англо-французских войск и поражения на Альме, Корнилов получает приказ от главнокомандующего князя Меньшикова затопить корабли флота на рейде, чтобы использовать матросов для обороны Севастополя с суши, но отказался повиноваться приказу. Тогда Меньшиков отдает приказ отстранить Корнилова от командования флотом, на что Корнилов ответил: «Остановитесь! Это – самоубийство… то, к чему вы меня принуждаете… но чтобы я оставил Севастополь, окруженный неприятелем – невозможно! Я готов повиноваться вам».

Корнилов считается основоположником позиционной войны.

Во время первой бомбардировки Севастополя В.А. Корнилов геройски погиб на Малаховом кургане.

Павел Степанович Нахимов (1802-1855)

Родился в дворянской семье в Смоленской губернии, селе Городок Вяземского уезда. Окончил Морской кадетский корпус. Под командованием М.П. Лазарева совершил кругосветное путешествие на фрегате «Крейсер». Отличился в Наваринском сражении в 1827 г., участвовал во многих боях, имел много наград. В 1845 г. произведен в контр-адмиралы, командует бригадой кораблей.

Во время Крымской войны 1853—1856 гг.Нахимов в штормовую погоду обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе и разгромил их в Синопском сражении 18 ноября 1853 г., умело проведя операцию, за что был награжден Николаем I орденом Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Во время Севастопольской обороны после затопления флота защищал южную часть города, пользовался большим уважением солдат и матросов, которые называли его «отцом-благодетелем».

28 июня 1855 г. был смертельно ранен в голову пулей на Малаховом кургане и скончался через два дня.

Генерал-инженер Эдуард Иванович Тотлебен (1818-1884)

Э.И. Тотлебен. Портрет неизвестного художника

Из старого тюрингского рода, родился в России. Учился в Инженерном училище в С.-Петербурге, но не закончил курс из-за болезни сердца. Участвовал в нескольких экспедициях на Кавказе с командой саперов.

Во время Крымской войны участвовал в организации оборонительных работ, укрепил все подступы к городу сильной фронтальной и фланговой обороной пушечным и ружейным огнём. Работал беспрерывно днем и ночью. В короткое время создал сплошную оборонительную линию. Союзники не смогли взять Севастополь открытой атакой и 28 сентября начали осаду. 8 июня Тотлебен был ранен пулей в ногу навылет, но продолжал руководить оборонительными работами. Но состояние его здоровья ухудшилось, и он оставил Севастополь.

Матрос Петр Маркович Кошка (1828-1882)

Бюст матроса Петра Кошки

Родился на Украине, в селе Ометинцы Каменец-Подольской губернии семье крепостного крестьянина и за вольнодумство отдан помещицей в матросы.

Во дни Севастопольской обороны в числе других матросов Черноморского флота отправлен на берег. Отличался смелыми действиями, храбростью, находчивостью в бою, особенно отличился в разведке и при захвате пленных.

Его подвиги и образ запечатлены во многих художественных произведениях.

Однажды он c одним ножом взял в плен трех французских солдат, в другой раз под огнем врага вырыл возле траншеи неприятеля кощунственно закопанное по пояс в землю тело русского сапера и унес его на 3 бастион. В тело сапера попало 5 пуль. За этот подвиг он был награжден Знаком Отличия Военного ордена Святого Георгия.

Рассказывают, что Кошка утащил ночью прямо из французского котла варёную говяжью ногу, а в другой раз днем увел вражеского коня. Коня он продал, а деньги пожертвовал на памятник погибшему товарищу.

В одной из вылазок был ранен штыком в грудь.

В январе 1855 г. произведён в матросы 1-й статьи, а затем в квартирмейстеры.

После войны был на излечении, но затем был призван вновь, служил в Петербурге.

Скончался от горячки после того, как провалился под лед, спасая двух девочек.

Хирург Николай Иванович Пирогов (1818-1881)

Н.И. Пирогов. Гравюра Г. Грачева

Родился в Москве в семье военного казначея. Окончил медицинский факультет Московского университета. В возрасте 26 лет стал профессором. Возглавил кафедру хирургии в петербургской Медико-хирургической академии.

Во время Крымской войны был главным хирургом осажденного Севастополя. Он изобрел методику, в результате который ему удавалось избегать ампутации раненых конечностей. Впервые применил гипсовую повязку при лечении костных повреждений. В осажденном Севастополе организовал Крестовоздвиженскую общину медсестер для ухода за ранеными. Пирогов является основоположником военно-полевой хирургии. Впервые оперировал раненых с обезболиванием эфирным наркозом.

Уже после Крымской войны спас ногу Гарибальди. Но за критику отсталости русской армии и ее вооружения впал в немилость императора Александра II.

Даша Севастопольская (Дарья Лаврентьевна Михайлова) (1836-1892)

Родилась в семье матроса, недалеко от Казани. Ее отец погиб в Синопском сражении. Она осталась сиротой в 15 лет. Самостоятельно на свои средства купила повозку и оборудовала походный перевязочный пункт. Ее любили солдаты и матросы, они восхищались ее мужеством – Даша бывала на передовой и вывозила оттуда раненых.

За свой подвиг была награждена императором Николаем I золотой медалью с надписью «За усердие» на Владимирской ленте для ношения на груди и 500 рублей серебром. «По выходу ее в замужество Государь обещал пожаловать еще 1000 рублей серебром на обзаведение».

О дальнейшей ее судьбе сведения противоречивы, как и дата смерти.

Уроки Севастополя: какие выводы Россия сделала после Крымской войны 1853—1856 годов

Мировая закулиса

Поводом для войны стало столкновение интересов римско-католической и православной церквей. Обе претендовали на право распоряжаться христианскими святынями в районе Палестины, принадлежавшей тогда Османской империи.

Формально правами на христианские реликвии и церковь Рождества Христова в Вифлееме обладала православная церковь, но под нажимом французов Турция передала их католикам. Протесты и угрозы России были отвергнуты, и император Николай I принял решение проучить «больного человека» (так он назвал Турцию).

В октябре 1853 года русские войска вошли в Дунайские княжества — Молдавию и Валахию, находившиеся в то время в вассальном подчинении османам. Однако к тому моменту Франция и Англия создали военную коалицию и заверили Стамбул в поддержке в случае нападения России.

Реальные причины Крымской войны заключались в накопившихся политических противоречиях России, Англии, Франции, Австрии в районе Чёрного моря и Балканского полуострова.

На фоне ослабления Османской империи Петербург стремился обрести контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Западные державы прилагали усилия к сдерживанию геополитических амбиций России и потому оказывали туркам военную, материальную и политическую помощь.

Кроме того, экономические интересы Англии заключались в беспошлинной торговле, французский император Наполеон III был одержим идеей реванша за поражение от России в 1812 году, а Австрийская империя опасалась, что растущее влияние Петербурга на Балканах посеет среди подданных революционные настроения.

Как это было

Начальный период Крымской войны складывался для России относительно благоприятно. Русская армия, перейдя Дунай, смогла оттеснить турок от правого берега и осадить крепость Силистрию (май 1853 года). В Закавказье турецкое наступление было остановлено после победы императорских войск под Башкадыкларом 1 декабря 1853 года.

30 ноября 1853 года Османская империя потерпела сокрушительное поражение в Синопской бухте. Это было последнее крупное сражение парусных флотов. Руководил русскими судами будущий герой обороны Севастополя адмирал Павел Степанович Нахимов.

Видя скорое поражение Османской империи, в марте 1854 года в войну вступили Англия и Франция. Австрийская монархия, которую спас Николай I, подавив венгерское восстание в 1848—1849 годах, выдвинула России ультиматум — оставить освобождённые от турок Дунайские княжества.

22 апреля 1854 года англо-французский флот обстрелял из 350 орудий Одессу, но высадить десант союзникам не удалось. Однако уже в сентябре Англия и Франция смогли высадиться в Крыму и нанести поражение русским войскам у реки Альмы. 17 октября началась осада Севастополя — главной черноморской бухты российского флота.

Противникам России удалось провести грандиозную по тем временам высадку десанта. На 350 кораблях, которые отправились в Евпаторию, находились 30 тыс. французов, 22 тыс. англичан и 7 тыс. турок. Были выгружены 134 полевых и 72 осадных орудия. При этом крымская группировка войск Российской империи составляла 51 тыс. человек при 108 орудиях.

Историки возлагают вину за фатальные просчёты в руководстве войсками и неумелые действия по деблокаде Севастополя на морского министра, светлейшего князя Александра Меншикова. Несмотря на итоги Альминского сражения, он был назначен главнокомандующим сухопутными и морскими силами в Крыму.

К концу сентября 1854 года гарнизон Севастополя насчитывал около 18 тыс. человек. Большая часть защитников были моряками. За оборону города отвечали адмирал Павел Нахимов и вице-адмирал Владимир Корнилов. Чтобы не допустить прорыва эскадры противника в бухту, было решено затопить старые корабли, а их орудиями пополнить береговую артиллерию.

К началу 1855 года русская армия смогла достичь численного преимущества в Крыму, однако нерешительность Меншикова позволила противнику нарастить группировку войск. Зимой под Севастополем были размещены до 120 тыс. военнослужащих неприятеля.

Главные усилия англо-французских войск были направлены на взятие Малахова кургана — ключевого пункта оборонительной линии Севастополя. В результате массированных бомбардировок и постоянных атак русские войска несли большие потери. 8 сентября 1855 года курган был захвачен французами.

Крымская война закончилась подписанием 18 марта 1856 года Парижского мирного договора. Чёрное море объявлялось нейтральным в военном отношении, Россия должна была разрушить береговые укрепления и отказаться от права держать арсенал на побережье.

Россия сохранила в своём составе Крым, но лишилась устья Дуная, южной части Бессарабии, захваченной в этой войне крепости Карс и права на покровительство Сербии, Молдавии и Валахии.

Потери России в войне составили 134 800 человек, совокупные потери Великобритании, Франции и Турции — 162 800 человек, из них 117 400 — потери западной коалиции.

Разбор полётов

Причины поражения русской армии не давали покоя как современникам, так и историкам. Принято считать, что главным фактором, помимо неумелого командования Меншикова, стала отсталость социально-политического и экономического строя Российской империи по сравнению с западными странами.

Если в России преимущественно применялся ручной труд приписных крестьян на мануфактурах, то пережившие индустриальную революцию Англия и Франция использовали в производстве станки и вольнонаёмный труд рабочих.

Более совершенный экономический уклад позволил западной коалиции создать передовой военно-промышленный комплекс и эффективно обеспечивать войска в Крыму всем необходимым.

Россия отставала по показателям оснащённости войск ключевыми для того времени видами вооружений. Так, основная масса русской пехоты и кавалерии была вооружена гладкоствольными кремнёвыми и ударными ружьями.

В середине XIX века ружьё заряжалось в 12 приёмов. Это был сложный процесс, который требовал от пехотинца определённых навыков. Скорострельность ударных ружей достигала 1,5 выстрела в минуту, максимальная скорострельность кремнёвых ружей — 1 выстрел.

Наибольшая дальность стрельбы при удовлетворительной меткости для гладкоствольных ружей составляла 300 шагов, но наиболее смертоносная дистанция в бою равнялась 150—100 шагам. Дальность стрельбы нарезных ружей (штуцеров), которыми были вооружены англичане и французы, достигала 1200 шагов.

Нарезные ружья в российской армии имелись, но в незначительном количестве. К началу войны штуцерами были оснащены лишь 4% от общего числа пехотинцев (во французской армии — более 30%, в английской — более 50%). Стоит отметить и недостаточную стрелковую подготовку русских солдат (для учений выделялось 10 патронов в год на человека).

Кроме того, русскую армию подвела устаревшая тактика пехотного боя. Рассыпной строй англо-французской коалиции оказался эффективней сомкнутого строя русских. Командование русских войск во многом полагалось на преимущество в штыковой схватке. Но с появлением нарезного оружия и дальнобойной артиллерии прежнее значение штыкового боя было утрачено.

В Крымской войне у России было преимущество по совокупному количеству военнослужащих: русская армия численностью в 888 тыс. человек противостояла 97 тыс. англичан, 309 тыс. французов, 165 тыс. турок и 21 тыс. солдат Сардинии. Однако русские силы были сильно растянуты вдоль рубежей и поэтому осенью 1854 года не смогли остановить продвижение неприятеля в Крыму.

Тем не менее русские инженерные войска и артиллеристы были хорошо подготовлены к войне.

Английский военачальник Дэниел Лайсонс писал во время Крымской войны: «Если бы не их артиллерия, мы бы быстро очистили от них территорию, но в этой сфере они на голову выше».

Путь реформ

Главным недостатком императорской армии была устаревшая к середине XIX века система рекрутских наборов. С петровских времён крестьян забирали в солдаты на 25 лет. Такая система комплектования была тесно связана с сохранявшимся в стране крепостным правом и потеряла преимущество с бурным развитием в Европе капиталистических отношений.

Крымская война выявила огромные недостатки в армии и социально-экономическом строе. Поражение от западных держав стало катализатором дальнейших преобразований, проведённых Александром II. Писатель Александр Герцен отмечал, что неудача в войне «отвалила камень от гроба России».

С 1861 по 1881 год параллельно с важнейшими социально-экономическими преобразованиями военный министр Дмитрий Милютин провёл реформы, которые радикально изменили облик русской армии.

В 1864 году Россия была разделена на несколько военных округов, управление которыми осуществлялось местными органами, однако все они подчинялись военному министру. Это позволило избежать многих трудностей в управлении армией и сделать систему управления более организованной.

Ключевым событием военной реформы стал выпуск манифеста «О введении всеобщей воинской повинности» и Устава о воинской повинности 1 января 1874 года. Манифест провозглашал переход от рекрутского набора в армии к всеобщей повинности вне зависимости от сословия.

Служба в армии ограничивалась шестью годами для всего мужского населения старше 20 лет. Это позволило создать более обширную по социальному составу армию и сформировать необходимый на случай войны резерв. Кроме того, армия превратилась в потенциальный социальный лифт для представителей низших сословий, включая крестьян.

Милютин отменил практику телесных наказаний, ввёл состязательные военные суды и создал военную прокуратуру. Развитие промышленности помогло осуществить полноценное перевооружение современными образцами стрелкового оружия и военной техники.

«Репетиция будущих мировых войн»

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал Крымскую войну «репетицией будущих мировых войн». По его мнению, неудачный ход кампании в Крыму выявил многие недостатки в российской действительности, и руководство империи сделало абсолютно правильные выводы, создав новый фундамент для развития армии.

«Хочется отметить, что героическая оборона Севастополя и мужество его защитников не были напрасными. Потери англо-французской коалиции были столь велики, что дальнейшее ведение боевых действий могло стать невозможным в силу несопоставимости по отношению к потенциальной выгоде от такой войны», — отметил в комментарии RT Мягков.

Благодаря храбрости защитников Севастополя были смягчены условия Парижского мира, подчеркнул эксперт, и Россия не понесла существенных территориальных потерь, хоть и утратила контроль над Чёрным морем и балканскими странами.

«По итогам войны были сделаны жёсткие выводы, послужившие началом для последующих реформ и отмены крепостного права», — резюмировал Мягков.