Способы экстрагирования гильз

Механизмы перезаряжания стрелкового оружия

(извлечения и удаления гильз)

Механизм перезаряжания— механизм стрелкового оружия, обеспечивающий его перезаряжание без осуществления выстрела (в зависимости от источника энергии, используемой для перезаряжания, различают: механизм ручного перезаряжания, механизм пневмоперезаряжания, механизм электроперезаряжания, механизм пироперезаряжания).

Выбрасывающий механизм — механизм стрелкового оружия, удаляющий гильзу или патрон из патронника.

Экстракция гильзы (вытягивание гильзы) — удаление гильзы патрона стрелкового оружия из патронника после выстрела.

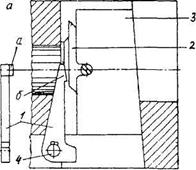

Рис.1.92. Схема механизма извлечения (экстракции) гильзы из патронника:

1 — гильза, 2 — экстрактор, 3 — ось вращения, 4 — подаватель

Рис.1.93. Схема действия экстрактора казнозарядного охотничьего ружья:

С — ствол, Г— гильза. Стрелкой показано движение при вытягивании гильзы из ствола

Удаление гильз в револьверах осуществляется двумя способами: поочередным и одновременным экстрагированием.

При поочередном экстрагировании удаление гильз осуществляется шомполом-выбрасывателем.

При одновременном экстрагировании осуществляется удаление сразу всех гильз звездчатым экстрактором, расположенным на оси барабана.

Эжекция гильзы (выбрасывание гильзы) — удаление извлеченной из патронника гильзы за пределы стрелкового оружия.

Выбрасыватель — деталь стрелкового оружия, удаляющая гильзу или патрон из патронника.

Зацеп выбрасывателя — часть выбрасывателя, которой захватывается стреляная гильза при извлечении из патронника после выстрела или патрон при разряжании оружия.

Рис.1.94. Конструкция одноплечего выбрасывателя:

а — пружинный, б — гнетковый

Рис.1.95. Конструкция двуплечего выбрасывателя

Гильзодержатель — деталь выбрасывающего механизма стрелкового оружия, главным образом малокалиберного и охотничьего автоматического, исключающая перекос гильзы (патрона) при извлечении ее из патронника.

Отражающий механизм — механизм стрелкового оружия, удаляющий гильзу или патрон за пределы стрелкового оружия.

Отражатель— деталь отражающего механизма стрелкового оружия, при взаимодействии с которой изменяется направление движения гильзы или патрона после извлечения их из патронника.

¾ элемент рамки (Кольт М1911);

¾ выступающая часть какой-либо другой детали (затворной задержки — ПМ, АПС, Вальтеры ПП и ППК и др., колодки — ТТ и др.);

¾ отдельная подпружиненная или подъемная деталь (Вальтер П-38, П-08 «Парабеллум»);

¾ боек с функцией отражателя (ТК, Браунинг обр. 1906 г.).

Гильзоотводное окно — отверстие в стенке ствольной коробки (в кожухе-затворе), через которое из оружия удаляется гильза после выстрела или патрон при разряжании оружия.

Предохранители и предохранительные устройства

Предохранитель стрелкового оружия от случайного выстрела (от преждевременного выстрела) — устройство стрелкового оружия, исключающее возможность выстрела при незапертом затворе.

Виды предохранителей

По способу действия: автоматические, неавтоматические.

Автоматические, действующие независимо от воли стрелка:

¾ рамочный, выполненный в виде клавиши на тыльной стороне рукоятки (Браунинг 1903, 1910 гг., Фроммер М 37, Кольт М1911 г.);

¾ интерсептор ¾ перехватыватель курка (некоторые охотничьи ружья с внутренними курками, например, ИЖ-27);

¾ деталь, блокирующая ударник при ненажатом спусковом крючке (Вальтер П-38 и др.).

Неавтоматические, включаемые специально стрелком:

¾ флажковые (ПМ, Вальтер П-38, П-08 «Парабеллум» и др.);

¾ кнопочные (охотничьи ружья, пистолет ТК и др.);

¾ предохранительный взвод особой конструкции пистолета ТТ.

Предохранительный взвод — поверхность курка, ударника, затвора или затворной рамы стрелкового оружия, за которую они удерживаются в положении, исключающем непреднамеренный выстрел.

Спусковая (предохранительная) скоба — деталь стрелкового оружия, предохраняющая спусковой крючок от непреднамеренного (случайного) воздействия на него.

Рычаг безопасного спуска курка — устройство, при помощи которого курок автоматического пистолета можно плавно снять с боевого взвода, даже если в патроннике находится патрон. Благодаря этому заряженное оружие можно носить с собой, не опасаясь случайного выстрела, кроме того, в некоторых моделях данный рычаг служит для повторного — в случае необходимости — взведения курка.

Сигнальные устройства — разновидность предохранительных устройств, указывающих на наличие патрона в патроннике или взведенность курков.

Рис.1.96. Некоторые виды сигнальных устройств:

а — выступающая сигнальная спица указывает на то, что уперлась в дно гильзы

(Вальтер П-38, Вальтер ПП и др.); б — приподнятьй выбрасыватель с появившейся

надписью сигнализирует о том, что его зацеп находится в закраине гильзы

(П-08 «Парабеллум»); в — штифт, сигнализирующий о взведенном курке

(некоторые модели охотничьих ружей с внутренним расположением курков)

Способы экстрагирования гильз

Механизм извлечения и удаления гильз служит для извлечения стреляных гильз или патрона из патронника и удаления их из оружия.

Полное удаление стреляных гильз из оружия называется – эжекция. Неполное удаление гильз, а только вытягивание их из патронника – экстракция. При экстракции стреляная гильза окончательно удаляется вручную.

В оружии с продольно-скользящим затвором механизм удаления гильз состоит из выбрасывателя, размещенного на затворе, и отражателя, расположенного на неподвижной части оружия. Выбрасыватель имеет зацеп (зуб), который заскакивает за фланец гильзы при досылании патрона в патронник и в дальнейшем удерживает ее при движении затвора назад. Различают следующие типы выбрасывателей:

1. Одноплечий (пружинный, гнетковый) – рис. 7.

2. Двуплечий – рис. 8.

Рис. 7. Конструкции одноплечего выбрасывателя:

а — пружинный; б — гнетковый

Рис. 8. Конструкция двуплечего выбрасывателя

Удаление гильзы из оружия происходит при ее ударе во время движения затвора назад об отражатель, в результате чего гильза приобретает вращательное движение и выбрасывается через гильзоотводное окно. Направление выброса гильзы определяется взаимным расположением зацепа выбрасывателя и отражателя.

Отражатели конструктивно выполняются в различных вариантах, например, как Энциклопедия оружия. Каталог огнестрельного оружия.:

1. Элемент рамки (Кольт Ml911);

2. Выступающая часть какой-либо другой детали (затворной задержки — в ПМ, АПС, Вальтер ПП, ППК др.);

3. Отдельная подпружиненная или подъемная деталь (Вальтер П-38, «Парабеллум»).

4. Иногда функцию отражателя выполняет боек (ТК, Браунинг образца 1906 г.).

В отечественных охотничьих переламывающихся ружьях стреляные гильзы, как правило, полностью не удаляются, а лишь вытягиваются из патронника с помощью специальной подвижной детали – экстрактора. Однако в некоторых моделях таких ружей возможна и эжекция, то есть полное удаление гильз (на это указывает буква «Е» в названии модели, например, ИЖ-18Е).

В револьверах механизм удаления гильз бывает двух типов: с поочередным или одновременным экстрактированием.

При поочередном экстрактировании удаление гильз осуществляется с помощью специального стержня-шомпола, имеющегося на револьвере (Наган).

При одновременном экстрактировании открывается вся задняя поверхность барабана и из камор извлекаются сразу все гильзы с помощью экстрактора особой формы. Такое экстрактирование применяется в револьверах с разъемной рамой (система Смита-Вессона) или с откидывающимся в сторону барабаном (система Кольта).

Прицелы и предохранители

Приспособления для наводки оружия на цель, называемые прицельными, чаще всего состоят из мушки и целика либо мушки и прицельной планки.

Разделяют постоянные прицелы, когда мушка и целик неподвижны, и переменные прицелы с подвижным, как правило, целиком. Неподвижный прицел с целиком в виде планки с прорезью часто называют – простым открытым.

Кроме того, выделяют следующие типы прицелов:

1. Секторный (такой прицел имеет, например, автомат Калашникова).

2. Рамочный, когда присутствует поднимающаяся вертикально рамка, вдоль которой может перемещаться целик (винтовка Мосина).

3. Прицелы со сменными целиками различной высоты (АПС).

4. Ракурсные прицелы, у которых целик выполнен в виде концентрических окружностей с перекрещивающимися диаметральными линиями (зенитные пулеметы).

5. Диоптрические – с целиком и мушкой в виде полых цилиндров.

6. Оптические, которые состоят из объектива, оборачивающей системы, сетки и окуляра.

7. Ночные прицелы, состоящие из объектива, электронно-оптического преобразователя и окуляра.

8. Лазерные целеуказатели видимого и инфракрасного диапазонов.

9. Телескопические или коллиматорные прицелы, включающие телескопическую систему с однократным увеличением, в фокальную плоскость которой проецируется точка прицеливания в виде красного пятна.

10. Голографические, состоящие из объектива и окуляра, в предметную плоскость которого проецируется голографическое изображение кольца или перекрестия.

Передвижение частей прицела в вертикальной плоскости служит для введения поправок в угол бросания, при изменении дистанции до цели. Кроме этого, перемещение частей прицела в горизонтальной плоскости позволяет вводить корректировку с учетом бокового ветра, индивидуальных особенностей стрелка и присутствует в основном в снайперском и спортивном оружии.

Введение поправок на дистанцию выстрела осуществляется по шкале, нанесенной на элемент прицела и отградуированной, как правило, в сотнях метров.

Таким образом, существует большое количество типов прицелов, что продиктовано большим разнообразием типов стрелкового оружия и для каждого вида оружия существует определенный оптимальный тип прицела.

Предохранительные устройства предназначены для исключения непреднамеренного и преждевременного выстрела и обеспечения тем самым безопасности при обращении с оружием. Действие предохранителей основывается на жестком фиксировании деталей ударно-спускового механизма или на их расцеплении.

По способу действия предохранители делятся на автоматические, которые действуют помимо воли стрелка, и неавтоматические, специально включаемые стрелком.

Автоматические предохранители по их функциональному назначению можно разбить на группы:

1. Предохранители от выстрела при случайном нажатии на спусковой крючок и от случайного воздействия на спусковой крючок. К ним относятся:

a. Рамочный предохранитель, выполненный в виде клавиши на тыльной стороне рукоятки (Браунинг образца 1903, 1910гг., Фроммер М37, Кольт М1911).

b. Предохранительная скоба.

2. Предохранители от выстрела при ударах по курку или при срывах курка с боевого взвода либо из-под пальца в процессе его постановки на боевой взвод. К ним относятся:

a. Предохранительный взвод курка (ПМ. ТТ и др.).

b. Ползун (Наган, Вальтер ПП, ППК).

c. Перекос казенника (револьвер ТОЗ-36);

d. Интерсептор (у некоторых моделей охотничьих ружей с внутренними курками, например, ИЖ-27);

e. Детали, блокирующие ударник при ненажатом спусковом крючке (Вальтер П-38).

3. Предохранители от преждевременного выстрела, то есть при незапертом канале ствола, которыми являются:

a. Автоспуск (АКМ, СВД).

b. Разобщитель (у автоматического оружия одиночного или комбинированного огня).

c. Детали, блокирующие ударник (гнеток у Вальтера П-38).

d. Фигурные выступы на хвостовике ударника (малокалиберные винтовки).

4. Предохранители от выстрела при разборке и переснаряжении оружия, так называемый магазинный предохранитель, блокирующий Ударно-спусковой механизм при вынутом магазине (Браунинг образца1910 г., «Намбу»).

Неавтоматические предохранители блокируют детали ударно-спускового механизма, другие подвижные детали и по особенностям конструктивного исполнения делятся на следующие виды:

a. Флажковые, управляемые наружным рычагом (ПМ, Вальтер П-38, «Парабеллум»).

b. Кнопочные, приводящиеся в действие кнопкой (охотничьи ружья, пистолет ТК).

Оружие может и не иметь специальных неавтоматических предохранителей. Так, в пистолете ТТ затвор, спусковой крючок и шептало блокируются постановкой курка на предохранительный взвод.

Сигнальные устройства указывают на наличие патрона в патроннике или на взведенное положение ударно-спускового механизма. Это, как правило, сигнальные спицы (Вальтер П-38, ПП), высоко поднимающийся выбрасыватель с надписью, которую видно при его поднятом положении («Парабеллум»), сигнальные штифты на замочных досках или колодке у охотничьего оружия со скрытыми курками (рис. 9.).

Рис. 9. Различные виды сигнальных устройств:

а — сигнальная спица; б — выбрасыватель с надписью; в — сигнальный штифт.

Реставрация гильз

Качество отечественных гильз к гладкоствольным ружьям за последнее время ухудшилось. Хотя у некоторых образцов пластмассовых гильз и сменился донный пыж с бумажного на пластмассовый, это не исправило положения.

Фото Сергея Гуляева

Особенно затруднено повторное использование гильз в самозарядных и помповых ружьях. В 70–80-е годы трубки пластмассовых гильз были толстостенными (примерно 0,8 мм), а сейчас около 0,6 мм. Уменьшена жесткость проката металлического поддона.

Эти новшества отрицательно сказались не только на работе автоматики, бывали случаи отгиба закраины металлического поддона выбрасывателем или его разрыва. В результате гильза не извлекалась из патронника. Вот и задержка. Вследствие уменьшения жесткости проката ослабло скрепление трубки гильзы (зажатие ее между донным пыжом и поддоном).

Бывают случаи разъединения трубки с металлическим поддоном при экстрактировании гильзы в самозарядном ружье. Это очень опасная задержка. Выбрасыватель через гильзовыбрасывающее окно выкидывает поддон, а донный пыж досылает очередной патрон в канал ствола. При выстреле в этом случае может произойти разрыв ствола. Ведь в условиях охоты (особенно в сумерках) можно не заметить, что гильза выброшена не целиком. Да и опыт для этого нужен немалый.

При переходе на тонкостенные пластмассовые гильзы надо переходить и на пыжы увеличенного (по сравнению с бумажными гильзами) диаметра. В противном случае из-за слабой обтюрации качество боя ухудшается. А в самозарядных ружьях ухудшение обтюрации может привести даже к задержкам.

Например, в газоотводном ружье ТОЗ-87 давление газов в канале ствола может оказаться недостаточным для перезаряжания. Особенно при низких температурах. Считаю, что тонкостенные пластмассовые гильзы лучше подходят для заделки дульца способом «звездочка», т.к. трубка немного мягче.

Заделка дульца способом «закрутка», очевидно, будет менее надежной. Во всяком случае, создать необходимое давление форсирования выстрела здесь будет затруднительно. А это может отрицательно сказываться на утилизации порохового заряда и стабилизации внутрибаллистического процесса. При самостоятельной заделке дульца способом «Звездочка» дульца надо обкатывать дополнительно с помощью настольной закрутки. Иначе не исключено утыкание патрона в патроннике самозарядного ружья. Особое внимание следует уделять плотности закрутки и заделке способом «звездочка».

Ведь именно в этот момент происходит окончательное поджатие и фиксация всех компонентов патрона: пороха, обтюраторов, пыжей, дроби. В заводских условиях это усилие регулируется глубиной хода матрицы. При самостоятельном снаряжении — усилием рук, опытом. Желательно, чтобы компоненты всей партии патронов были одни и те же. Тогда легче соизмерять свои усилия при заделке дулец.

Бывают иногда прорывы газов между стенками гильзы и донным пыжом. Особенно если этот пыж из скрученной по спирали бумаги. Пыж имеет плоскую форму (у импортных гильз пыж вогнутый, и его прижимает газами к стенкам гильзы). Плоский пыж газы стремятся отжать от стенок гильзы. Газы проникают в пространство между стенками гильзы и пыжом и раздувают при этом металлический поддон. Выбрасыватель с этого выпученного поддона у самозарядного ружья может сорваться (закраина ведь уже отогнута). Как известно, сверление самого патронника конусное.

После выстрела давление газов раздувает металлический поддон до размеров патронника. Многие, конечно, замечали, что стреляные с одного ружья гильзы не всегда входят в патронник другого.

При выстреле раздается и капсюльное гнездо. Дульце капсюля «Жевело» развальцовывается от газов. Выпрессовывая капсюль, мы тем самым дополнительно увеличиваем в диаметре капсюльное гнездо. Если в него (без доработки) запрессовать очередной капсюль, то при неполной посадке боек сначала «просаживает» его до конца, а затем формирует донце. Энергии бойка может не хватить для воспламенения капсюля. Проверить плотность посадки капсюля легко — подуть с силой в дульце гильзы. Если воздух выходит, значит, капсюль сидит в увеличенном гнезде.

Не все так просто и с бумажными гильзами. Заглянув внутрь бумажной гильзы, иногда можно увидеть щель между трубкой и донным пыжом. Есть также неплотное прилегание трубки к патроннику в месте стыка (кольцевая выемка) с металлическим поддоном. Как известно, патронник в этом месте имеет больший диаметр (он весь конусный), и неплотность прилегания трубки к стенкам патронника увеличивается.

При выстреле газы прорываются в щель между трубкой и донным пыжом и прожигают трубку. Газы, плотно прижимая трубку в месте кольцевой выемки к патроннику, прорывают трубку в месте стыка с поддоном. В самозарядном ружье это, несомненно, опасная задержка.

Какую реставрацию можно провести гильзам в домашних условиях?

Можно несколько упрочнить место стыка бумажной трубки с металлическим поддоном, смазав изнутри стык клеем ПВА. Возможность прогорания и прорыва значительно уменьшится.

У пластмассовых гильз можно упрочнить скрепление трубки и металлического поддона. На цилиндрическую часть поддона нанести три углубления (через 120 градусов). Это удобно сделать с помощью специальной обжимки с зубом. Такую обжимку можно сделать из плоскогубцев. Зуб желательно иметь на резьбе (для регулировки глубины вмятины). Следует обжимать металлический поддон. Диаметр обжимки для 12-го калибра 20 мм. Заход — 20 + 0,4 мм. Обжимать следует прессом (запрессовывая), а не ударами молотка.

Осадку капсюльного гнезда делают с помощью обжимки ударами молотка. Гильза насаживается на стержень диаметром 5,5 мм. Обжимка вводится внутрь гильзы. Ее диаметр 14 мм. Чтобы капсюльное гнездо меньше развальцовывалось при выпрессовке капсюля «Жевело», необходимо применять метод высверливания развальцованного дульца капсюля. Делается это вручную. Внутрь гильзы вставляется втулка.

В отверстие втулки вводится сверло диаметром 6 мм. Вручную с помощью воротка рассверливаем дульце капсюля несколькими круговыми движениями. Закатку (выправление) дулец пластмассовых гильз удобнее всего производить с помощью двух закаточных досочек из текстолита шириной 10 см и длиной 35 см. Одетые на оправку диаметром 18,6 мм дульца гильз, предварительно подогретые на лампочке 150 Вт закатываются между этих досок.

Чтобы дульца пластмассовых гильз служили дольше, есть способ их заделки без загибов. Дробь в пластмассовых гильзах 12-го калибра закрывается дробовым пластмассовым пыжом 16-го калибра (изобретатели С.М. Шейнин и И.П. Корнейчев). По стыку заваривается специальным устройством. Это устройство можно заказать в Туле. Можно заварить и утюгом.

Упрочнить дульце бумажной гильзы после выстрела можно следующим образом. Расправить и закатать дульце на оправке, после чего сразу же окунуть его в расплавленный парафин (стеарин). С натяжкой такие гильзы можно будет использовать в двуствольных и одноствольных ружьях.

Экстрактирующие выбрасывающие устройства;

Сайт СТУДОПЕДИЯ проводит ОПРОС! Прими участие 🙂 – нам важно ваше мнение.

Экстрактирующие устройства предназначаются для извлечения стреляной гильзы из патронника (каморы) ствола и отражения (удаления) ее за пределы орудия.

В работе экстрактирующих устройств выделяют два этапа:

1) извлечение (экстракция) стреляной гильзы из патронника;

2) отражение (удаление) стреляной гильзы за пределы орудия. Первый этап работы экстрактирующих устройств – собственно

экстракция – заключается в сообщении стреляной гильзе поступательного движения параллельно оси канала ствола. Экстракция производится с помощью специальных деталей, называемых экстракторами или выбрасывателями. Экстрактирование гильзы начинается, как правило, в конце открывания затвора.

Второй этап работы экстрактирующих устройств – отражение (удаление) – заключается в изменении направления первоначально приданного при экстракции поступательного движения стреляной гильзе. Отражение осуществляется с помощью специальных деталей, называемых отражателями, или с помощью очередного патрона, подаваемого на линию досылки.

В неавтоматических и полуавтоматических орудиях второй этап работы экстрактирующих устройств осуществляется без применения специальных деталей, так как в этом случае направление движения гильзы при ее экстракции и удалении совпадают.

Основные требования, которым должна удовлетворять конструкция экстрактирующего механизма, следующие:

-отсутствие перекоса гильзы при ее вытягивании из патронника;

-исключение возможности среза, изгиба и смятия закраины гильзы при ее экстрактировании;

-возможность плавного страгивания экстрактируемой гильзы относительно патронника;

-надежное и строго направленное удаление гильзы на требуемое расстояние от орудия;

-безопасность производства удаления стреляной гильзы за пределы орудия.

Экстракторы-выбрасыватели классифицируются по виду движения, совершаемого при действии на стреляную гильзу, и по характеру действия на гильзу. По виду движения экстракторы делятся на экстракторы вращательного движения и экстракторы поступательного движения. Экстракторы, совершающие вращательное движение, по конструктивному признаку делятся на два типа: экстракторы рычажного типа и экстракторы кулачкового типа.

По характеру действия на экстрактируемую гильзу экстракторы делятся на экстракторы ударного действия и экстракторы плавного действия. Следует заметить, что экстракторы рычажного типа являются экстракторами ударного действия, а экстракторы кулачкового типа – экстракторами плавного действия.

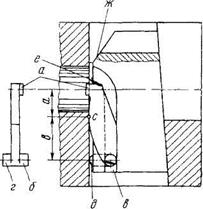

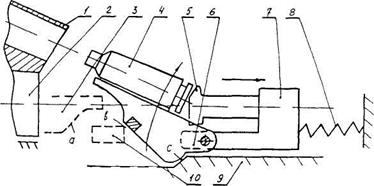

Экстрактор рычажного типа (рис. 2.41, а) представляет собой двухплечевой рычаг 1, на конце длинного плеча которого имеется специальный выступ (зуб) а, входящий в контакт с фланцем гильзы, и зацеп б, удерживающий затвор в открытом положении. Короткое плечо рычага в 5-6 раз меньше длинного и взаимодействует

Рис 2.41 Экстракторы рычажного типа

а – для клинового затвора, б – для поршневого затвора

со специальным выступом (вкладышем) 2 на затворе 3. Ось вращения 4 располагается в казеннике орудия впереди затвора. После выстрела в конце открывания затвора 3, когда клин переместится на величину, равную диаметру фланца гильзы, его вкладыш 2 резко ударяет по концу короткого плеча экстрактора и быстро поворачивает его на оси 4. Зуб а экстрактора, находящийся впереди фланца гильзы (для этого на казенном срезе ствола имеются специальные выемки), воздействует на фланец гильзы, вытягивая ее из патронника (каморы) и сообщая ей определенную скорость. Путь, на котором экстрактор воздействует на гильзу, обычно равен нескольким сантиметрам, а скорость – нескольким метрам в секунду. При наличии в конструкции орудия клинового затвора применяют два экстрактора, располагающихся по обе стороны клина, что обеспечивает надежность действия механизма и отсутствие перекоса экстрактируемой гильзы. При наличии поршневого затвора, открывающегося в сторону, применяют обычно один экстрактор (рис. 2.41, б), так как постановка второго экстрактора с противоположной стороны каморы приводит к резкому усложнению конструкции механизма. При открывании затвора в конце поворота рама воздействует на короткое плечо экстрактора, вращает его на оси и длинным плечом экстрактор сообщает гильзе необходимую скорость экстракции.

Достоинством экстракторов рычажного типа является простота их конструкции, недостатком – ударность действия, что отрицательно сказывается как на прочности самих экстракторов, так и на прочности фланца гильзы. Применять экстракторы рычажного типа ударного действия рекомендуется в том случае, когда гильза после выстрела не имеет большого защемления в патроннике, то есть в случае, когда давление пороховых газов не превосходит – 250 МПа.

Экстрактор кулачкового типа (рис. 2.42) представляет собой плоскую деталь с фигурной передней поверхностью, которая в точке с контактирует с плоскостью казенного среза ствола. Выше фигурной поверхности располагается зуб а экстрактора, контактирующий с фланцем гильзы, ниже – две цапфы.

Рис 2.42 Экстрактор кулачкового типа

Внутренняя цапфа б находится в фигурном пазе в клина, а наружная цапфа г – в дугообразном пазе  щеки казенника, удерживая экстрактор от выпадания из казенника. При открывании затвора задняя стенка паза клина воздействует на внутреннюю цапфу б экстрактора и сдвигает ее к казенному срезу ствола. Наружная цапфа экстрактора при этом перемещается по дугообразному пазу казенника. Так как при смещении цапф к казенному срезу ствола передняя фигурная поверхность экстрактора опирается на плоскость казенного среза ствола, то происходит поворот экстрактора, вследствие чего зуб экстрактора отходит назад, экстрактируя стреляную гильзу.

щеки казенника, удерживая экстрактор от выпадания из казенника. При открывании затвора задняя стенка паза клина воздействует на внутреннюю цапфу б экстрактора и сдвигает ее к казенному срезу ствола. Наружная цапфа экстрактора при этом перемещается по дугообразному пазу казенника. Так как при смещении цапф к казенному срезу ствола передняя фигурная поверхность экстрактора опирается на плоскость казенного среза ствола, то происходит поворот экстрактора, вследствие чего зуб экстрактора отходит назад, экстрактируя стреляную гильзу.

Фигурная поверхность кулачкового экстрактора выполняется таким образом, что в начале работы линия контакта с казенным срезом ствола располагается значительно ближе к зубу экстрактора, то есть расстояние а значительно меньше расстояния в. В процессе поворота кулачка (качение по казенному срезу ствола) указанная линия контакта смещается ближе к цапфам, то есть расстояние а становится значительно большим, чем расстояние в. Такое устройство экстрактора позволяет вначале приложить к гильзе большое усилие и плавно, с небольшой скоростью стронуть ее относительно патронника, освобождая от усилия защемления. По мере поворота экстрактора и указанного изменения соотношения его плеч происходит плавное увеличение скорости свободно лежащей в патроннике гильзы до требуемой величины. В конце открывания клина внутренняя цапфа экстрактора оказывается в таком положении, что при движении клина при закрывании он площадкой е упирается в соответствующую лыску на цапфе б и остается в открытом положении. Вывод экстрактора из этого («мертвого») положения осуществляется фланцем досылаемой гильзы. Однако при досылке очередной гильзы зуб экстрактора не сможет сразу подойти к казенному срезу ствола, так как фигурная поверхность экстрактора опирается на казенный срез ствола, а его внутренняя цапфа, выйдя из «мертвого» положения, упирается в заднюю стенку фигурного паза клина в. Это приводит к тому, что фланец досылаемой гильзы остановится на зубе экстрактора, не дойдя до казенного среза ствола. Для окончательной досылки очередной гильзы у клиновых затворов, имеющих экстрактор кулачкового типа, выше зеркала затвора предусмотрен специальный скос ж значительной величины. В этом случае по мере движения клина при закрывании и поворота экстрактора происходит досылка гильзы скосом клина в камору.

Достоинством экстракторов кулачкового типа является плавность их воздействия на экстрактируемую гильзу при приложении к ней большего усилия в период страгивания относительно патронника.

Рис. 2.43. Экстракторы поступательного движения

Недостатками экстракторов данного типа являются большая сложность изготовления, а также необходимость некоторого увеличения хода клина (на высоту досылающего скоса ж клина). Применение экстракторов кулачкового типа целесообразно в случаях, когда максимальное давление пороховых газов в стволе достигает

250МПа и более, то есть в орудиях с мощной баллистикой.

Экстракторы поступательного движения характерны для продольно-скользящих поршневых затворов. Обычно на поршне имеются два жестких экстрактора (зацепа), выполненных как одно целое с поршнем (рис. 2.43, а). После производства выстрела зацепы извлекают из патронника (каморы) стреляную гильзу. Отражение ее осуществляется перпендикулярно оси канала ствола при подаче очередного патрона.

Другим вариантом экстрактора является подвижный выбрасыватель (рис. 2.43, б). Он состоит из зацепа 7, опорной поверхности затвора 2 и упругого элемента. Опорная поверхность служит для установки и фиксации положения экстрактора в затворе. В качестве упругого элемента могут применяться винтовые, пластинчатые или спиральные пружины. Зацеп выполняет основную функцию – извлечение гильзы из патронника. Отражение гильзы в сторону при таком выбрасывателе чаще всего бывает ударным. Варианты отражателей ударного действия показаны на рис. 2.44.

Рис. 2.44. Отражатели ударного действия:

а – жесткий неподвижный, б – рычажный: в – жесткий подвижный; г – пружинный, расположенный в затворе

В высокотемпных барабанных пушках применяется так называемая газовая экстракция, заключающаяся в том, что специальным клином, действующим на фланец, гильза смещается на 3-5 мм относительно патронника (освобождается от усилия защемления), а затем пороховыми газами, образующимися при следующем выстреле, удаляется (выдувается) из патронника барабана. Газовая экстракция наряду с малой массой и габаритами устройств обеспечивает возможность экстрактирования гильзы с очень высокой скоростью (до 100 м/с). Недостатком этого вида экстракции является необходимость устройства газоотвода и применение сжатого воздуха для удаления патрона, давшего осечку.

В последнее время появилось несколько систем оружия, у которых отражение гильзы осуществляется вдоль ствола вперед. Такое отражение гильзы позволяет вести стрельбу из закрытых, защищенных объектов без влияния отражения на экипаж машины (авиапушка 3-23, малокалиберные пушки 2А42, 2А72).

В пушке 2А42 отражение гильзы осуществляется за счет сил инерции, которые воздействуют на гильзу при совместном ее движении вперед вместе с затворной рамой и затвором в конце наката (рис. 2.45).

При откате затворной рамы 7 отражатель 6 набегает на наклонный выступ с коробки 9 и поворачивается, сдвигая стреляную гильзу 4 под углом к оси ствола 2. При накате выступ затвора 5 выталкивает гильзу в окно 1 над стволом. В исходное горизонтальное положение отражатель возвращается при контакте его выступа с наклонной площадкой а косынки 3 и фиксируется фиксатором 10 коробки.

Рис 2.45 Схема выбрасывания гильзы вперед 122