ПЕ 2 – пикирующий бомбардировщик Петлякова, схема советского самолета, участие в боях ВОВ, какие дальность и скорость полета

Пе 2 – бомбардировщик или истребитель?

Советский Союз является одним из немногих государств в мире, которые имели полноценную и развитую авиационную промышленность. В СССР создавались и серийно строились самолеты всех типов, причем в больших количествах. Однако перед самым началом Второй Мировой войны сложилась парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что советские ВВС были самыми многочисленными среди воюющих государств, качество советской военной авиации оставляло желать лучшего.

Массовость военной авиации привела к потере качественного превосходства советской авиации. В то время как с конвейеров авиационных заводов продолжали сходить морально устаревшие машины, в недрах конструкторских бюро еще только рождались новые и перспективные самолеты. Одним из них являлась модель высотного истребителя конструкции Владимира Михайловича Петлякова, которая со временем станет прототипом самого массового советского пикирующего бомбардировщика Пе 2.

Рождение гадкого утенка

Советские авиаконструкторы, которые работали в СССР, находились в весьма странном положении. Самые талантливые и перспективные авиационные инженеры попали в 1937-38 гг. в жернова политических репрессий, отбывая сроки в лагерях и трудясь в составе специальных конструкторских бюро – шарашкиных конторах. Именно там рождались будущие истребители, ставшие грозой немецких люфтваффе, именно таким самолетом должен был стать ВИ-100, созданный в ЦКБ-29 под руководством В. М. Петлякова.

Бюст В. М. Петлякова

На заметку: Опытное конструкторское бюро, получившее название ЦКБ-29, являлось специально созданной в структуре НКВД организацией. В нем работали советские авиаконструкторы и авиационные инженеры, осужденные в 1937-38 гг. по 58 статье. В народе эту организацию называли шарагой, однако именно здесь родились на свет лучшие советские бомбардировщики Пе-2 и Ту-2, первый был создан под руководством Петлякова, второй принадлежит стараниям Андрея Туполева.

Создавая свой истребитель, В.М. Петляков ориентировался на сложившуюся в те годы концепцию господства в небе тяжелых бомбардировщиков, которые в результате массированных авианалетов приведут к коллапсу транспортной и тыловой инфраструктуры. Противостоять таким армадам должны были высотные истребители, способные длительное время находиться в воздухе и иметь превосходящее вооружение.

Несмотря на перспективность разработки на судьбе самолета отразилась оценка состояния военно-воздушных сил стран, которые рассматривались в качестве потенциальных противников. Ни в Германии, ни в Японии, ни в Англии и во Франции не было на тот момент дальних бомбардировщиков, летающих на большой высоте. Следовательно, массированные бомбардировки на больших высотах не рассматривались в качестве тактики применения бомбардировочной авиации. В данной ситуации потребность в высотных истребителях отпадала. Резонно было строить истребители, рассчитанные для маневренного боя на малых и средних высотах.

Петляковская «сотка», оснащенная двумя моторами, выглядела тяжеловатой для маневренного воздушного боя на ближних дистанциях. Машина, словно гадкий утенок, явно выбивалась из стаи новых советских истребителей.

Следует отметить, что такой приговор своему детищу авиаконструктор встретил с пониманием, тем более, что высшее военное руководство ВВС, не собиралось новую разработку отправить в архив. Ставка делалась на высокие летно-технические характеристики «петляковской машины», которые могли быть использованы для создания на базе опытной машины нового бомбардировщика ближнего действия. Первоначально созданный, как высотный истребитель, отсюда и индекс опытной машины ВИ-100 (высотный истребитель), должен был превратиться в пикирующий бомбардировщик. Времени на модернизацию опытной модели и приведение ее в соответствие тактико-технических требований машины нового класса, отводилось всего полтора месяца.

В советских ВВС основным средним бомбардировщиком на то время являлась машина Туполева — скоростной бомбардировщик СБ. Уже в ходе военных действий во время советско-финской войны 1939-40 гг. машина явно не справлялась со своими функциями. На этом фоне возникла острая необходимость в появлении на вооружении советской бомбардировочной авиации концептуально новой машины, способной эффективно осуществлять поддержку сухопутным войскам в пределах фронта. Одним из вариантов рассматривалась концепция создания пикирующего бомбардировщика. Машина Петлякова по своим летно-техническим характеристикам прекрасно подходила под этот тип самолетов.

Идея создать пикирующий бомбардировщик в качестве основной фронтовой машины не нова. Рожденная за океаном концепция проведения бомбометания с пикирования, получила реализацию в Германии. Здесь сумели создать Ю-87, лучший на то время пикирующий бомбардировщик, родилась тактика сопровождения наступающих сухопутных войск фронтовой авиацией. В довоенной Германии даже появилась своя школа, в которой оттачивались элементы бомбометания с пикирования, разрабатывалась тактика использования пикировщиков на поле боя. Немцы, имея на вооружении Ю-87, первые показали всему миру на практике, насколько может быть успешным умелое применение пикирующих бомбардировщиков в полосе фронта.

Ярким свидетельством превосходства пикирующих бомбардировщиков на поле боя является польская компания 1939 года, вторжение немцев во Францию и первые годы Великой Отечественной войны. Пикировщики люфтваффе буквально висели над полем боя, выполняя с хирургической точностью точечное бомбометание, заменяя полевую артиллерию. Эта тактика очень приглянулась советскому военному руководству, которое всегда рассматривало авиацию в качестве ударной силы.

Второе рождение машины Петлякова, в качестве пикирующего бомбардировщика

Владимир Михайлович Петляков прекрасно понимал ситуацию, сложившуюся в советской авиации. Его нормальная реакция на команду переделать свое высотный истребитель в пикировщик, вполне отвечала духу времени. Стране требовался новый фронтовой бомбардировщик, а его опытная машина прекрасно подходила на эту роль. Первоначально было решено оставить для новой машины, уже с индексом ПБ-100 (пикирующий бомбардировщик), все лучшие нововведения, использованные в истребительной версии. В первую очередь – это герметичная кабина пилотов и турбонагнетатели, повышающие тягу двигателей на больших высотах.

С кабиной пришлось немного повозиться, сделав ее обитаемой для всех трех членов экипажа. От герметичного варианта пришлось отказаться ввиду технологической сложности производства. Для полетов на высотах свыше 4500 метров, экипаж пользовался кислородными масками. В результате переделок машина получила переднюю кабину, оборудованную на двух членов экипажа – пилота и штурмана, и задний отсек, в котором размещался стрелок-радист. В бомбардировочном варианте штурман получал оборудование, дублирующее управление самолетом.

Претерпела изменения и моторная группа. Как и в случае с герметичной кабиной, от турбонагнетателей пришлось отказаться ввиду того, что машину планировалось использовать на малых и средних высотах, где потребность в усиленном кислородном обеспечении работающих двигателей отпадала сама собой. Двигатели М-105Р оснащались обычными нагнетателями, работающими от самолетных двигателей. Суммарная мощность обоих моторов составляла 2200 л/с. В дальнейшем на более поздних модификациях ПЕ-2 стали ставить форсированные двигатели М-105ПФ (пушечный форсированный) мощностью в 1210 л/с.

В переделанном варианте самолет имел следующие тактико-технические характеристики:

- масса машины (полная) 8500 кг;

- максимальная скорость полета у земли 450 км/ч (на высоте 5000 м 540 км/ч);

- практический потолок 8800 метров;

- дальность полета в обычном боевом снаряжении 1300 км.

Все остальные элементы машины остались прежними. Схема самолета — центроплан с низко расположенным крылом. В корпусе размещались топливные баки и бомбоотсек. Машина сохранила от истребителя двухкилевое хвостовое оперение. Первоначальная версия ПБ-100 имела традиционное для тяжелого истребителя вооружение – четыре пулемета ШКАС, винтовочного калибра 7,62 мм. Курсовое вооружение было представлено двумя пулеметами, третий и четвертый ствол использовались в качестве оборонительного вооружения. Один пулемет ШКАС размещался в кабине стрелка, второй использовался в качестве переносного варианта, рассчитанного на ведение огня из астролюков, расположенных в средней части фюзеляжа. В поздних версиях слабоватые ШКАСы заменили на более мощные пулеметы УБТ и БК, конструкции Березина.

Основное вооружение бомбардировщика – бомбовая нагрузка составляла всего 600 кг на внутренней подвеске. Допускалось применение навесного вооружения массой до 400 кг при полетах на небольшую дальность. Последний вариант применялся крайне редко ввиду большой вероятности попадания в боеприпасы зенитными снарядами противника.

История эксплуатации

Созданный еще в 1939 году, как высотный истребитель, сумел в 1940 году успешно пройти испытания уже как пикирующий бомбардировщик. Серийное производство машины началось зимой 1941 года. Бомбардировщик «Петляков Второй» выпускался в течение 5 лет, с 1941 по 1945 год. Производством машины в СССР занимались четыре авиационных предприятия:

- завод №22 в Казани (основное производство);

- завод №39 в Москве, позже в Иркустке;

- завод №124 в Казани;

- завод №125 в Иркутске.

Основное производство бомбардировщика ПЕ-2 во всех модификациях было развернуто в Казани. С конвейера авиазавода №22 за годы войны сошло почти 10 тыс. машин. Следует отметить, что объем серийного производства пикировщика постоянно, из года в год, увеличивался даже при условии того, что на фронте с 1944 года стал появляться другой фронтовой бомбардировщик — Ту-2 конструкции Туполева.

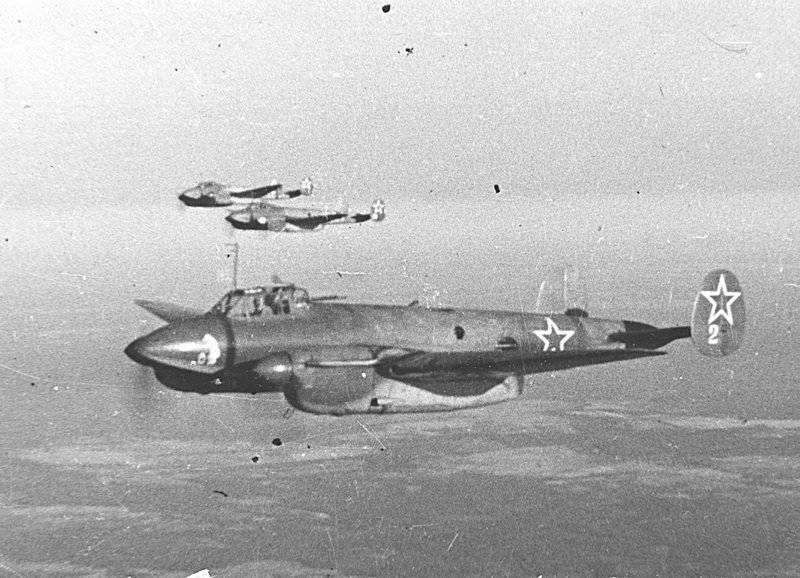

Самолет воевал на всех фронтах Великой Отечественной войны, участвуя в тяжелых боях 1941 года под Москвой, в 1942 году под Сталинградом. Пик активности советских пикировщиков пришелся на летнюю компанию 1943 года, включая сражение под Курском и прорыв блокады под Ленинградом.

Максимальная насыщенность полками бомбардировочной авиацией самолетами Пе-2, была достигнута в конце 1944 года. С 1943 года новые пикировщики стали получать полки морской авиации, которые сумели отличиться на заключительном этапе войны в Западной Балтике и на Черноморском морском театре.

Важно отметить, что бомбардировка с пикирования довольно редко применялась в советских ВВС, даже при наличии вполне современных машин. Основная часть полков бомбардировочной авиации, принимавших участие в боях, работала с горизонтального пикирования, оказывая поддержку сухопутным войскам в полосе фронта. Бомбардировка передовых позиций противника с участием советских пикировщиков применялась крайне редко. С этой задачей на советско-германском фронте прекрасно справлялся штурмовик Ил-2.

После окончания Второй Мировой войны самолет продолжал нести боевую службу в ВВС Войска Польского. Несколько самолетов были переданы для комплектования бомбардировочных полков для чехословацких, болгарских и югославских ВВС.

Авиация Красной Армии Великой Отечественной войны (часть 3) – пикирующие бомбардировщики Пе-2 и Ту-2

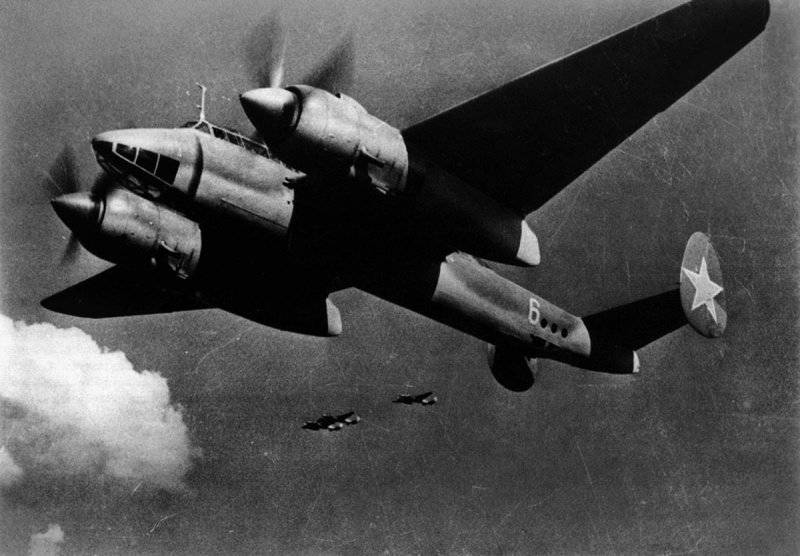

Вопрос о точности нанесения бомбовых ударов достаточно остро встал сразу после окончания Первой мировой войны. Этому способствовало постоянное увеличение скорости новых боевых самолетов, что вело за собой большее отклонение падающих бомб от точки прицеливания. Одним из решений данной проблемы стали пикирующие бомбардировщики, которые наносили бомбовые удары с пикирования, добиваясь высокой точности поражения цели. Наиболее известным из таких бомбардировщиков, ставшим символом блицкрига, являлся немецкий Ju 87. В СССР до войны также работали над в этом направлении. Основным пикирующим бомбардировщиком ВВС РККА в годы войны был Пе-2, который после войны был окончательно заменен более совершенным бомбардировщиком Ту-2.

Следует отметить, что Пе-2 стал самым массовым фронтовым пикирующим бомбардировщиком, который когда-либо производился в СССР. Всего с 1940 по 1945 год было выпущено 11 427 данных машин. В годы войны самолеты Пе-2 приняли участие в сражениях на всех фронтах, использовались они не только в сухопутной, но и в морской авиации. Данный самолет применялся в роли бомбардировщика, разведчика и даже истребителя. Трудно сказать, как бы сложилась дальнейшая судьба данного перспективного бомбардировщика, если бы 12 января 1942 года в авиакатастрофе не погиб его создатель В. М. Петляков.

Пикирующий бомбардировщик Пе-2

Государственные испытания «сотки» были завершены 10 мая 1940 года, а уже 23 июня самолет приняли к серийному производству. На серийной модели кабина пилота была смещена чуть вперед. За местом пилота, чуть справа, размещалось место штурмана. Носовая часть кабины была остеклена, что позволяло проводить прицеливание в момент бомбометания. Штурман также мог вести огонь из стрелявшего назад пулемета ШКАС, который был установлен на шкворневой установке. За задней кромкой крыла самолета находилось место стрелка-радиста, который управлял подфюзеляжной «кинжальной» установки ШКАС.

Серийные самолеты Пе-2 были оснащены двигателями М-105Р, обладавшими взлетной мощностью в 1100 л.с. с приводными центробежными нагнетателями, а также винтами изменяемого шага ВИШ-61П. Двигатели самолета имели водяное охлаждение, радиаторы располагались в крыле самолета слева и справа от каждого мотора. Маслорадиаторы были расположены непосредственно под моторами. Все топливные баки самолета были протектированными и обладали системой нагнетания инертного газа – охлажденных выхлопных газов от двигателей, что позволяло уменьшить возможность возникновения пожара в случае повреждения топливного бака в момент воздушного боя.

На Пе-2 впервые в СССР была применена система электрического управления многими механизмами. В конструкции самолета применялось около 50 электромоторов 5 разных типов мощностью от 30 до 1 700 Вт. Они занимались обслуживанием различных агрегатов бомбардировщика: меняли шаг винтов, открывали и закрывали створки радиаторов, вводили в действие клапаны, насосы, щитки. Также данные моторы по команде автомата пикирования АП-1 выпускали или наоборот убирали аэродинамические тормоза, которые располагались под консолями крыла и использовались при пикировании.

На бомбардировщике предусматривались различные варианты бомбовой нагрузки в виде осколочных, фугасных и специальных бомб (например, химических, бетонобойных, осветительных) общей массой до 1000 кг. При этом наиболее крупной бомбой, которую мог взять пикировщик, являлась ФАБ-500. Бомбовая нагрузка распределялась следующим образом: 600 кг. могли поместиться внутри большого бомбоотсека (400 кг), который располагался в центральной части фюзеляжа, а также двух бомбоотсеках в хвостовой части мотогондол (по 100 кг). Еще 400 кг бомб могли размещаться на внешней подвеске. Мелкие бомбы при этом размещались в специальных кассетах. При этом в процессе пикирования можно было сбрасывать только бомбы с внешней подвески. Никаких устройств для выведения бомб из бомбоотсека на самолет предусмотрено не было.

К сожалению, до начала Великой Отечественной войны, Пе-2 не успели полностью пройти ни эксплуатационных, ни войсковых испытаний, приказ о проведении которых был отдан командованием ВВС РККА только в апреле 1941. Еще хуже обстояло дело с переобучением летчиков на новую машину. Если в целом по ВВС данный показатель по новой технике составляла 10%, то в бомбардировочной авиации он равнялся лишь 5%. При этом программы переподготовки летчиков были упрощены до предела. Экипажи пикирующих бомбардировщиков не обучались ведению бомбардировки с пикирования, а также не были подготовлены к полетам на большой высоте. Только отдельные командиры могли использовать «пешки» на высотах до 7 тысяч метров.

Во многом благодаря стечению данных факторов активность Пе-2 в первые дни войны была невелика. Несмотря на это «пешки» смогли проявить себя уже в первый же день войны. 17 бомбардировщиков из состава 5-го бомбардировочного полка успешно разбомбили Галацкий мост через р. Прут. Со временем их боевая работа на фронте только возрастала. Ценностью пикирующих бомбардировщиков Пе-2 была их быстроходность, маневренность, а также живучесть. Благодаря этим качествам данный самолет мог действовать в дневное время в условиях превосходства немецкой авиации в воздухе. При этом «пешки», особенно освободившись от бомбовой нагрузки, могли принять бой или избежать перехвата. Особенно эффективно действовали самолеты после 13-й серии, получившие на вооружение крупнокалиберные 12,7-мм наступательные и оборонительные пулеметы.

Сбитый под Бобруйском немецкий фельдфебель А. Мудин из состава 51-й истребительной эскадры (JG51) во время допроса заявил, что считает Пе-2 лучшим советским самолетом. По его словам, данная машина отличалась хорошей огневой защитой и большой скоростью, была опасна для истребителей противника. В его словах нет ничего удивительного, так как он был сбит стрелком Пе-2, а по своим скоростным качествам самолет не уступал истребителю Bf 109E. Также в первые месяцы войны немцы достаточно часто путали Пе-2 со своими же самолетами Do 17Z и Bf 110, которые также имели двухкилевое оперение, и не атаковали данные машины.

Тактико-технические характеристик Пе-2:

Размеры: размах крыла – 17,6 м., длина – 12,6 м., высота – 3,92 м.

Площадь крыла – 40,5 кв. м.

Масса самолета взлетная – 7 550 кг.

Тип двигателя – 2 М-105, мощность каждого 1100 л.с.

Максимальная скорость – 540 км/ч.

Практическая дальность полета: 1 200 км.

Практический потолок: 8 700 м.

Экипаж – 3 человека.

Вооружение: 2х12,7-мм пулемета УБ, до 4-х 7,62-мм пулеметов ШКАС

Бомбовая нагрузка нормальная – 500 кг, максимальная – 1 000 кг.

Пикирующий бомбардировщик Ту-2

Проект бомбардировщика Ту-2 был разработан еще в 1939 году, а первый экземпляр самолета под обозначением «103У» был построен в конце 1940 года. По своей схеме Ту-2 представлял среднеплан с большим бомбовым отсеком под крылом, а также разнесенным хвостовым оперением. Шасси самолета было убираемым. Кабина пилота, а также сидевшего за ним штурмана-стрелка располагалась в носовой части экипажа, перед крылом самолета. В самом носу кабина имела остекление для лучшего обзора пилоту вниз и вперед. Штурман для лучшего обзора был немного смещен вправо. Кабина стрелка-радиста находилась за крылом самолета и имела обзор вверх и назад. Люковая «кинжальная» установка для обстрела вниз и назад обслуживалась или стрелком-радистом или отдельным стрелком.

Экипаж самолета обычно включал в себя 4-х человек (мог меняться от 2-х до 5-и). Конструкция Ту-2 была полностью цельнометаллической, клепка потайной. Фюзеляж самолета представлял собой полумонокок с каркасом. В типовом варианте вооружение бомбардировщика состояло из 2 авиационных 20-мм пушек ШВАК-20, которые были неподвижно установлены в центроплане у бортов фюзеляжа. Для защиты задней полусферы применялись 3-5 пулеметов ШКАС калибра 7,62-мм, установленные в 2-3 стрелковых точках, впоследствии могли заменяться на более мощные 12,7-мм пулеметы УБ.

Летом 1941 года во время госиспытаний самолет показал выдающиеся летные данные и был рекомендован к выпуску. Однако организовать тогда массовый выпуск машины не удалось, в основном по той причине, что используемые им авиамоторы АМ-37 еще не выпускались серийно. В этой связи возникла необходимость в разработке нового варианта самолета под мотор М-82, который незадолго до этого прошел серию государственных испытаний. Еще до начала эвакуации КБ А. Н. Туполева практически завершило все работы по проектированию самолета под данный двигатель. М-82 отличался от АМ-37 тем, что имел большую мощность, заметно больший мидель и меньшую высотность. Новая версия бомбардировщика получила обозначение «103В» и уже в декабре 1941 года приступила к летным испытаниям, которые продемонстрировали, что у «103М» максимальная скорость оказалась значительно ниже, чем у «103У», хотя на небольших высотах скорости пикировщиков были соизмеримы. Еще в ходе проведения испытаний «103В» была начата подготовка к его серийному выпуску, который развернули в Омске летом 1942 года.

В сентябре 1942 года первые серийные пикирующие бомбардировщики Ту-2 были отправлены на фронт для прохождения серии войсковых испытаний. Летчики-фронтовики по достоинству оценили качество новой машины. Они отметили легкость в освоении бомбардировщика, повышенную живучесть моторов воздушного охлаждения, возможность продолжать полет на одном двигателе, хорошую схему оборонительного огня. Показал самолет и достаточно выдающуюся скорость, на испытаниях Ту-2 разогнался до 547 км/ч. Потолок машины составлял 9 500 метров при бомбовой нагрузке в 1 тонну, в перегруз же самолет мог взять на борт до 3 тонн бомб.

Казалось бы, самолет уже сейчас должен пойти в массовое производство, но этого не произошло. Более того, было принято решение о прекращении с таким трудом налаженного выпуска бомбардировщика для организации производства на заводе истребителей «Як». В наши дни такое решение кажется откровенно нелогичным. Несмотря на то, что выпуск Ту-2 был остановлен, было понятно и подтверждено боевыми испытаниями на Калининском фронте, что для обеспечения дальнейших крупных наступательных операций такой самолет как Ту-2 был бы незаменим.

Именно поэтому уже в 1943 году вновь принимается решение о начале производства данного самолета, но уже на других заводах. В итоге серийные Ту-2 вновь появляются на фронте только в конце 1943 года. При этом новые самолеты значительно отличались от Ту-2 образца 1942 года. За это время конструкторский коллектив под руководством Туполева провел серьезную работу, направленную на упрощение конструкции и производства своей машины. Результатом этого стало то, что затраты на выпуск только одного Ту-2 сократились приблизительно на 20%, при этом уменьшился его вес, а надежность и живучесть удалось еще повысить. Помимо этого бомбардировщик получил новые двигатели АШ-82ФН, которые обеспечили ему прирост скорости на 20-25 км/ч. Также было усиленно оборонительное вооружение самолета. Помимо этого, бомбардировщик, который получил название Ту-2С, мог с незначительными переделками применяться в вариантах дальнего бомбардировщика, торпедоносца и разведчика. При этом в массовой серии выпускался лишь вариант бомбардировщика Ту-2С.

Новый пикирующий бомбардировщик имел ряд следующих важных преимуществ по сравнению с Пе-2. Он мог поднять в воздух в 3 раза больше бомб (3 000 кг. против 1 000 кг). Помимо этого на своей внутренней подвеске он мог нести даже бомбы массой в 1000 кг., в то время как внутренний бомбоотсек Пе-2 вмещал лишь 100-кг боеприпасы. Помимо этого самолет мог сбрасывать бомбы в пикировании не только с внешней подвески, как Пе-2, но и с внутренней, а также обладал более мощным оборонительным вооружением. Его дальность полета практически вдвое превышала аналогичную у Пе-2 (2000-2200 км. против 1200-1300 км). При этом машина отличалась лучшими пилотажными качествами, а вот скоростные характеристики самолетов были очень близки.

Во всех своих вариантах и модификациях схема конструкции оставалась неизменной. Менялось оборудование, вооружение, двигатели. Размеры самолета менялись незначительно, исключение составляли модели с повышенной дальностью полета, у которых была заметно увеличена площадь оперения и крыла. За годы Великой Отечественной войны советская промышленность смогла выпустить около 800 пикировщиков Ту-2, которые отлично зарекомендовали себя в боях. После войны самолет серийно производился еще несколько лет, всего было выпущено 2 527 данных машин.

Тактико-технические характеристик Ту-2С:

Размеры: размах крыла – 18,86 м., длина – 13,8 м., высота – 4,13 м.

Площадь крыла – 48,8 кв. м.

Масса самолета взлетная – 10360 кг.

Тип двигателя – 2 АШ-82ФН, мощность каждого 1850 л.с.

Максимальная скорость – 547 км/ч.

Практическая дальность полета: 2150 км.

Практический потолок: 9 500 м.

Экипаж – 4 человека.

Вооружение: 2х20-мм пушки ШВАК, 3х12,7-мм пулемета УБ.

Бомбовая нагрузка нормальная – 1 000 кг, максимальная – 3 000 кг.

Источники информации:

– http://www.airwar.ru/enc/bww2/pe2.html

– http://www.airpages.ru/ru/pe2_1bp.shtml

– http://world-of-avia.narod.ru/tu2.htm

– http://ru.wikipedia.org/

Советские пикирующие бомбардировщики

В этом научно-популярном фильме рассказывается о Пе-2 – “Пешке” . Пе-2 был самым массовым фронтовым пикирующим бомбардировщиком производства СССР. В малой бомбардировочной авиации этот вид вооружения был самым результативным. Выпуск Пе-2 прекратился зимой 1945-1946 гг. Этих машин было построено больше, чем любых других советских бомбардировщиков. После окончания войны Пе-2 быстро сняли с вооружения советской авиации и заменили более совершенными Ту-2. О Ту-2, как достойной замене “Пешке”, мы тоже вам расскажем в этом фильме.

Пикирующий бомбардировщик Пе-2

Советский бомбардировщик Пе-2 (Петляков-2) – основной фронтовой бомбардировщик советских ВВС периода Великой Отечественной войны. Самолет прошел всю войну, был принят на вооружение более чем в десяти странах. Вытеснен реактивной авиацией и снят с вооружения.

История создания советского пикирующего бомбардировщика Пе-2

Руководство Советского Союза, понимая скорое начало войны, выдало указание на разработку высотного истребителя ВР-100. При разработке самолета предполагалось оснастить тяжелую машину высотными двигателями с турбокомпрессорами, герметичной отапливаемой кабиной и мощным наступательным вооружением. Задание на проектирование было выдано специальному КБ НКВД №29. Разработкой самолета занималась группа под руководством В.М. Петлякова.

Однако в одну из последних поездок для ознакомления с авиацией предполагаемого противника стало ясно, что срочно необходим бомбардировщик фронтового применения. Стоявшие в то время на вооружении Красной армии бомбардировщики серии ТБ-3, а тем более ТБ-1 устарели и морально, и физически. Поэтому группа Петлякова была переориентирована на производство пикирующего бомбардировщика. Высотные двигатели были заменены на двигатели без турбокомпрессоров, что не позволяло самолету подниматься на большие высоты. Была изменена компоновка кабин экипажа, убрана герметизация. На крыльях смонтированы тормозные решетки. В фюзеляже расположился бомбовый отсек. Сроки разработки самолета поражают. Техзадание конструкторскому бюро выдано в мае, 23 июня начата постройка опытного самолета, а в июле 1940 года полный комплект документации был передан для серийного производства. То есть от начала конструирования и до передачи в серию прошло два месяца.

На освоение серийного производства самолета тоже ушло не много времени. Уже в декабре того же года в небо ушел первый серийный бомбардировщик Пе-2. За создание бомбардировщика В. М. Петлякову была присуждена Сталинская премия 1941 года.

Задания и цели самолета Пе-2

Самолет активно применялся с первых минут Великой Отечественной войны и вплоть до победы над милитаристской Японией. Большая скорость самолета Пе-2 позволяла использовать его в дневное время. Однако первые серии имели огромный недостаток: оборонительное вооружение было представлено только пулеметами ШКАС калибра 7,62. Даже на начало войны этого было мало. Нехватка истребительной авиации для прикрытия и малый калибр оборонительных пулеметов вели к большим потерям в первые месяцы войны. Так, например, 410-й бомбардировочный авиаполк за 23 дня боев под Смоленском в июле 1941 года утратил весь наличный парк–33 борта.

Пренебрежение разведкой в первые месяцы войны, неумение сосредотачивать наличные силы, их распыление не давало самолету раскрыть все свои качества.

До конца 1942 года из-за необученности летчиков, быстрого выбытия их и самолетов из строя, поражение целей с пикирования было освоено слабо. Только к концу битвы за Сталинград худо-бедно бомбардировка с пикирования стала осваиваться и применятся летчиками РККФ.

Сильный толчок развитию применения пикирующего бомбардировщика Пе-2 дало создание бомбардировочных авиакорпусов (БАК). В конце 1942 года 1-й БАК воевал на Калининском, а 2-й на Донском фронтах. Потом 2-й БАК доблестно отметился на Сталинградском фронте. В начале осени 1943 года корпус получил звание гвардейского. Данная часть сохранилась до настоящего времени, хотя и «поменяла цвет», став ракетной армией РВСН.

Во время Великой Отечественной войны основными целями для применения «пешек» были:

В армейской авиации:

- железнодорожная инфраструктура;

- автодорожная инфраструктура;

- маршевые колонны вермахта;

- артиллерийские позиции, части, склады;

- авиационные части противника;

- передовые укрепления врага.

- флот противника;

- береговая инфраструктура врага.

В основном работа бомбардировщика проходила в пределах до 100 км от переднего края.

Конструкция бомбардировщика

Пе-2 — двухмоторный низкоплан с двухкилевым оперением, трёхстоечным убирающимся шасси с хвостовой опорой. Экипаж состоял из командира, штурмана и стрелка-радиста. Экипаж находился в двух негерметичных кабинах.

Фюзеляж

Фюзеляж состоял из трех частей: носовой с кабиной пилота и штурмана, средней (центроплан) и хвостовой с кабиной стрелка-радиста и хвостовым оперением. Нижняя часть носа самолета была стеклянной для использования при бомбардировке с пикирования. Постепенно, от серии к серии, площадь остекленения уменьшалась.

Крыло

Крылья самолета в классическом понимании этого слова собирались с опорой на два лонжерона, крепящихся на лонжероны тринадцати нервюр на каждое крыло, стрингеров и обшивки. Для усиления жесткости крыла, в передней части была расположена швеллерная балка. Механизация крыла представлена элеронами, взлетно-посадочными и тормозными щитками, применяемыми при пикировании. Механизация крыла электрифицирована. Крылья крепились к центроплану, который и сам имел силовой набор. Между двумя продольными лонжеронами центроплана располагался бомбовый отсек. В крыльях располагались бензобаки.

Оперение

Оперение цельнометаллическое. Рули направления и высоты состояли из цельнометаллического каркаса и полотняной обшивки. На самолет ставились электрические приводы рулей высоты и направления, а также стабилизатора.

Кабина Пе-2

Приборная панель пилота состояла из трех частей. У штурмана и радиста размещались свои приборы.

У летчика на панели содержались следующие приборы: указатель скорости, авиагоризонт, высотомер, гиромагнитный компас, указатель поворота, вариометр.

Помимо этих приборов, были другие: бензиномер, указатель температуры наружного воздуха, два электротахометра, манометр инертного газа первой зоны, два манометра бензина, два манометра масла. Также в кабине располагались приборы контроля двигателей.

Кабина радиста оборудована радиостанцией. У штурмана имелся радиополукомпас.

Все члены экипажа были подключены к самолетно-переговорному устройству.

В кабине радиста можно было установить «АФАшку» — аэрофотоаппарат.

Двигатели

Самолёт Пе-2 имел два двигателя М-105 разных модификаций. Двигатели оснащались винтами переменного шага. Запуск моторов производится при помощи сжатого воздуха.

Двигатели располагались в подкрыльевых мотогондолах. Задняя часть мотогондолы содержит нишу для стойки шасси.

Система охлаждения

Основным типом охлаждения винтомоторной группы самолета было жидкостное. Для охлаждения моторов в систему охлаждения встроены по два радиатора на каждый двигатель, поток воздуха на которые можно было регулировать путем открытия или закрытия жалюзи. Всего на каждый двигатель в систему охлаждения заливалось 75 литров антифриза.

Винты оборудованы жидкостной противообледенительной системой с использованием смеси из 15 % глицерина и 85 % этилового спирта.

Электрическая система

Для обеспечения электропитания, по всему самолету была протянута электропроводка. Чтобы избежать наводок на аппаратуру и радиостанцию, вся проводка была экранирована.

На каждом двигателе стояли электрогенераторы, обеспечивающие питание бортовой сети. Более того, в самолете была размещена аккумуляторная батарея, а в хвосте размещался разъем для подключения наземного электропитания.

Вся крыльевая и хвостовая механизация самолета была электрифицирована.

Вооружение Пе-2

Самолет мог нести бомбовый груз как внутри фюзеляжа, так и снаружи. Нормальная загрузка самолета – 600 кг, максимальная –1000 кг. Максимальный калибр применяемых бомб — 500 кг.

Применение бомбового вооружения при пикировании было возможно только с внешних узлов подвески. Из внутренних отсеков работать можно только в горизонтальном полете. Причем роли были распределены: по целям с горизонтали работал штурман, а с пикирования – летчик.

Оборонительное вооружение самолета изначально включало в себя 4 пулемета ШКАС под патрон 7,62*53R. Штурман вел оборонительный огонь в верхней задней полусфере, стрелок-радист — в нижней. У летчика было два курсовых пулемета.

Однако из-за слабости, ШКАСы заменили на пулеметы УБ (универсальный Березина) калибра 12,7 мм.

На некоторых поздних сериях ставили противосамолетный гранатомёт с 10 гранатами. Но боевое применение показало, что этими гранатами сбить атакующий истребитель невозможно, и от этого оружия отказались.

Тактико-технические характеристики

Модификаций самолета выпущено было очень много, поэтому сложно отразить характеристики, присущие всем самолетам.

Приведем усредненные ТТХ:

- Экипаж: 3 человека (пилот, штурман, стрелок-радист);

- Длина: 12,66 м;

- Размах крыла: 17,13 м;

- Высота: 3,925 м;

- Площадь крыла: 40,5 м²;

- База шасси: 6,63 м;

- Колея шасси: 4,72 м;

- Масса пустого: 5 840 кг;

- Нормальная взлётная масса: 7 550 кг;

- Максимальная взлётная масса: 8 500 кг;

- Объём топливных баков 1 484 л;

- Силовая установка: 2 × М-105 разных модификаций;

- Мощность двигателей: 2 × 1100 л. с. (2 × 809 кВт) (дано для стандартного М-105);

- Воздушный винт: трёхлопастный, переменного шага.

Лётные характеристики

- Максимальная скорость: на высоте — 540 км/ч на 5100 м, у земли — 452 км/ч;

- Практическая дальность: 1200 км;

- Практический потолок: 8700 м;

- Скороподъёмность: 9,8 м/с (расч.);

- Время набора высоты: 5000 м за 8,5 мин.;

- Нагрузка на крыло: 185 кг/м²;

- Тяговооружённость — 204 Вт/кг (3,6 кг/л. с.).

Достоинства и недостатки

На момент начала производства, Пе-2 имел вполне современные на тот период характеристики. Скорость бомбардировщика была ненамного ниже немецкого истребителя Мессершмитт Bf.109E (Эмиль) образца 1940 года. Конкурент «Пешки» — Юнкерс Ju.888A-4 выпуска 1940 года — был больше и тяжелее. Несмотря на то, что Юнкерс брал 3 т бомб, по скорости он был медленнее (примерно на 80 км/ч). Потолок Юнкерса был ниже на 600 м. Маневренностью «Пешка» тоже превосходила Юнкерс.

Кабина летчика и штурмана была неплохо снабжена приборами, летчик был защищен бронеспинкой, потом защита появилась и у штурмана.

Нельзя не отметить, что для самолета такой массы бомбовая нагрузка достаточно мала. Конечно, это объясняется запасом прочности планера и слабыми двигателями, но ситуацию это не меняет.

Модификации бомбардировщика

За время производства самолета было разработано большое количество вариантов (модификаций) машины. Самолет работал как разведчик и как бомбардировщик.

Пе-2 — разведчик

По большому счету, любой серийный борт можно было переквалифицировать в разведчика, поскольку в любой самолет можно было штатно поставить авиационный фотоаппарат. Однако производились и специализированные машины. Они комплектовались дополнительными подвесными баками. Присутствовало только оборонительное вооружение.

Пе-2-М-82

После запуска в производство и освоения двигателя М-82ФН на Пермском моторном заводе, небольшая партия из 135 машин была выпущена с этими двигателями. В отличие от штатного, двигатель М-82ФН имел воздушное охлаждение и схему расположения цилиндров «звезда». Штатный двигатель был V-образный. За счет более мощных моторов выросла скорость самолета и бомбовая нагрузка.

В августе 1943 года Владимир Михайлович Мясищев предложил внести усовершенствования в «Пешку». Измененный вариант самолета получил обозначение Пе-2А. На эту модификацию планировалось ставить усовершенствованные двигатели М-105ПФ. Проектный нормальный полетный вес увеличивался до 7800 кг, а максимальная скорость до 540 км/ч. Планировалось внесение изменений в кабину пилота и штурмана. Также много новшеств вносилось в конструкцию самолета для улучшения аэродинамики. Машина была выпущена в единственном экземпляре и серийно не производилась.

Дальнейшая модификация самолета Пе-2А. Были изменены коки винтов и капоты двигателей. Много усовершенствований планировалось по результатам испытаний в ЦАГИ. Машина в серию не пошла. Изготовлен один экземпляр.

Пе-2ВИ

Пе-2ВИ (высотный истребитель) — оснащался двигателями М-105ПФ. Гермокабина и нагнетатели позволили получить практический потолок – 11000 км. Скорость на высоте 565 км. Выпущен малой серией.

Пе-2И — опытный двухместный дневной пикирующий бомбардировщик. Фактически представлял новый тип самолета с небольшими заимствованиями от стандартного Пе-2. Изменен (увеличен) фюзеляж. Изменены крылья. Изменены двигатели (заменены на ВК-107А). Изменены шасси и электрооборудование самолета. Машина развивала скорость 656 км/ч на высоте 5650 метров. Машина в серию не пошла. Изготовлено 2 экземпляра.

Дальнейшее развитие модели Пе-2И. Бомбоотсек вмещал в себя фугасную бомбу калибра 1000 кг. Оборонительное вооружение — пушки УБ-20. Экипаж — три человека. Изготовлено 4 борта.

Пе-2РД

Опытный самолет с ЖРД (жидкостным реактивным двигателем) в качестве ускорителя. Самолет совершил более 100 полетов. Послужил основой для разработки первых советских реактивных истребителей.

Очередная попытка глубокой модернизации «Пешки». Изменена схема самолета, конструкция фюзеляжа, крыльев. Машина в серию не пошла. Изготовлен один экземпляр.

Пе-2ФТ

Модификация имеет интересное название – ФТ–фронтовое требование. По требованию действующей армии были заменены пулеметы ШКАС на УБТ. Немного модернизированы мотогондолы и коки винтов.

Подводя итог можно сказать, что бомбардировщик, хотя и требовал большого мастерства пилота, однако, был неприхотливой машиной, вытащившей на своих плечах (или плоскостях) всю войну, пройдя ее с первого до последнего дня.

Самолет Петляков Пе-2. Фото. История. Характеристики.

Бомбардировщик ПЕ-2 был создан в 1938 году и уже в 1939 совершил свой первый полет. Созданный на основе двухмоторного истребителя «100» или «сотка», как его называли в широких кругах, изначально самолет предназначался как истребитель для высотных полетов. Создателем бомбардировщика стал В.М. Петляков. История его создания интересна тем, что Петляков, попавший под волну репрессий, был заключен под стражу, как вредитель, но, благодаря тому, что государство не хотело, чтобы умы пропадали, на базе НКВД был создан Специальный Технический Отдел – СТО. Собственно отсюда и название.

Бомбардировщик ПЕ-2. Фото.

Свой первый полет «100» совершил 1-го мая 1940 года. На это зрелище пришли посмотреть все: и обычные граждане, и солдаты, и офицеры Германии, на то время подписавшей «Акт о ненападении» с СССР. Однако тогда «сотка» была продемонстрирована, как высотный истребитель, но уже в июне назначение изменилось, и самолет был переименован в ПЕ-2 – пикирующий бомбардировщик.

Основной задачей конструкторов стало именно пикирование: ему уделялось довольно много времени, т.к. это должно было стать основной функцией бомбардировщика. Экипаж ПЕ-2 или «Пешки» состоял из 3-ох человек. Самолет имел два поршневых мотора М-105, каждый из которых был мощностью в 1100 л.с. Максимальная скорость самолета составляла 540 км/ч, дальность полета – 1300 км. Практический потолок равнялся 8800 м, а максимальная боевая нагрузка – 1000 кг. Самолет был полностью обшит металлом, только обшивка руля была выполнена из ткани. Экипаж был защищен броней. В бомбардировщике имелись отверстии для пулеметов.

Но изначально ПЕ-2 сбрасывал бомбы исключительно в горизонтальном положении, потому что пилоты боялись, что щепки повредят самолет и нанесут увечья экипажу. Первый, кто не побоялся пикировать был Полбин Иван Семенович. Его экипаж стал самым дружным за все время войны. Три человека, три друга, три товарища. Они были неразлучны: вместе летали, вместе отдыхали. Так и прошли всю войну, вплоть до самого Берлина. И.С. Полбин был дважды награжден званием Героя Советского Союза.

Бомбардировщик ПЕ-2. Видео.

Не судилось увидеть успех своего творения только Петлякову. Создатель самолета умер в 1942 году, на своем ПЕ-2. Это случилось не из-за сбоя в самолете, а из-за погодных условий, ведь была зима, шел снег, и дорогу было плохо видно. Но все равно В.И. Петляков навсегда останется великим конструктором, сыгравшим победную игру своей «Пешкой» .

Этот самолет в Советской Армии получил прозвище «пешка». Пе-2 – пикирующий советский бомбардировщик, который активно эксплуатировали в боевых целях во времена Второй мировой войны. Он же стал самым массовым пикирующим бомбардировщиком, сделанным на просторах Советского Союза.

История Пе-2

Разработкой «пешки» занимались конструкторы и инженеры КБ НКВД, СКБ-29 со средины 1938 г. Его конструировали на базе высотного двухмоторного опытного истребителя «100».

Первый полет на Пе-2 был совершен 22.12.1939. Серийно производить самолет начали с 1940 года.

Пе-2 использовали как летающую лабораторию для проверки ракетных ускорителей. Впервые выполнить полет с ракетной установкой на борту удалось осенью 1943 г., отмечено повышение скорости на 92 км/ч. Испытания различных ракетных установок длились до 1945 г. Ракетные ускорители были спроектированы С.П. Королевым.

Конструкция Пе-2

Конструкция самолета Пе-2 выполнена по типу низкоплана с двухкилевым оперением. Стоит отметить удачное расположение кабины экипажа, из которой летчик и штурман имели отличный угол обзора. Снижение скорости во время пикирования выполнялось за счет решетчатых тормозных щитков, которые прижимались к нижней части крыла. Торможение происходило путем выставления щитков навстречу потоку.

Данный самолет впервые в СССР оснастили многими механизмами электрического управления. На такой шаг пришлось пойти из-за того, что в гермокабине тяжело будет выводить подвижные тяги. К сожалению, именно электродистанционное оборудование часто становилось причиной возникновения самовозгорания аппарата в воздухе. Искры, которые могли образовываться при работе, поджигали бензиновые испарения.

В гидросистему пикирующего самолета заливали спиртоглицериновую смесь АМГ-6, которую авиаторы называли «ликер шасси».

Производство Пе-2

Серийное производство наладили на трех авиационных заводах: № 22 в Казани – основной производственной базе Пе-2, №39 в Москве и Иркутске, № 124 в Казани. За все время построено 11 427 экземпляров пикирующего самолета-бомбардировщика.

Эксплуатация Пе-2

Военные кадры двояко относились к появлению данного самолета. С одной стороны, машина была достаточно современной для тех лет и имела великолепные летно-технические характеристики, неплохое оборудование и автоматику. С другой стороны, им было тяжело управлять, особенно выполняя взлет или посадку. Профиль крыла нуждался в высоких скоростях, и, если допустить ошибки в пилотировании на низкой скорости, можно было опрокинуть самолет на крыло. На посадке Пе-2 часто «козлило» из-за недоскональной работы амортизаторов шасси, а на взлете наблюдалась тенденция к развороту.

Во время торможения на посадке самолет был склонен к капотированию из-за специфического расположения основных опор шасси.

Наличие электропривода нуждалось в грамотном техническом обслуживании, которое было невозможно качественно проводить в условиях войны.

Боевое применение Пе-2

На вооружение в ряды ВВС СССР самолет Пе-2 поступил уже в 1941 году и провел на фронте весь период Второй мировой войны. В боевых целях бомбардировщик применялся достаточно успешно. Благодаря высокой скорости Пе-2 хорошо было использовать в светлое время суток. Но первые серийные бомбардировщики комплектовались слабым оборонительным вооружением. На них были установлены пулеметы ШКАС – крайне маломощное и капризное оружие, плюсом которого была только скорострельность.

Поскольку этот самолет нужно было прикрывать в воздухе истребителями, за время войны он так и не раскрыл полностью свой потенциал.

Только начиная с 1943 года, серийные самолеты вместо ШКАСов стали комплектовать пулеметами Березина, и оборонительная мощь Пе-2 существенно выросла.

Пикирующий бомбардировщик применялся для точечных ударов по базам, транспортным узлам и наземной технике противника в условиях сильной облачности, он использовался для крушения вражеских автоколонн.