Самый шумный и самый незаметный бомбардировщик в мире.

Самый шумный самолет в истории. Экспериментальный истребитель XF-84H – «Вопящий гром»

К началу 1950-х годов большинство боевых самолетов американских ВВС оснащались реактивными силовыми установками. Турбореактивные двигатели устанавливались на всех создаваемых бомбардировщиках и истребителях, обеспечивая им большую высоту полета и высокую максимальную скорость. Но при этом большой удельный расход топлива приводил к тому, что у реактивных самолетов была относительно небольшая дальность полета, особенно на фоне возрастающих тактико-технических требований.

Чтобы компенсировать этот недостаток, использовалось два основных подхода: дозаправка в воздухе или применение подвесных топливных баков. Однако дозаправка в воздухе пригодная для стратегических бомбардировщиков, для тактической авиации того времени применялась ограниченно и только при перегоночных перелетах. Подвесные топливные баки решали проблему для истребителей-перехватчиков, однако для истребителей бомбардировщиков были не лучшим решением, поскольку занимали место на внешней подвеске, уменьшая таким образом боевую нагрузку.

В морской авиации ситуация была несколько иной. Здесь единственными реактивными самолетами являлись истребители. Патрульные самолеты берегового базирования и палубные штурмовики по старинке оснащались поршневыми двигателями, так как для действующих над морем самолетов, ключевое значение имели продолжительность и дальность полета (а для палубных – еще и меньшая, по сравнению с реактивными самолетами, посадочная скорость винтовых машин).

Однако поршневые двигатели перспективы развития не имели, поэтому специалисты американских ВМС обратили свое внимание на турбовинтовые двигатели, которые имели меньший по сравнению с турбореактивными двигателями расход топлива, но развивавшие большую, чем поршневые моторы, мощность.

Турбовинтовые двигатели также привлекли внимание командования ВВС, которое считало их подходящими для истребителей-бомбардировщиков. Это объясняется тем, что данные самолеты действуют на небольших высотах, для них большая скорость определяющим качеством не была, а вот продолжительность, большая дальность полета и большая боевая нагрузка являлись исключительно важными.

В указанный период в морской авиации наиболее многообещающим считался турбовинтовой двигатель ХТ40 фирмы “Аллисон”, который развивал мощность около 6000 л.с. (поздние модификации – более 7000 л.е.). Его планировалось установить на большинство перспективных флотских машин: палубные штурмовики Норт Америкэн XA2J-1 “Сэвидж” и Дуглас XA2D-1 “Скайшарк”, патрульную летающую лодку Конвэр XP5Y-1, истребители ВВП Локхид XFV-1 и Конвэр XFY-1 “Пого”. ХТ40 – “спарка” двигателей Т-38, приводящих винт через общий редуктор.

ВВС к ХТ40 проявили определенный интерес, и в 1951 году совместно с флотом была инициирована программа строительства турбовинтового истребителя-бомбардировщика имеющего высокие летно-тактические характеристики. Машина должна была сочетать в себе лучшие черты реактивных (высокие скороподъемность и скорость полета) и винтовых (низкая посадочная скорость, большая дальность полета, небольшой пробег и разбег) самолетов. Предполагалось построить 4 прототипа – 3 для ВВС и 1 для флота.

Разработкой турбовинтового истребителя-бомбардировщика занялась компания “Рипаблик Авиэйшн Корпорэйшн”. Конструкторская группа работала под руководством Джозефа Фримэна.

Чтобы сэкономить время и средства, в конструкции нового самолета, с фирменным обозначением АР-46, использовали общую аэродинамическую концепцию и узлы строившихся реактивных самолетов – разведчика RF-84F «Тандерфлэш» и истребителя-бомбардировщика F-84F «Тандерстрик».

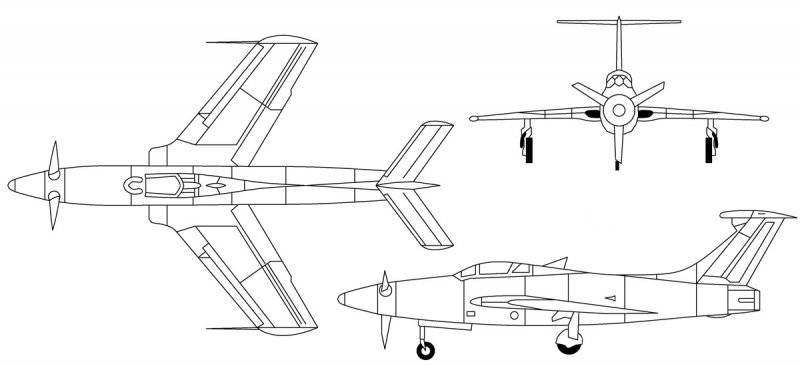

АР-46 – свободнонесущий одноместный среднеплан цельнометаллической конструкции, имеющий трехстоечное убирающееся шасси с носовой опорой. Пилотская кабина, стреловидное крыло и шасси взяли от F-84F без изменений. Поскольку в носовой части фюзеляжа разместили винт, воздухозаборники двигателя установили в корневых частях консолей крыла – как на RF-84F. Крыло самолета имело щелевые закрылки, предкрылки и элероны.

Существенно переработали хвостовое оперение. Киль в сравнении с F-84F стал выше, изменилась его форма. Цельноповоротный стабилизатор был перенесен на верхушку киля. Это было сделано для того, чтобы вынести его из воздушного завинтового потока. За кабиной пилота установили небольшой аэродинамический треугольный гребень.

Фюзеляж АР-46 спроектировали заново. Его длина, по сравнению с F-84F, была больше. По компоновке он напоминал «Аэрокобру». Турбовинтовой двигатель ХТ40А-1 имевший мощность 5850 л.с. размещался в хвостовой части, а винт приводился шестиметровым валом, проходящим под кабиной пилота.

Трехлопастный винт изменяемого шага разработала фирма “Аэропродактс” – единственная, взявшаяся за это задание. Винт был необычным – диаметр составлял 3,66 метров, а ширина лопастей 1/3 от их длины. Большая скорость вращения стала причиной того, что законцовки лопастей двигались с превышением скорость звука (М=1,18). Вероятно, изделие “Аэропродактс” – первый в мире сверхзвуковой винт.

Двигатель ХТ40 кроме тяги, производимой винтом, обеспечивал дополнительную тягу благодаря реактивной струе. Данный двигатель обладал еще одной интересной особенностью: наличием форсажной камеры. Истребитель фирмы «Рипаблик» стал, таким образом, единственным винтовым самолетом, который был снабжен подобным устройством, хотя, следует отметить, что форсажная камера ни в одном из полетов не включалась.

Максимальный запас топлива размещаемого во внутренних и подвесных, находящихся под консолями крыла баках равнялась 6400 литров. При этом дальность полета могла равняться 3800 км.

По проекту, встроенное вооружение состояло из одного пулемета Т45 калибра 15,24 мм с боекомплектом 1200 патронов (также рассматривался вариант с 3 такими пулеметами). Внешние подвески могли служить для размещения авиабомб и НАР общей массой до 1800 кг.

В мае 1952 года проект и макет самолета АР-46 были показаны представителям военно-воздушных сил и одобрены заказчиком. К тому времени флот потерял к проекту интерес, так как внедрение угловых взлетных палуб и мощных паровых катапульт позволило использовать с авианосцев тяжелые реактивные самолеты, имеющие высокие взлетные и посадочные скорости. Поэтому ограничились созданием всего двух прототипов, договор на постройку которых был подписан 15 декабря 1952 года.

Вначале новому самолету зарезервировали обозначение XF-106, однако вскоре его заменили на XF-84H, так как у конгрессменов было гораздо проще добиться выделения денег на модификацию существующего самолета, а не на создание нового.

В воздух первый прототип XF-84H впервые поднялся 22 июля 1955 года с авиабазы Эдварде. Пилотировал Генри Дж. Биэрдом, летчик-испытатель фирмы “Рипаблик”.

Результаты данного и последующих полетов приносили только разочарования. Прежде всего, машину преследовали тех. проблемы, которые были связаны с винтомоторной установкой. Вал винта большой длины сильно вибрировал. Постоянно отказывал механизм изменения шага винта, затрудняя полет или делая его невозможным вообще. Да и сам двигатель ХТ40, по словам самих инженеров «Аллисон», был «. монстром и кошмаром механиков». Достаточно упомянуть тот факт, что на проведение всех предстартовых процедур, в том числе прогрев двигателя и проверка его электрических и гидравлических систем, требовалось 30 минут!

Но, пожалуй, самым неприятным недостатком XF-84H являлся невероятный шум, который производила его винтомоторная установка, и прежде всего – винт. Как уже говорилось, законцовки лопастей двигались со сверхзвуковой скоростью и создавали тем самым ударные волны.

Стандартные защитные наушники, применяемые наземным персоналом, совершенно не помогали, что было неудивительно – звук, производимый винтомоторной установкой, слышали на расстоянии 35 км! Персонал, находящийся на аэродроме на расстоянии в несколько сотен метров от самолета с включенным двигателем испытывал головокружение, недомогание, случались обмороки и приступы эпилепсии. Один из пилотов компании «Рипаблик», выполнил на новом самолете один полет и наотрез отказался участвовать в программе. Остальные полеты были совершены Генри Биэрдом.

Вероятно, XF-84H самый шумный самолет в истории авиации. Ему и прозвище дали подходящее – “Тандерскритш”, что переводится как “вопящий гром”. Механики, ощутившие акустическое воздействие самолета на себе в полной мере, на этом не останавливались и заявляли, что если машина хотя и не преодолела звуковой барьер, то “шумовой барьер” превысила несомненно.

В рамках программы испытаний выполнили всего двенадцать полетов, из которых одиннадцать завершились из-за неполадок аварийной посадкой, и только один оказался удачным! Из них первый прототип поднимался в воздух восемь раз (включая единственный удачный), второй взлетал лишь четыре раза.

Во время полетов на высоте 3000 метров удалось развить скорость в 837 км/ч, что гораздо ниже того на что рассчитывали конструкторы – 1080 км/ч (а по мнению оптимистов XF-84H смог превысить скорость звука). Несмотря на это XF-84H являлся самым быстрым турбовинтовым самолетом – до того как появился советский Ту-95.

9 октября 1956 года программу официально закрыли. Таким образом, оборвалась одна из “тупиковых ветвей” эволюции боевых самолетов. Успешно эксплуатируемые на транспортных, патрульных самолетах и бомбардировщиках турбовинтовые двигатели для истребителей оказались непригодными. Второй прототип XF-84H был сдан на слом, первый установили у въезда на авиационную базу “Мидоус Филд” возле Барксфилда (штат Калифорния) на бетонном постаменте. В феврале 1999 года передан в Национальный музей американских военно-воздушных сил в Дейтоне (штат Огайо).

Летно-технические характеристики:

Размах крыла – 10,21 м;

Длина – 15,69 м;

Высота – 4,69 м;

Площадь крыла – 30,75 м2;

Масса пустого самолета – 7888 кг;

Нормальная взлетная масса – 10433 кг;

Максимальная взлетная масса – 13472 кг;

Тип двигателя – 1 турбовинтовой двигатель Allison XF-40-A-1;

Мощность – 5850 л.с.;

Максимальная скорость – 1080 км/ч;

Крейсерская скорость – 730 км/ч;

Перегоночная дальность – 3800 км;

Практическая дальность – 1650 км;

Скороподъемность – 883 м/мин;

Практический потолок – 10700 м;

Экипаж – 1 человек.

Вооружение:

– один пулемет Т45 калибра 15,24 мм с боекомплектом 1200 патронов;

– авиабомбы и НАР общей массой до 1800 кг. на внешних подвесках.

Самый шумный самолет за всю историю авиации (6 фото + 1 видео)

Развитие авиации сегодня направлено не только на экономичность двигателей, но и на то, как сделать их более тихими. Но полвека назад на такие мелочи никто не обращал особого внимания. Иначе не появился бы самолет, который, по всей видимости, считается самым шумным в мире – шумнее, чем даже знаменитый Ту-95. Знакомьтесь: Republic XF-84H.

Начало 1950-х годов ознаменовалось бурным развитием реактивной авиации, прежде всего в военно-воздушных силах. Однако первые реактивные двигатели обладали достаточно большим расходом топлива, из-за чего дальность полета самолетов не была слишком большой.

Примерно в это время в США и появился проект турбовинтового истребителя-бомбардировщика, который имел бы большой боевой радиус. Контракт на постройку двух прототипов был заключен в конце 1952 года.

XF-84H – это одноместный среднеплан со стреловидными крыльями. Самолет был оснащен турбовинтовым двигателем мощностью 5850 лошадиных сил, который располагался сзади кабины, и при помощи шестиметрового вала, проходящего под кабиной, передавал вращение на винт.

Особо следует сказать о винте, располагающийся в носовой части самолета. За его разработку взялась только единственная компания Aeroproducts. Винт диаметром 3,66 метров имел три лопасти, причем необычайно широких – их ширина составляла одну треть от длины.

Сложность расчета и изготовления такого винта была сопряжена с его очень высокой скоростью вращения – законцовки лопастей при крейсерском режиме полета двигались со сверхзвуковой скоростью, составляя 1,2 Маха.

В 1955 году XF-84H впервые поднялся в воздух. Судьба самолета не задалась сразу же. Из одиннадцати полетов десять закончились аварийной посадкой. Для боевых действий самолет не очень подходил из-за крайне длительного получасового прогрева. Огромный винт, вращающийся с большой скоростью, создавал чудовищные вибрации, распространяющиеся по всему фюзеляжу. Также наблюдались постоянные проблемы с изменением шага винтов и гидравликой.

Но самой большой проблемой Republic XF-84H являлся производимый им шум, не укладывающийся ни в какие разумные рамки. Вращение законцовок лопастей со сверхзвуковой скоростью создавало такие сильные звуковые удары, что шум от них был слышен за 40 километров. Находится вблизи самолета было опасно даже в защитных наушниках.

Распространяющиеся от винта ударные волны уходили в боковые стороны на сотни метров и были такие сильные, что могли сбить с ног человека, стоящего неподалеку. Руководитель проекта, мимо которого взлетал XF-84H, был серьезно контужен. Шум также вносил серьезные помехи в работу персонала в командно-диспетчерской вышке. Сам пилот в самолете испытывал головную боль и тошноту.

В конце концов было принято решение отводить самолет в самый конец летного поля, и запускать и прогревать двигатель там. Но самолету это не помогло. Спустя год программа была закрыта из-за многочисленных проблем при испытаниях и невозможности достичь расчетной скорости 837 км/ч.

В целом, проект Republic XF-84H – это типичная инженерная ошибка. Таких проектов было много во всех странах и, несомненно, они еще будут. Но ошибочные проекты тоже нужны, так как наработки и практические результаты, несомненно, имеют ценность и учитываются при проектировании последующих летательных аппаратов.

Как он шумел (звук погромче)

Источник: youtu.be

«Самый незаметный бомбардировщик в мире». Почему B-2 Spirit оказался не нужен

Самый незаметный бомбардировщик в мире, B-2 Spirit в итоге вошел в историю скорее как «истребитель» — истребитель денег американских налогоплательщиков. Что же породило столь непохожий на все остальное проект, почему на него не пожалели гигантских денег, и почему они в итоге оказались потрачены зря? 42.TUT.BY разобрался в вопросе.

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Зачем он нужен?

Стратегические бомбардировщики неплохо проявили себя еще во Вторую мировую. Удары британских «ланкастеров» и американских «летающих крепостей» стирали с лица земли целые города. Промышленность Третьего рейха рассредоточилась по маленьким местечкам и сельской местности, чтобы ее не уничтожили налеты тысяч «стратегов». А появившееся к концу войны ядерное оружие повысило роль стратегической бомбардировочной авиации до критической — до появления межконтинентальных баллистических ракет такие самолеты были единственным способом доставить атомную бомбу. Потому главные соперники — СССР и США — не жалели средств на разработку все более и более совершенных бомбардировщиков.

Но все ограничивалось возможностями ПВО. Зенитные ракеты и истребители-перехватчики год от года прогрессировали, и шанс, что «стратег» удачно долетит до цели, был не слишком велик. А в условиях современной войны потеря каждого бомбардировщика значила очень много: самолеты стоили до неприличия дорого. Следовало решить проблему.

Советский Союз делал это, просто увеличивая скорость самолетов до сверхзвуковой — так появились Ту-22, а потом Ту-160 (оба самолета, кстати, летали в Минске на авиапараде 3 июля). Но решение проблемы «в лоб» не выглядело оптимальным: как быстро ни летай, зенитная ракета будет быстрее.

Ту-160. Фото: wikipedia.org

Ту-160. Фото: wikipedia.org

А если ПВО не помеха? Вдруг существует возможность долететь до цели так, как будто она вообще ничем не защищена, и уничтожить ее ядерной бомбой? Тогда, конечно, задача значительно упрощается. Именно эти соображения и привели к созданию бомбардировщика с пониженной радиолокационной заметностью, или, по-простому, «самолета-невидимки».

Как он создавался?

Разрабатывать B-2 Spirit начали в конце семидесятых годов, программа называлась «Advanced Technology Bomber» (ATB). Здесь не обошлось без политики: в ходе борьбы за президентское кресло республиканец Рональд Рейган обвинял демократа Джеймса Картера, что тот недостаточно заботится о безопасности страны и уделяет мало внимания новейшим оружейным разработкам. В итоге Картер, бывший на тот момент президентом, дал отмашку на производство новейшего бомбардировщика. Идея была проста и одновременно фантастична: создать самолет, который не виден на радарах. В случае удачи бомбардировщик преодолевал бы даже самую мощную ПВО так, как будто ее вовсе не существует.

Сразу выяснилось, что удобнее всего выполнить новый самолет по схеме «летающее крыло», когда у самолета вообще нет фюзеляжа. Теоретически это идеальная форма, так как в данном случае подъемную силу создает весь самолет, а не только крылья. Это делает машину маневренной — но вместе с тем чудовищно усложняет управление, так как «летающее крыло» крайне тяжело даже просто удерживать на курсе. Еще в тридцатых-сороковых годах в СССР, Германии и США проводились эксперименты по созданию таких самолетов, но все заканчивалось одним и тем же: очередной прототип терял управление и разбивался. Но на дворе были семидесятые, уже появилась достаточно совершенная автоматика, электродистанционная система управления теперь позволяла держать самолет ровно, не отвлекая на это все силы пилота. Поэтому идея выглядела перспективной.

Более того, именно «летающее крыло» дает самые большие возможности снизить заметность самолета для радаров: отсутствие выступающих частей вкупе с использованием радиопоглощающих материалов теоретически могли сделать бомбардировщик невидимым для врага. Стоимость всего этого была астрономической, но парадоксальным образом самолет будущего мог сделать расходы на будущую войну… ниже. Как это возможно? Очень просто.

Фото: topwar.ru

Фото: topwar.ru

На представленной инфографике видно, сколько самолетов понадобилось бы при гипотетическом преодолении советской ПВО. Если использовать обычные самолеты, то успешный налет обеспечивался бы 32 бомбардировщиками, 16 истребителями эскорта, 12 самолетами для подавления ПВО и 15 заправщиками для этой армады. Использование высокоточного оружия понижало количество задействованных бомбардировщиков вдвое, а заправщиков — в полтора раза. Так, для тех же целей потребовалось бы всего восемь штук «Ночных ястребов» F-117 с технологиями незаметности при двух заправщиках. И, наконец, всю «работу» могли сделать всего два бомбардировщика-невидимки.

На разработку нового «стратега» были выделены нужные суммы, а за право стать создателем самолета будущего боролись ведущие авиакомпании США. Победителем вышла корпорация Northrop, что в какой-то мере символично: ее основатель Джон Нортроп всю жизнь был фанатом схемы «летающее крыло» и мечтал, что такие самолеты когда-нибудь будут доминировать в небе. Увы, он умер в 1981 году, так и не увидев воплощения своей мечты.

Работа над новым самолетом стоила больше 22 миллиардов долларов и заняла 10 лет, но конструкторам все же удалось создать «бомбардировщик будущего». Он не был похож ни на один серийный самолет в мире: без вертикального оперения, без фюзеляжа, без каких-либо выступов, покрыт углепластиком черного цвета. B-2 Spirit выглядел угрожающе — и красиво. В 1988 году новый «стратег» был представлен широкой публике.

Фото: topwar.ru

Фото: topwar.ru

Разумеется, «невидимость» самолета была частичной — в воздухе его было отлично видно. Но его эффективная площадь рассеивания (ЭПР) — параметр, характеризующий заметность машины для радара — была и остается очень и очень низкой. Чем она ниже — тем ниже заметность самолета для радиолокационных систем.

Теоретически большинство самых мощных советских радаров (или даже все) не могли его заметить. «Дух» должен был неспешно (скорость машины по меркам конца восьмидесятых была смешной, в районе 1000 километров в час) долететь до нужной цели, выполнить задачу и удалиться. Оружием новейшего самолета были бомбы, никаких современных ракет ему не полагалось. Зато он мог нести сразу 80 обычных или 16 атомных бомб — хватило бы любому объекту. Лишь к началу 21 века для B-2 появились крылатые ракеты.

Почему он оказался бесполезным?

B-2 Spirit создавался с одной-единственной целью: без помех разбомбить нужные объекты СССР. Но первый полет бомбардировщика состоялся в 1989 году, когда соцлагерь уже разваливался, а ближе к середине девяностых, когда первые «Духи» начали поступать на вооружение, СССР уже давно распался. Холодная война закончилась, а на предполагаемую «горячую» бомбардировщик-невидимка опоздал. Преодолевать сверхмощную ПВО Советского Союза стало незачем, ельцинская Россия была для США вполне верным союзником. Ядерные бомбы на самолетах заменили обычными, и мир так и не узнал, достаточно ли B-2 Spirit незаметен, чтобы преодолеть действительно современные радары. Потому что все случаи боевого применения «самолета-невидимки» были, мягко говоря, не против равных противников, например, Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии.

В русскоязычных кругах, правда, ходит легенда, что во время налетов на Югославию один B-2 Spirit был сбит сербскими зенитчиками. Но в данном случае имеет место банальная ошибка: батарея С-125 Золтана Дани сбила не «Спирит», а F-117 Nighthawk — тоже довольно продвинутый самолет, но с несравнимо худшими технологиями малозаметности. Сами же B-2 боевых потерь не несли никогда — только один «дух» был потерян во время аварии.

Lockheed F-117 Nighthawk. Именно такой самолет сбили в Югославии в 1999 году. Фото: wikipedia.org

Lockheed F-117 Nighthawk. Именно такой самолет сбили в Югославии в 1999 году. Фото: wikipedia.org

Впрочем, большой пользы от неубиваемого самолета все равно получить не удалось. Для выполняемых им задач B-2 Spirit имел явно излишние характеристики, а его эксплуатация обходилась чудовищно дорого: достаточно сказать, что без специального ангара радиопоглощающее покрытие самолета теряет свои замечательные и пока ни разу не пригодившиеся свойства.

С учетом всех расходов стоимость бомбардировщика-невидимки зашкалила уже за два миллиарда долларов, и вместо планируемых 132 штук на сегодняшний день построено всего 20. Причем командование ВВС США полагает, что это на 20 самолетов больше, чем нужно. Потому великолепный футуристичный бомбардировщик, созданный для Третьей мировой, в недалеком будущем отправится в отставку. И это хорошо, потому что Третья мировая нам точно не нужна.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

«Его перехват не станет сложной задачей»: как США разрабатывают новый «невидимый» бомбардировщик

Президент американской компании Northrop Grumman Aerospace Systems Янис Памильянс заявил, что стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который сейчас разрабатывается для ВВС США, будет очертаниями напоминать стоящий на вооружении самолёт B-2 Spirit (эксплуатируется в войсках с 1997 года). Об этом сообщает портал Defense News.

Однако Памильянс не стал раскрывать характеристики B-21. В то же время он отметил, что самолёт будет обладать основными достоинствами своего предшественника.

Памильянс выступил на мероприятии, приуроченном к 30-летию первого полёта B-2 Spirit. Он состоялся 17 июля 1989 года, однако мероприятие прошло в августе.

B-21 Raider (B — bomber (бомбардировщик), «21» — XXI век) разрабатывается в качестве замены стратегических самолётов B-52 Stratofortress (находятся на службе с 1950-х годов) и B-2 Spirit, который разработала Northrop Grumman в начале 1990-х годов.

Самолёт будет выполнен по схеме «летающее крыло». Такая аэродинамическая форма позволяет уменьшить показатель радиолокационной заметности. Основной задачей Raider станет нанесение ядерных ракетно-бомбовых ударов.

Предполагается, что B-21 сможет прорывать противовоздушную оборону противника, оставаясь незамеченным для средств радиолокационного контроля. Также самолёт должен выполнять боевую миссию в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Первый полёт B-21 намечен на декабрь 2021 года. Испытания опытного образца будут проходить на аэродроме ВВС США Эдвардс (Калифорния). Затем машину передадут персоналу авиабазы Элсуорт (Южная Дакота). Планируется, что бомбардировщик будет принят на вооружение в середине 2020-х годов.

Неприлично дорогой самолёт

Впервые Пентагон рассказал о проекте B-21 Raider в феврале 2016 года. В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что Пентагон возлагает большие надежды на Raider. Эксперт предполагает, что самолёт будет изготовлен из новых композитных материалов, получит более совершенное ракетное вооружение и бортовое оборудование.

«Информации о B-21 очень немного, но то, что есть в открытом доступе, позволяет сделать вывод, что машина будет обладать дозвуковой скоростью, получит более современные системы и агрегаты. Возможно, будут несколько изменены геометрия крыла, задней кромки, форма кабины, появится ряд других конструктивных новшеств», — рассуждает Корнев.

По неподтверждённой информации из американских СМИ, Northrop Grumman собирается уменьшить самолёт по сравнению в B-2 (размах крыла B-2 — 52 м, длина планера — 20,9 м), но сохранить максимальную взлётную массу машины (около 170 т) и показатель боевой нагрузки (до 27 т).

По данным американского издания Military.com, Raider создаётся с целью исправления недостатков предшественника.

Первоначально B-2 разрабатывался на замену всего парка B-52 и сверхзвукового B-1 Lancer. В общей сложности планировалось выпустить около 130 машин. Однако на вооружение ВВС США поступил только 21 самолёт. Последний образец покинул сборочный цех в 2000 году.

Причина закрытия серийного производства B-2 заключалась в чрезмерной дороговизне программы. В Пентагоне рассчитывали, что стоимость машины составит около $500 млн. Но в результате многочисленных изменений, внесённых в опытный образец, опытно-конструкторские работы и испытания Spirit затянулись, а цена выросла вдвое — к концу 1990-х годов стоимость одного бомбардировщика перевалила за $1 млрд.

С учётом расходов на разработку (около $21 млрд) каждый Spirit обошёлся бюджету в примерно $2 млрд. Таким образом, B-2 вошёл в историю как самый дорогой боевой самолёт в мире.

Ещё один недостаток самолёта — чрезмерная прихотливость в обслуживании. B-2 могут находиться только в специальных индивидуальных ангарах, оборудованных кондиционерами. Длительное пребывание на солнце негативно воздействует на радиопоглощающее покрытие и часть аппаратуры.

В декабре 2018 года был опубликован доклад управления конгресса США по бюджету, в котором говорилось о неизбежности увеличения расходов на эксплуатацию американского боевого авиапарка. Среди машин, на которые придётся повысить бюджетные затраты, назывался B-2.

Кроме того, в 2000-е годы инженеры ВВС и специалисты Northrop Grumman выявили в B-2 ряд серьёзных дефектов, влияющих на безопасность полёта. К примеру, на металлической панели, расположенной в хвостовой части самолёта, постоянно возникали трещины от раскалённой реактивной струи. Такая неполадка может привести к потере управляемости машины.

«Мы смогли уничтожить «стелсы»

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Spirit стал большим достижением конструкторской школы США. Самолёт получил необычную для своего времени аэродинамическую форму и множество автоматизированных систем управления. Однако проект не оправдал ожиданий Пентагона из-за огромных расходов и слабой боевой эффективности, считает аналитик.

«B-2 оказался неприлично дорогим. Но всё же его главный недостаток — невысокая боевая эффективность. В частности, самолёт-невидимка оказался уязвимым даже перед не очень современными истребителями и средствами ПВО. Его применение не может дать преимуществ, на которые традиционно рассчитывают американцы», — сказал Кнутов.

Одним из первых тревожных звонков стало заявление лётчика ВВС США Ларри Нильсена о том, что В-2 виден на радаре истребителя МиГ-29. В 1990-е годы пилот участвовал в испытаниях советских самолётов, которые Соединённые Штаты получили из авиапарка бывшей ГДР. В интервью World Air Power Journal Нильсен сообщил, что Spirit может быть взят на прицел комплексом Н019 разработки «Фазотрон-НИИР» (Москва).

Сложно назвать удачным и боевое крещение В-2, которое состоялось на территории Сербии в 1999 году. Как утверждали югославские офицеры, 19 и 20 мая им удалось подбить два американских бомбардировщика. По словам сербских военных, «Дух Миссури» получил повреждение от зенитной ракеты под Белградом, а «Дух Вашингтона» упал на территории Хорватии.

«События, описанные в моей книге, показали, что даже с устаревшим русским оружием мы смогли уничтожить «стелсы» (аппараты с малой радиолокационной заметностью. — RT) и другие новейшие американские самолёты. В официальном документе, выданном мне югославской армией, указывается, что на личном счету моего дивизиона числятся уничтоженные F-117 и F-16, а также подбитый B-2», — рассказал в интервью «Российской газете» бывший офицер ПВО Югославии Джордже Аничич.

Однако американская сторона не признала потерь двух В-2 в 1999 году. На сегодня информация о выводе «Духа Миссури» и «Духа Вашингтона» из состава ВВС в документах Пентагона не фигурирует.

«Как бы то ни было, важно, что эти самолёты югославы обнаружили, причём советскими средствами ПВО. Скорее всего, В-2 были нанесены не катастрофические повреждения. Например, есть версия, что один из бомбардировщиков вынужденно приземлился на аэродроме в Хорватии. Позже американцы либо отремонтировали подбитые самолёты, либо списали их, но не стали объявлять об этом», — пояснил Кнутов.

Собеседник RT полагает, что В-21 может повторить судьбу предшественника. В 2015 году Northrop Grumman получил от Пентагона контракт на $21,4 млрд. Но общая стоимость всей программы с учётом расходов на производство, по прогнозу Military.com, превысит $55 млрд. Кнутов полагает, что В-21 будет неспособен преодолевать рубежи российской ПВО, а его разработка и выпуск вновь потребуют чрезмерных затрат.

«В-21, как и другие невидимки, американцы будут использовать только против стран, у которых очень слабая ПВО. Вложения в этот проект вызваны раздуванием военного бюджета США, происходящим в последние годы. Но к тому моменту, когда американцы начнут эксплуатировать Raider, у России появятся новые ЗРК и средства радиолокации с фотонным локатором. Сейчас можно однозначно говорить, что перехват В-21 не станет сложной задачей для наших систем большой дальности С-400 и С-500 и, возможно, других средств ПВО», — резюмировал Кнутов.