152-мм гаубица МД-1. Фото подборка №2

Артиллерия. Крупный калибр. 152-мм гаубица Д-1 образца 1943 года

В нескольких предыдущих статьях мы рассказывали о 152-мм гаубицах РККА, которые в той или иной степени были достаточно удачными для своего времени. По каким-то характеристикам даже превосходили зарубежные аналоги. По каким-то уступали. Но в целом соответствовали требованиям времени создания. Назвать их прорывными, шедевральными, лучшими все-таки было нельзя.

Сегодня речь пойдет о действительно шедевре. Орудии, восхищаться которым не перестают до настоящего времени. Причем восхищение это имеется и у тех, кто конструирует вооружение сегодня, и у тех, кто пользуется орудием в силу служебных обязанностей. Орудии, которое несмотря на то, что выпускалось всего 6 лет, с 1943 года по 1949 год, стало самой массовой 152-мм гаубицей Красной, а затем и Советской армии!

Скажите, кому неизвестен этот снимок?

Послужной список этой гаубицы начинается боями Великой Отечественной и заканчивается почти всеми более или менее значимыми военными конфликтами 20 века. А военная служба системы продолжается и сегодня в нескольких армиях мира.

Автором системы является многократно упоминаемый нами Федор Федорович Петров, главный конструктор КБ завода №9 (УЗТМ).

Именно опыт и гениальность Ф. Ф. Петрова и его конструкторского коллектива “помогли” новой системе в кратчайшие сроки стать в боевой строй.

Но необходимо вспомнить и ещё одного человека. Человека, который хоть не являлся конструктором артиллерийских систем, но без поистине “гаубичного” по пробиваемости решений на всех уровнях характера, без его организаторских способностей, судьба шедевра могла сложиться не так триумфально.

Это народный комиссар вооружений Дмитрий Федорович Устинов. Более известный для большинства читателей-ветеранов ВС СССР и России как один из последних Министров обороны СССР (1976-1984 гг.).

Но вернемся к самой гаубице. В статье о гаубице М-10 мы писали о прекращении производства таких орудий в 1941 году. Существует множество материалов о причинах этого решения. Называют и дефицит тягачей, что соответствует действительности. И сложность производства, особенно лафета, что тоже верно. И сложность самого орудия.

Но, по нашему мнению, главной причиной стало отсутствие мощностей для производства. Стране нужны были пушки. И заводы выпускали пушки. Из гаубиц производились только М-30 и МЛ-20 (гаубица-пушка). Производство которых было налажено в кратчайшие сроки с одной стороны, и которые обеспечивали потребность РККА в орудиях данного вида.

Переломным этапом в отношении к гаубицам для конструкторов стало наступление под Москвой и дальнейшие действия РККА в 1942 году. Стало понятно, что армия переходит в наступление. А значит, армия скоро потребует мощных, мобильных артсистем.

КБ начали в инициативном порядке, в свободное время, проектировать такие системы. Однако, в условиях военного времени главным требованием для конструкторов стали не революционные идеи и разработки, а возможность в кратчайшие сроки организовать производство на уже имеющихся мощностях.

Вот тут-то и пригодился талант Петрова и его команды. Решение было найдено поистине гениальное. Наложить ствольную группу гаубицы М-10, мощности и технологии производства которой сохранились, на прекрасно зарекомендовавший себя лафет 122-мм гаубицы М-30. И таким образом объединить мощь 152-мм гаубицы М-10 и мобильность 122-мм дивизионной гаубицы М-30.

Наверное, можно рассматривать новую гаубицу как дуплекс сразу двух систем-М-10 и М-30. По крайней мере, для своей предшественницы М-10 гаубица Д-1 является дуплексом безо всяких оговорок.

Дальше начинается детектив. В начале 1943 года на завод №9 приезжает нарком Устинов. После проверки производства и встречи с руководством завода Петров приносит наркому расчеты новой гаубицы.

13 апреля из Москвы раздается телефонный звонок. Устинов извещает Петрова о решении ГКО по поставке 5 изделий к 1 мая 1943 года для полигонных испытаний на Гороховецкий полигон.

5 мая на полигоне начинаются испытания двух опытных образцов. Отличие образцов заключалось в небольших различиях в противооткатных устройствах. Правда один образец уже был испытан на заводе. Второй был “с нуля”.

5 и 6 мая орудия подверглись серьезным испытаниям. Было сделано, в общей сложности, 1217 выстрелов. Скорострельность орудия как с исправлениями, так и без исправления наводки оказалась 3-4 выстрела в минуту! Уже 7 мая полигон выдал отчет, что по устранению неполадок гаубица Д-1 может быть рекомендована к принятию на вооружение.

Постановлением ГКО от 8 августа 1943 года Д-1 была принята на вооружение под названием “152-мм гаубица обр. 1943 г.” Валовое производство ее было начато через 1,5 месяца на заводе № 9. Этот завод был единственным изготовителем Д-1.

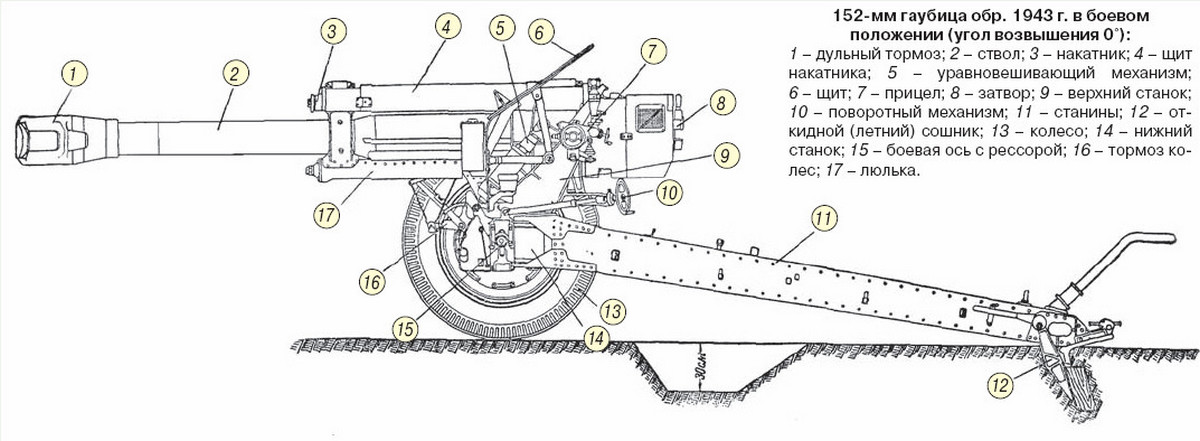

— станины раздвижного типа;

— казенная часть (казенник);

— щитовой бронелист;

— накатник и откатник, составляющие противооткатные устройства;

— гаубичный ствол;

— дульный тормоз ДТ-3;

— колесный ход (колеса гаубицы КПМ-Ч16 с шинами ГК 1250 200);

— подрессоривание хода.

Лафет гаубицы составляли станины, подрессоривание и колесный ход. Ствольная группа состояла из казенника, противооткатных устройств, ствола с дульным тормозом.

Какие же решения использовал Ф.Ф. Петров в конструкции Д-1? при внимательном рассмотрении оказалось, что в этой конструкции есть элемент ещё одного орудия.

Орудийный ствол сомнений не вызывает. Гаубица 152-мм образца 1938 года. С лафетом та же история. Улучшенный лафет гаубицы калибра 122-мм М-30. Прицельное приспособление тоже от гаубицы М-30. А вот с затвором вопрос. Петров использовал затвор от гаубицы 152-мм образца 1937 года МЛ-20.

Как видите, с технической точки зрения конструкция достаточно совершенна. Хотя, в целях упрощения производства, совершенствования технологии, изменения все-таки проводились.

Так, станины орудий первых выпусков были полностью клепанные, а у орудий более поздних выпусков корпуса были сварные.

Гаубицы более поздних выпусков имели также катки для перекатывания вручную. Штырь катка вставлялся в отверстие шворневой балки.

Масса

в походном положении, кг: 3 640

в боевом положении, кг: 3 600

Вертикальные углы, град: -3. +63,5

Горизонтальные углы, град: 35

Скорострельность орудия, выстр/мин: 4

Дальность стрельбы, м: 12 400

Масса ОФС, кг: 40

Максимальная скорость транспортировки, км/ч: 40

Если смотреть статистические данные по выпуску гаубицы Д-1 в период Великой Отечественной войны, создается совершенно неверное впечатление о численности этих мощных орудий в нашей армии. Во многих источниках информация дается достаточно “обтекаемо”. За время войны выпущено примерно 1000 гаубиц.

Картина совершенно меняется если посмотреть выпуск систем по годам.

1943 год — 84 штуки.

1944 год — 258 штук.

1945 год — 715 штук.

1946 год — 1050 штук.

1947-49 годы — по 240 штук.

Как видно из этих данных, растущие потребности именно в этом орудии свидетельствуют как раз о том, что гаубица «зашла».

Авторам удалось побеседовать с офицером, который работал на этих гаубицах в советское время. Он поделился некоторыми интересными подробностями стрельбы из этого орудия.

При стрельбе на мягком грунте необходимо под колесами делать настил. При стрельбе под углами возвышения свыше 37 градусов вырывается ровик между станинами. В исключительных случаях возможна стрельба при не раздвинутых станинах. При этом угол обстрела по горизонтали составляет 1,5 градуса. Во всех случаях при стрельбе под сошниками закрепляются деревянные брусья.

Появление в 1943 году этих гаубиц значительно повысило мобильность советских танковых и моторизованных частей. Гаубица, благодаря своей «скороходности», успевала за стремительно наступавшими частями РККА. Значит, вклад этой системы в войну неоспорим. И место в российских и прочих музеях эта гаубица занимает по праву.

Заканчивая статью, хочется ещё раз восхититься гением наших конструкторов, которые в сложнейших условиях войны смогли создать великое орудие. Орудие, которое стало учителем многим советским и даже российским артиллеристам.

Заметили ош Ы бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Д-1 – гаубица военного времени

К началу Великой Отечественной войны в составе корпусов Красной Армии имелась мощная 152 мм гаубица М-10. Но из-за нехватки тягачей соответствующей мощности, технологической сложности и металлоемкости, а также переориентацией предприятий на выпуск других типов оружия производство орудия свернули.

В 1943 году ситуация на фронтах изменилась, и РККА потребовалось мощное, но вместе с тем и мобильное, тяжелое орудие. Для ускорения процесса разработки новой гаубицы, получившей индекс Д-1, использовались серийные компоненты от других артиллерийских систем.

История создания

Перед началом Великой Отечественной войны в РККА поставлялась гаубица М-10, разработанная в 1938 году. Реорганизация структуры армии на первом этапе войны привело к упразднению корпусной артиллерии – основного владельца 152 мм гаубиц. Из-за этого к осени 1941 года выпуск орудий свернули. Негативное влияние оказали и другие факты – потеря части производственных площадей, отсутствие мощных тягачей и нараставший дефицит металла.

В 1942 году выпуск крупнокалиберных гаубиц в СССР был равен нулю, что постепенно привело к потере почти всех орудий такого калибра. Но в конце года происходит очередная реорганизация, которая предусматривала создание стрелковых корпусов с соответствующей артиллерией. Попытки использовать для вооружения 152 мм системы МЛ-20 или 122 мм орудия М-30 оказались неудачными, поэтому конструкторами завода №9 в инициативном порядке начались работы над новой версией гаубицы.

Работы над Д-1 начались в ОКБ-9 под руководством Ф.Ф. Петрова.

Новая конструкция представляла собой комбинацию ствольной группы, позаимствованной у 152 мм гаубицы М-10, и лафета от М-30. Поскольку отдача ствола заметно превосходила аналогичный параметр 122 мм орудия, то на лафет передавались чрезмерные нагрузки. Для исправления ситуации конструкторы применили 2-камерный дульный тормоз.

Уже в начале 1943 года нарком вооружений Д.Ф. Устинов получает докладную записку от руководителей ОКБ-9, в которой шла речь о созданной новой системе. Государственный Комитет Обороны рассмотрел доклад и постановил выпустить к маю опытную партию из 5 гаубиц для проведения всесторонних испытаний. Завод оперативно изготовил орудия, поскольку конструкция состояла из уже освоенных компонентов. Испытания на Гороховецком полигоне также заняли всего несколько дней, а на устранение выявленных недостатков ушло менее 2 месяцев.

Официальное принятие на вооружение состоялось в августе 1943 года. Серийное производство 152 мм гаубицы Д-1 образца 1943 года стартовало на заводе №9 в середине осени, а до конца года в войска были отгружены 84 экземпляра. Выпуск орудий велся до 1949 года включительно, всего было собрано 2827 гаубиц. Пик производства был достигнут в 1946 году, когда предприятие отгрузило 1050 стволов. Все Д-1 были собраны заводом №9, другие предприятия к выпуску не привлекались.

Особенности конструкции

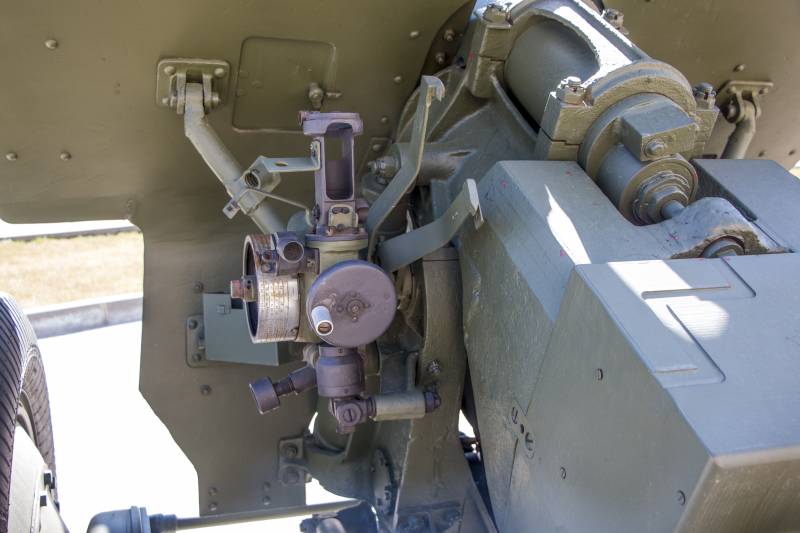

Гаубица Д-1 оснащена ствольной группой, идентичной орудию М-10, на дульной части установлен дульный тормоз ДТ-3, оснащенный 2 рабочими камерами. Канал ствола имеет 48 нарезов, имеющих переменную крутизну. Применение тормоза не только снизило энергию отдачи, но и привело к формированию облака пыли при выстреле. Но из-за стратегии использования гаубичных соединений, расположенных позади передовых позиций, этот недостаток не имел особого значения.

В конструкции орудия предусмотрен регулятор длины отката с гидравлическим тормозом.

Для обратного возврата ствола используется газомаслянный накатник. Использование поршневого затвора позволило повысить скорострельность, которая составляла до 4 выст./мин. Из-за значительного веса унитарного патрона применено раздельное заряжание. Но из-за большого веса снаряда, достигавшего 40 кг, длительный беглый огонь на максимальной скорострельности все же был затруднителен.

Для защиты расчета от пуль и осколков установлен стальной щит толщиной 3,5 мм. Регулировка положения ствола по вертикали и горизонтали выполняется секторными механическими редукторами. Для наводки применяется панорамный прицел, лимбы имеют цену деления 0,002⁰. Из-за большого шага регулировки наблюдается значительный уход снаряда от цели. После войны стал использоваться корректор, обеспечивающий более точное наведение.

Боевой заряд располагается в отдельной гильзе, расчет может корректировать мощность выстрела изменением веса пороха. Полный заряд пороха обозначался 54-Ж-536, путем удаления пучков пороха одинакового веса можно было получить 7 вариантов метательного заряда. При использовании кумулятивного снаряда гильза снаряжалась отдельным зарядом.

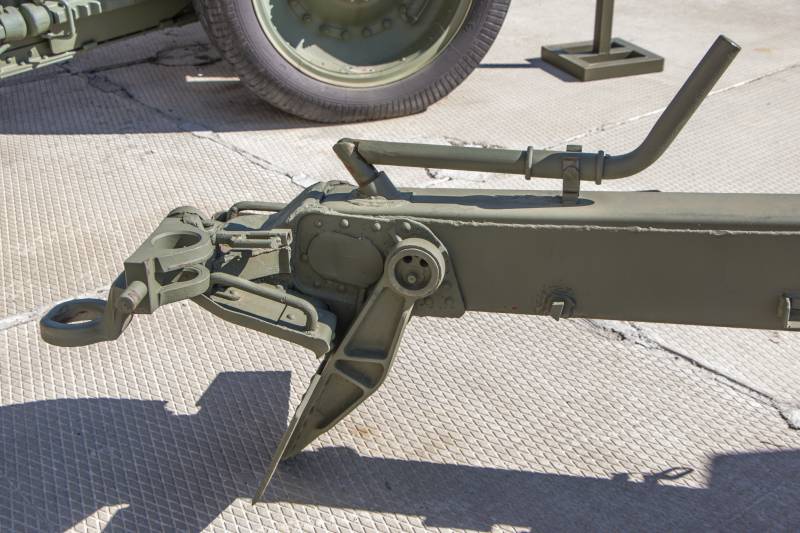

Лафет Д-1 представляет собой модернизированную конструкцию от М-30. Первые партии орудий отгружались в армию со станинами, элементы которых соединялись заклепками.

Позднее конструкция стала сварной, на части лафетов использовались дополнительные катки, облегчавшие перекатывание гаубицы вручную. Ходовая часть оснащена пневматическими шинами, имеется подвеска, состоящая из поперечной листовой рессоры. При ведении огня подвеска отключается при помощи штыря с механическим приводом, срабатывавшим при разведении станин. Допускается ручное отключение подвески при сведенных станинах. На концах станин смонтированы откидные сошники, позволяющие вести огонь из гаубицы Д-1 с мягкого грунта.

При перевозке гаубица цеплялась непосредственно к тягачу, дополнительный передок не использовался.

Конструкция орудия допускает максимальную скорость движения 40 км/ч. Из-за отсутствия передка перевозка Д-1 конными упряжками была невозможна. Колеса оборудованы барабанными тормозными механизмами, тросовые приводы выведены в кузов тягача. Механизмы применяются при движении по затяжным и крутым спускам. Дорожный просвет лафета составляет 370 мм, что позволяет перемещать гаубицу по пересеченной местности.

Гаубица Д-1 может вести огонь практически любыми снарядами отечественного производства калибром 152 мм. Исключение составляет лишь граната 53-Ф-521 фугасного действия, которая используется только в мортирах. Да это и не нужно было, фугасное воздействие осколочных 152 мм гранат ОФ-530, применяемых в Д-1, образует воронки диаметром до 3,5 м и глубиной более 1,2 м. При настройке взрывателя на осколочное воздействие разлет фрагментов покрывает площадь до 2100 м².

После войны в боекомплект Д-1 ввели кумулятивный снаряд 53-БП-540, который обеспечивал пробитие вертикальной броневой плиты толщиной 250 мм. Боеприпас оснащался зарядом весом 5,6 кг. Специальный снаряд 53-Г-530 для разрушения бетонных конструкций обеспечивал пробитие перекрытий и стен из железобетона толщиной до 1140 мм с дистанции 1 км. Снаряд пробивал часть бетонной стены, дальнейшее разрушение осуществлялось за счет фугасного действия, заряд взрывчатого вещества имел вес 5,1 кг.

В конце 50-х годов произошло сокращение номенклатуры используемых снарядов. Для Д-1 сохранился выпуск только осколочных и осколочно-фугасных гранат (53-О-530 и 53-ОФ-530 соответственно), кумулятивного боеприпаса и бетонобойных снарядов. В официальной документации не имеется данных об использовании снарядов с отравляющими веществами.

Также не опубликованы данные по возможному применению снаряда с ядерной боевой частью, созданного для 152 мм самоходной пушки «Гиацинт».

Обслуживание гаубицы осуществляется расчетом, состоящим из 10 человек. Из них двое осуществляют наводку, а пять подносят снаряды и заряды, а также выполняют непосредственное заряжание. Кроме них в состав расчета включен оператор замка, установщик и командир орудия.

Боевое применение

Гаубицы Д-1 входили в штат подразделений корпусной артиллерии, а также имелись в артиллерийских частях РВГК (резерв Верховного Главного Командования). В состав типичного строевого гаубичного полка входили 5 батарей, каждая из которых состояла из 4 орудий Д-1. При этом часто встречались комбинированные подразделения, имевшие в штатном составе 122 и 152 мм гаубицы разных моделей. Резервные полки и бригады состояли по штату из 48 или 32 стволов соответственно.

Боевое применение Д-1 началось в 1944 году и продолжалось до последнего дня войны. Орудия предназначались для стрельбы с закрытых позиций. Целями тяжелой артиллерии были полевые укрепленные сооружения, вражеские батареи. Также гаубица использовалась для обстрела и разрушения складов и иных стратегически важных объектов, размещенных в ближнем тылу противника. Отмечены случаи использования гаубиц и против бронированной техники немцев.

После войны СССР ограниченно поставлял Д-1 в африканские, восточноазиатские и латиноамериканские государства, которые пытались построить социалистическое общество. Не остались в стороне и страны Восточной Европы, в армиях которых было значительное количество советского вооружения, в том числе и Д-1. Гаубицу охотно применяли арабские государства в ходе постоянных войн с Израилем. В Советской Армии для перевозки гаубицы использовались гусеничные тягачи АТ-Л или МТ-Л, а также полноприводные колесные вездеходы Урал-375.

После распада СССР пушки Д-1 использовались в ходе междоусобных и этнических конфликтов между бывшими республиками.

На начало 2017 года гаубицы оставались в строю армий Киргизии, Армении, Кубы, Мозамбика и еще ряда государств. В Китае имеется значительное число орудий, выпущенных местными заводами (под обозначением Тип-54). В России не менее 700 экземпляров гаубицы находится на долговременном хранении.

152-мм гаубица МД-1. Фото подборка №2

152-мм гаубица Д-1. Дальность стрельбы. Размеры. Вес. Устройство

155-мм гаубицу Д-1 (в действительности ее калибр равен 152,4 мм) часто называют гаубицей образца 1943 года, так как именно в этом году она была принята на вооружение Красной Армией. Разработанная в спешном порядке в военные годы плодотворным конструкторским бюро под руководством Петрова. гаубица Д-1 продолжает распространенную советскую традицию сочетания компонентов различных артиллерийских систем.

Гаубица Д-1 – видео

Двухстанинный лафет, щит и противооткатный механизм 122-мм гаубицы М-30 были объединены со стволом 152-мм гаубицы М-10 (образца 1938 года), что позволило использовать семейство боеприпасов М-10 с изменяемой мощностью метательного заряда. В тех местах, где это оказалось необходимым, шасси М-30 было усилено, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.

В результате получилась гаубица весьма удачной конструкции, почти на 1000 кг легче излишне тяжелой 152-мм гаубицы М-10, которую Д-1 сменила на нескольких артиллерийских заводах. Более легкая Д-1 проще в обращении, однако она сохранила ту же максимальную дальность выстрела (12 400 метров) и пробивную силу, что и ее прообраз. Более того, Д-1 получилась настолько успешной, что до сих пор состоит на вооружении армий стран СНГ и государств — бывших членов Варшавского пакта, хотя в основном используется преимущественно в учебных целях и находится в резерве, а также широко применяется в других странах, в том числе в Китае (выпускающем практически полностью идентичную модификацию 152-мм Тип 54). Ираке, Кубе и Египте (среди прочих).

Основным типом используемых боеприпасов Д-1 является высокоэффективный осколочно-фугасный снаряд весом 40 кг, содержащий почти 6 кг тротила, хотя на протяжении многих лет были разработаны и другие виды боеприпасов, в том числе дымовые гранаты и химические снаряды, начиненные люизитом (в настоящее время не используются). В числе прочих типов боеприпасов — специальные бетонобойные, используемые для разрушения оборонительных сооружений и во время боевых действий в населенных пунктах городского типа, а также противотанковые кумулятивные, в настоящее время снятые с вооружения повсеместно, кроме Румынии, где до сих пор выпускается кумулятивный снаряд со стабилизирующим оперением собственной разработки.

Боевое применение

Гаубицы Д-1 активно использовались на завершающем этапе войны, в 1944—1945 годах. Орудие использовалось для стрельбы с закрытых позиций по окопанной и открыто расположенной живой силе противника, его фортификациям и заграждениям, для контрбатарейной борьбы и уничтожения важных объектов во вражеском ближнем тылу. Для поражения танков и самоходок противника при самообороне с успехом использовался бетонобойный снаряд. У артиллеристов Д-1 снискала себе репутацию надёжного и точного при стрельбе орудия.

Оценка проекта

Гаубица Д-1, как минимум, не уступала по своим характеристикам лучшим мировым образцам орудий такого класса. Она вполне удовлетворяла требованиям РККА по мобильности, мощности и дальности стрельбы. Широкое распространение Д-1 по странам мира и её долгая служба в их национальных армиях служат этому достаточным подтверждением.

Для сравнения, наиболее массовая немецкая 15-см тяжёлая полевая гаубица s.F.H.18 имела максимальную дальность стрельбы 13 325 м, превосходя Д-1 почти на километр; но одновременно была почти на 2 тонны тяжелее (походная масса 5510 кг), что сильно ограничивало подвижность. Более совершенную гаубицу s.F.H.36, обладающую отличными характеристиками (дальность стрельбы 12 500 м, масса в походном положении 3500 кг) немцам в крупносерийное производство запустить не удалось. Чешская 150-мм гаубица Škoda K4 (немецкое название s.F.H.37(t)) имела дальность стрельбы 15 750 м и массу 5730 кг, существенно превосходя Д-1 по дальности стрельбы, но при этом сильно уступая в мобильности (это орудие ближе к мощным гаубицам-пушкам). То же самое можно сказать про итальянскую 150-мм гаубицу образца 1937 года (итал. Obice da 149/19 modello 37) фирмы «Ансальдо» (14 250 м, 5500 кг) и американскую 155-мм гаубицу M114 (14 600 м, 5800 кг). Французские 155-мм гаубицы Шнейдера обр. 1917 года (фр. Canon de 155 C modèle 1917 Schneider) уступали Д-1 как по дальности стрельбы (11 200 м), так и по массе (4300 кг), и к началу Второй мировой войны явно устарели, как и британские 6-дюймовые гаубицы Виккерса (англ. BL 6-inch 26 cwt howitzer), созданные в 1915 году.

Тактико-технические характеристики гаубицы Д-1

– Годы эксплуатации: с 1943 год

– Принят на вооружение: 1943 год

– Конструктор: Завод № 9

– Разработан: с 1942 по 1943

– Производитель: Завод № 9

– Годы производства: с 1943 по 1949

– Всего выпущено: 2827

– Расчёт: 8 человек

Вес гаубицы Д-1

– Масса, кг: 3600, 3640 (на марше)

Скорострельность гаубицы Д-1

Дальность стрельбы гаубицы Д-1

– Прицельная дальность: до 12 390 метров

– Максимальная дальность: 13 700 метров

Габаритные размеры гаубицы Д-1

– Клиренс: 370 мм

– Длина орудия в походном положении: 7558 мм

– Длина ствола: 4207 мм

– Ширина орудия в походном положении: 1994 мм

– Угол возвышения: —3…+63,5

– Угол поворота: —17,5…+17,5

– Начальная скорость снаряда, м/с: 508

– Скорость возки по шоссе, км/ч: до 40

Фото гаубицы Д-1

Батарея 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943г. ведет огонь по обороняющимся немецким войскам. Белоруссия, лето 1944 года. Очень известная фотография благодаря фигуре раненого офицера на переднем плане. В советских фотоальбомах фото называется «Стоять насмерть», что представляется нелогичным, так как оно подходит для ожесточенной обороны (как, например, в сентябре-октябре 1942 г. в Сталинграде), а в Белоруссии советские войска не стояли, а наступали, за 2 месяца сметя группу армий «Центр» вермахта и потеряв в 5 раз меньше человек, чем немцы.

Батарея советских 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943 г. ведет огонь в Восточной Пруссии

Похожее

You have no rights to post comments

Артиллерия России и мира, пушки фото, видео, картинки смотреть онлайн внедрила наряду с другими государствами такие наиболее значительные инновации — превращение гладкоствольного, заряжаемого с дульной части, пушки — в нарезное, заряжаемое с казенной части (замок). Применение снарядов обтекаемой формы и различных типов взрывателей с регулируемой настройкой на время срабатывания; более мощных порохов, таких как кордит, появившийся в Британии перед Первой мировой войной; развитие систем наката, позволивших увеличить скорострельность и избавивших орудийный расчет от тяжелой работы накатывания в положение стрельбы после каждого выстрела; соединение в одной сборке снаряда, метательного заряда и взрывателя; использование шрапнельных снарядов, после взрыва разбрасывающих мелкие стальные частицы во все стороны.

Русская артиллерия способная стрелять крупными снарядами, остро высветило проблему долговечности оружия. В 1854 году, во время Крымской войны, сэр Уильям Армстронг, британский инженер-гидравлик, предложил метод ковшей орудийных стволов из сварочного железа: сначала скручивая железные прутки, а затем сваривая их вместе методом ковки. Ствол орудия дополнительно стали укреплять кольцами из кованого железа. Армстронг создал предприятие, где изготовляли орудия нескольких размеров. Одним из самых известных стало его 12-фунтовое нарезное орудие с калибром ствола 7,6 см (3 дюйма) и винтовым механизмом замка.

Артиллерия второй мировой войны (ВОВ), в частности Советского Союза, вероятно, обладал самым крупным потенциалом среди европейских армий. Тогда же Красная армия испытала чистки главкома Иосифа Сталина и выдержала трудную Зимнюю войну с Финляндией в конце десятилетия. В этот период советские конструкторские бюро придерживались консервативного подхода к технике.

Первые усилия по модернизации пришлись на улучшение 76,2-миллиметровой полевой пушки М00/02 в 1930 году, что включало усовершенствование боеприпасов и замену стволов на части парка орудий, новую версию пушки назвали М02/30. Спустя шесть лет появилась 76,2-миллиметровая полевая пушка M1936, с лафетом от 107-миллиметровой.

Тяжелая артиллерия всех армий, и достаточно редкие материалы времен блицкрига Гитлера чья армия отлажено и без проволочек перешла через польскую границу. Германская армия была самой современной и лучшей по экипировке армией мира. Артиллерия вермахта действовала в тесном взаимодействии с пехотой и авиацией, стремясь быстро занять территорию и лишить польскую армию путей коммуникации. Мир содрогнулся, узнав о новом вооруженном конфликте в Европе.

Артиллерия СССР в позиционном ведении боевых действий на Западном фронте в прошлой войне и ужасе в траншеях у военных руководителей некоторых стран создала новые приоритеты в тактике использования артиллерии. Они полагали, что во втором глобальном конфликте XX века решающими факторами станут мобильная огневая мощь и точность огня.

152-мм гаубица Д-20 в войне на Донбассе

Каждый раз, принимаясь за военно-техническую тему по временному государственному недоразумению (сокращенно ВГН, синонимы – убунтия, укропия), не перестаю удивляться, как за неполные 23 года можно было так опустошить собственную армию, причём сделать это бесшумно и за спиной своего народа. А по всем международным отчётам и справочникам выглядеть “супервоенною дэржавою”.

На этот раз жертвой укропа пала 152-мм пушка-гаубица Д-20 (Индекс ГРАУ 52-П-546).

Она на фото из г. Ильичёвск:

Разработанное сразу после Великой Отечественной войны орудие вобрало в себя весь огромный накопленный опыт и снискало должное уважение. Ни одна страна-эксплуатант до сих пор не сняла его с вооружения (единственное исключение – пушки, доставшиеся ФРГ после аннексии ГДР не вписались в стандарт НАТО по калибру и боеприпасам и были проданы в Финляндию).

На его базе было разработана и массово выпускалась САУ 2С3 “Акация” и сейчас составляющая основу самоходной артиллерии многих стран. В целом очень удачная и востребованная артсистема.

Согласно справочнику “The Military Balance” за 2013 год (стр. 239) в наличии должно быть не менее 215 единиц – очень внушительное количество.

Сделаю небольшое отступление в историю. Огромные сокращения, недофинансирование и прочие “успехи” новосозданной армии будущей укропии практически не коснулись буксируемой артиллерии. Запас орудий и боеприпасов от СССР оставался значительным, что позволило проводить постоянную боевую подготовку артиллерийских подразделений, затраты были необходимы только на топливо и поддержание парка тягачей. Такой подход привел к тому, что орудия постепенно исчерпывали ресурс, однако ремонт матчасти и приобретение стволов не проводились.

Можно было бы просто менять матчасть на ту, что оставалась от ликвидированных батарей. Но не тут то было. Все “излишки” были проданы, ведь орудие до сих пор пользуется повышенным спросом на вторичном рынке вооружений.

С началом карательной операции куевской хунты против непокорного Донбасса эта сказка стала былью – на фронт была отправлена ОДНА батарея в составе ЧЕТЫРЁХ орудий.

На фото весь состав батареи:

В это верится с трудом, но никаких других данных найти не смог.

Самое раннее фото по теме – из статьи за 2013 год “Запорожские артиллеристы стреляли из пушек на общевойсковом полигоне”, где присутствует шестиорудийная батарея из состава 55-й артиллерийской бригады:

Есть еще одно фото из соцсети, датированное 3 декабря 2013 года, одно орудие просто в неприличном состоянии:

Еще одно орудие отмечено в расположении артдивизиона 17-й танковой бригады в г. Кривой Рог, фото от 18 февраля 2014:

С началом военной истерии после мирного ухода Крыма батарея засветилась еще раз в урезанном составе из четырёх орудий:

(http://timenews.in.ua/32755/zaporozhskie-artilleristy-zachetno-postrelyali-foto)

Ранней весной 2014 года при мобилизации на войну с Россией материальная часть указанной неполной батареи обнаружилась под навесом, но почему-то в расположении 93-й механизированной бригады в пгт Гвардейское Днепропетровской области. Все четыре орудия имели затрапезный вид – не красились со времён СССР, покрышки одного орудия были покрыты серебрянкой (снято с постамента?), стволы просто ржавые.

Следующее их явление миру произошло мае-июне в так называемой “Южной кишке” – пограничной области между Донецкой и Луганской Народными республиками и Российской Федерацией, куда командование укропоармии загнало эту батарею в безрезультативной попытке перекрыть людям кислород. Фоторграфии любезно предоставлены артиллеристами и укропограничниками, также принимавшими участие в боевых действиях:

На первом фото момент выдвижения батареи:

Остальные фото с позиций в Свердловском районе ЛНР:

После разгрома укроповермахта на данном театре военных действий, материальная часть перешла новому владельцу – армии НовоРоссии:

Есть и видеофрагмент боевого применения ополчением Д-20:

Со стороны укропов больше не отмечено попыток выкатить данные артсистемы на фронт, хотя осенью две из них засветились в каких-то странных военных учениях:

Возможно, они просто тренируются к переброске в Индокитай для боев на рисовых полях.

Косвенным подтверждением отсутсвия матчасти стало и то, что офицера из батареи Д-20 перекинули в батарею 2А65 “Мста-Б”:

Что-бы жителям ВГН не забыть как выглядит эта красивая пушка-гаубица, можно посетить несколько мест, где она выставлена в качестве экспоната:

1. Парк Победы в г. Запорожье:

2. Музей военной техники там же:

3. Экспозиция в парке Ленинского комсомола в г. Донецк:

4. Парк Победы г. Одесса:

5. Аллея Победы в г. Ильичёвск Одесской области – сразу два орудия:

6. Экспозиция возле военной академии:

7. Выставка под открытым небом в г. Коростень Житомирской области. (на заднем плане видно здание школы №2, где Ваш покорный слуга проучился восемь лет).

И ещё одно фото с парада в День Победы в г. Кременчуг Полтавской области в 2009 году:

То, что произошло с бывшей Украиной, стало вполне закономерным финалом полной деградации общества и государства, приведшей к кровавой гражданской войне. История с замечательной пушкой-гаубицей Д-20 только подтверждает это и слава богу, что такое совершенное орудие убийства в этой бойне практически не учавствует.