Катюша – реактивный минометный аппарат и гвардейское боевое оружие победы, история создания, какой экипаж и вооружение установки РСЗО

Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 («Катюша»)

Реактивные снаряды для реактивного миномета БМ-13 «Катюша»

История создания боевой машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша»

В 1937 году на вооружение советской военной авиации поступило новое оружие под названием РС-82. Реактивный снаряд калибром 82-мм, по сути, неуправляемая авиационная ракета класса «воздух-воздух». Годом позже успешно прошли испытания и более солидные по калибру реактивные снаряды РС-132, предназначавшиеся на этот раз для ударов авиации по скоплениям бронетехники и живой силы противника.

Оружие получилось настолько мощным, что сразу же после окончания испытаний, Главное артиллерийское управление РККА поставило перед разработчиками реактивных снарядов «РС» новую задачу — создать на основе РС-132 полевую реактивную системы залпового огня. Уточненное тактико-техническое задание на разработку было выдано НИИ-3 (ранее Реактивный НИИ) в июне 1938 года.

К лету 1939 года институт (группа в составе Г. Э. Лангемака, А. Г. Костикова, И. И. Гвая, В. В. Аборенкова) разработал новый реактивный снаряд получивший позднее обозначение 132-мм осколочно-фугасный снаряд М-13. По сравнению с авиационным РС-132 этот снаряд имеет большую дальность полета (8470 м) и значительно более мощную боевую часть (4,9 кг, при весе снаряда 42 кг). Возрастание дальности достигнуто за счет увеличения количества ракетного топлива. Для размещения большего по весу ракетного заряда и взрывчатого вещества потребовалось удлинить ракетную и головную части реактивного снаряда на 48 см. Снаряд М-13 имеет несколько лучшие, чем РС-132, аэродинамические характеристики, что позволило получить более высокую кучность.

К снаряду была разработана также самоходная многозарядная пусковая установка. Первый ее вариант, созданный на базе грузового автомобиля ЗИС-5 и обозначавшийся как МУ-1 (механизированная установка, первый образец), имел 24 направляющих, установленных на специальной раме в поперечном положении по отношению к продольной оси автомобиля. Проведенные в период с декабря 1938 года по февраль 1939 года полигонные испытания установки показали, что она не в полной мере отвечает поставленным требованиям. Ее конструкция позволяла производить пуск реактивных снарядов только перпендикулярно продольной оси автомашины, причем струи горячих газов повреждали элементы установки и автомашину. Не обеспечивалась также безопасность при управлении огнем из кабины автомашин. Пусковая установка сильно раскачивалась, что ухудшало кучность стрельбы реактивными снарядами. Заряжание пусковой установки с передней части направляющих производить было неудобно и требовало много времени, кроме того автомашина ЗИС-5 имела ограниченную проходимость.

Классическое исполнение БМ-13 «Катюша» — на шасси ЗИС-6. «Студебекеры» были значительно позже, да и установка там была уже немного другая

С учетом результатов испытаний Реактивный НИИ разработал новую пусковую установку МУ-2, которая в сентябре 1939 года была принята Главным артиллерийским управлением для полигонных испытаний, на этот раз взяв в качестве базы более мощное шасси от трехосного грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6. Весь комплекс включающий пусковую установку МУ-2 и ракеты М-13, чуть позже получил название боевая машина реактивной артиллерии БМ-13.

По результатам окончившихся в ноябре 1939 года испытаний институту были заказаны пять пусковых установок для проведения войсковых испытаний. Еще одну установку заказало Артиллерийское управление Военно-Морского Флота для использования ее в системе береговой обороны. Учитывая почти полное отсутствие производственных мощностей у НИИ-3, шесть заказанных установок были готовы только к осени 1940 года. Сейчас это кажется парадоксальным, но даже в январе 1941 года на новое оружие, казалось, никто не обращал внимания — план на весь год включал изготовление всего 40 пусковых установок БМ-13 и 10788 снарядов М-13 к ним.

Эксплуатация боевой машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша»

Ситуация с дальнейшей судьбой «Катюши» резко изменилась после того, как 21 июня 1941 года (за день до начала войны!) на смотре образцов вооружения Красной Армии установка была представлена руководителям ВКП(б) и Советского правительства. В тот же день, было принято решение о срочном развертывании серийного производства БМ-13 и снарядов к ней на Воронежском заводе им. Коминтерна и на Московском заводе «Компрессор». Основным предприятием по выпуску реактивных снарядов стал Московский завод им. Ленина.

Первая батарея полевой реактивной артиллерии, отправленная на фронт в ночь с 1 на 2 июля 1941 года под командованием капитана И.Л.Флерова, была вооружена всего семью установками БМ-13, изготовленными Реактивным НИИ. Первый бой этой батареи случился в 15 часов 15 минут 14 июля 1941 года, когда «Катюши» стерли с лица земли железнодорожный узел Орша вместе с находившимися на нем немецкими эшелонами с войсками и боевой техникой.

Исключительная эффективность действий батареи капитана Флерова и сформированных вслед за ней еще семи таких батарей способствовала быстрому наращиванию темпов производства реактивного вооружения. Уже к осени 1941 года на фронтах действовало 45 дивизионов трехбатарейного состава по четыре пусковых установки в батарее. Для их вооружения в 1941 году было изготовлено 593 установки БМ-13.

Гвардейские минометы ведут огонь по врагу

По мере поступления боевой техники от промышленности началось формирование полков реактивной артиллерии, состоявших из трех дивизионов, вооруженных пусковыми установками БМ-13, и зенитного дивизиона. Полк имел 1414 человек личного состава, 36 пусковых установок БМ-13 и 12 зенитных 37-мм пушек. Залп полка составлял 576 снарядов калибра 132 мм. При этом живая сила и боевая техника противника уничтожались на площади свыше 100 гектаров. Официально полки назывались гвардейскими минометными полками артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования, а БМ-13 «Катюша», соответственно, гвардейским реактивным минометом.

БМ-13 на базе ЗИС-6 находилась в производстве до 1943 г., пока не была сменена более тяжелой и мощной реактивной системой БМ-13Н выполненной на шасси американского грузового «Студебеккера».

Кроме варианта на самоходном грузовом шасси, применялся также варианты «Катюши» в виде стационарных установок (в основном на кораблях и речных мониторах), а также облегченных переносных установок на базе снарядов М-8 («горная катюша») и даже гусеничном шасси легких танков Т-70.

Реактивная установка БМ-13 «Катюша» История и характеристики Преимущества и недостатки

Советская реактивная система залпового огня «Катюша» — один из наиболее узнаваемых символов Великой Отечественной войны. По своей популярности легендарная «Катюша» мало чем уступают танку Т-34 или автомату ППШ. До сих пор доподлинно неизвестно откуда взялось это название (существуют многочисленные версии), немцы же называли эти установки «сталинскими органами» и жутко боялись их.

«Катюша» — это собирательное название сразу нескольких реактивных установок времен Великой Отечественной войны. Советская пропаганда преподносила их как исключительно отечественное «ноу-хау», что было неправдой. Работы в этом направлении велись во многих странах и знаменитые немецкие шестиствольные минометы – тоже РСЗО, правда, несколько иной конструкции. Использовали реактивную артиллерию также американцы и англичане.

Тем не менее, «Катюша» стала наиболее эффективной и самой массовой машиной подобного класса Второй мировой войны. БМ-13 – настоящее оружие Победы. Она принимала участие во всех значимых сражениях на Восточном фронте, расчищая дорогу пехотным соединениям. Первый залп «Катюш» прозвучал летом 1941-го, а через четыре года установки БМ-13 уже обстреливали осажденный Берлин.

Немного истории БМ-13 «Катюша»

После окончания Первой мировой войны заметно повысился интерес к твердотопливным пороховым ракетам, и разработками в этом направлении занимались конструкторы сразу в нескольких странах. Сами по себе реактивные ракеты нельзя назвать чем-то инновацией, скорее это — возвращение к «хорошо забытому старому». Дело в том, что пороховые ракеты не так уж редко применялись вплоть до середины XIX столетия, но по мере развития нарезной артиллерии они до поры сдали свои позиции.

Возрождению интереса к ракетному оружию способствовали несколько причин: во-первых, были изобретены более совершенные виды пороха, что позволило значительно увеличить дальность полета реактивных снарядов; во-вторых, ракеты прекрасно подходили в качестве оружия для боевых аэропланов; а в-третьих, ракеты можно было использовать для доставки отравляющих веществ.

Последняя причина была наиболее важной: исходя из опыта Первой мировой войны, военные практически не сомневались, что следующий конфликт без боевых газов точно не обойдется.

В СССР создание ракетного оружия началось с экспериментов двоих энтузиастов — Артемьева и Тихомирова. В 1927 году был создан бездымный пироксилино-тротиловый порох, а в 1928 году был разработан первый реактивный снаряд, сумевший пролететь 1300 метров. В это же время начинается целенаправленная разработка ракетного оружия для авиации.

В 1933 году появились экспериментальные образцы авиационных реактивных снарядов двух калибров: РС-82 и РС-132. Основным недостатком нового оружия, который абсолютно не устраивал военных, была их малая точность. Снаряды имели небольшое оперение, которое не выходило за его калибр, а в качестве направляющих использовалась труба, что было весьма удобно. Однако для повышения точность ракет их оперение пришлось увеличить и заняться разработкой новых направляющих.

Кроме того, пироксилино-тротиловый порох не слишком хорошо подходил для массового производства этого вида оружия, поэтому решено было использовать трубчатый нитроглицериновый порох.

В 1937 году испытали новые ракеты с увеличенным оперением и новые отрытые направляющие рельсового типа. Нововведения значительно улучшили кучность стрельбы и увеличили дальность полета ракеты. В 1938 году реактивные снаряды РС-82 и РС-132 были приняты на вооружение и начали выпускаться серийно.

В том же году перед конструкторами была поставлена новая задача: создать реактивную систему для сухопутных войск, взяв за основу реактивный снаряд калибра 132 мм.

В 1939 году был готов 132-мм осколочно-фугасный снаряд М-13, он имел более мощную боевую часть и увеличенную дальность полета. Добиться таких результатов удалось за счет удлинения боеприпаса.

В этом же году была изготовлена и первая реактивная установка МУ-1. Восемь коротких направляющих устанавливались поперек грузового автомобиля, шестнадцать реактивных снарядов крепились к ним попарно. Эта конструкция получилась весьма неудачной, во время залпа машина сильно раскачивалась, что приводило к значительному снижению кучности боя.

В сентябре 1939 года начались испытания новой реактивной установки – МУ-2. Основой для нее служил трёхосный грузовик ЗиС-6, эта машина обеспечивала боевому комплексу высокую проходимость, позволяло быстро менять позиции после каждого залпа. Теперь направляющие для ракет располагали вдоль автомобиля. За один залп (примерно 10 секунд) МУ-2 выстреливала шестнадцать снарядов, вес установки с боекомплектом составлял 8,33 тонны, дальность стрельбы превышала восемь километров.

При такой конструкции направляющих раскачивание машины во время залпа стало минимальным, кроме того, в задней части автомобиля были установлены два домкрата.

В 1940 году были проведены государственные испытания МУ-2, и ее приняли на вооружение под обозначением «реактивный миномет БМ-13».

За день до начала войны (21 июня 1941 года) правительство СССР приняло решение о серийном производстве боевых комплексов БМ-13, боеприпасов к ним и формировании специальных частей для их использования.

Первый же опыт применения БМ-13 на фронте показал их высокую эффективность и способствовал активному производству этого вида оружия. Во время войны «Катюша» выпускалась несколькими заводами, был налажен массовый выпуск боеприпасов для них.

Артиллерийские части, вооруженные установками БМ-13, считались элитными, сразу после формирования они получали наименование гвардейских. Реактивные системы БМ-8, БМ-13 и другие официально назывались «гвардейскими минометами».

Применение БМ-13 «Катюша»

Первое боевое применение реактивных установок состоялось в середине июля 1941 года. Немцами была занята Орша – крупная узловая станция в Белоруссии. На ней скопилось большое количество боевой техники и живой силы неприятеля. Именно по этой цели произвела два залпа батарея реактивных установок (семь единиц) капитана Флерова.

В результате действий артиллеристов железнодорожный узел был практически стерт с лица земли, гитлеровцы понесли жестокие потери в людях и технике.

«Катюша» применялась и на других участках фронта. Новое советское оружие стало весьма неприятным сюрпризом для немецкого командования. Особенно сильное психологическое воздействие на военнослужащих Вермахта оказывал пиротехнический эффект применения снарядов: после залпа «Катюш» горело буквально все, что способно было гореть. Такой эффект достигался благодаря использованию в снарядах тротиловых шашек, которые при взрыве образовывали тысячи горящих осколков.

Реактивная артиллерия активно применялась в битве под Москвой, «Катюши» уничтожали врага под Сталинградом, их пытались использовать в качестве противотанкового оружия на Курской дуге. Для этого под передние колеса машины делали специальные углубления, таким образом «Катюша» могла вести огонь прямой наводкой. Однако применение БМ-13 против танков было менее эффективным, так как реактивный снаряд М-13 был фугасно-осколочным, а не бронебойным. Кроме того, «Катюша» никогда не отличалась высокой кучностью стрельбы. Но если ее снаряд попадал в танк — уничтожалось все навесное оборудование машины, башню часто заклинивало, а экипаж получал сильнейшую контузию.

Реактивные установки с большим успехом использовались до самой Победы, они принимали участие в штурме Берлина и других операциях завершающего этапа войны.

Кроме прославленной РСЗО БМ-13, существовала и реактивная установка БМ-8, использовавшая ракеты калибра 82 мм, а со временем появились тяжелые реактивные системы, запускавшие ракеты калибра 310 мм.

Во время берлинской операции советские солдаты активно использовали опыт уличных боев, полученный ими во время взятия Познани и Кёнигсберга. Он заключался в стрельбе одиночными тяжелыми реактивными снарядами М-31, М-13 и М-20 прямой наводкой. Создавались особые штурмовые группы, в состав которых входил электротехник. Запуск ракеты производился с пулеметных станков, деревянных укупорок или просто с любой ровной поверхности. Попадание такого снаряда вполне могло развалить дом или гарантировано подавить огневую точку противника.

За годы войны было потеряно около 1400 установок БМ-8, 3400 – БМ-13 и 100 БМ-31.

Однако на этом история БМ-13 не закончилась: в начале 60-х годов СССР поставлял эти установки в Афганистан, где они активно использовались правительственными войсками.

Устройство БМ-13 «Катюша»

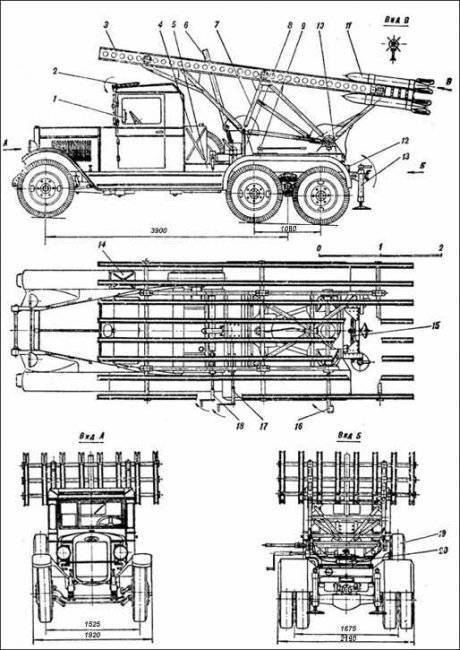

Основное достоинство реактивной установки БМ-13 – ее предельная простота как в производстве, так и в применении. Артиллерийская часть установки состоит из восьми направляющих, рамы, на которой они находятся, поворотного и подъемного механизмов, прицельных приспособлений и электрооборудования.

Направляющие представляли собой пятиметровый двутавр со специальными накладками. В казенной части каждого из направляющих было установлено стопорное устройство и электрозапал, с помощью которого производился выстрел.

Направляющие были закреплены на поворотной раме, которая с помощью простейших подъемных и поворотных механизмов обеспечивала вертикальную и горизонтальную наводку.

Каждая «Катюша» была оборудована артиллерийским прицелом.

Экипаж машины (БМ-13) состоял из 5-7 человек.

Реактивный снаряд М-13 состоял из двух частей: боевой и реактивного порохового двигателя. Боевая часть, в которой находилось взрывчатое вещество и контактный взрыватель, весьма напоминает БЧ обычного артиллерийского осколочно-фугасного снаряда.

Пороховой двигатель снаряда М-13 состоял из камеры с пороховым зарядом, сопла, специальной решетки, стабилизаторов и запала.

Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики ракетных систем (и не только в СССР), стала низкая точность кучность реактивных снарядов. Для стабилизации их полета конструкторы пошли двумя путями. Немецкие реактивные снаряды шестиствольных минометов вращались в полёте за счет косо расположенных сопел, а на советских РСах были установлены плоские стабилизаторы. Для придания снаряду большей точности нужно было увеличить его начальную скорость, для этого направляющие на БМ-13 получили большую длину.

Немецкий способ стабилизации позволял уменьшить габариты как самого снаряда, так и оружия, из которого его выпускали. Однако при этом значительно уменьшалась дальность стрельбы. Хотя, следует сказать, что немецкие шестиствольные минометы были точнее «Катюш».

Советская система была более простой и позволяла вести стрельбу на значительные дистанции. Позже на установках стали использовать спиральные направляющие, которые еще более увеличивали кучность.

Модификации «Катюши»

В годы войны были созданы многочисленные модификации как реактивных установок, так и боеприпасов к ним. Вот только некоторые из них:

БМ-13-СН – эта установка имела спиральные направляющие, которые предавали снаряду вращательное движение, чем значительно повышали его точность.

БМ-8-48 – данная реактивная установка использовала снаряды калибра 82 мм и имела 48 направляющих.

БМ-31-12 – эта ракетная установка для стрельбы использовала снаряды калибра 310 мм.

Реактивные снаряды калибра 310 мм первоначально использовались для стрельбы с земли, только потом появилась самоходная установка.

Первые системы были созданы на базе автомобиля ЗиС-6, затем их чаще всего устанавливали на машинах, полученных по «ленд-лизу». Нужно сказать, что с началом «ленд-лиза» для создания реактивных установок использовались только иностранные машины.

Кроме того, реактивные установки (со снарядов М-8) устанавливались на мотоциклы, аэросани, бронекатера. Направляющие устанавливались на железнодорожные платформы, танки Т-40, Т-60, КВ-1.

Чтобы понять насколько массовым оружием были «Катюши», достаточно привести две цифры: с 1941 по конец 1944 года советская промышленность изготовила 30 тысяч пусковых установок различных видов и 12 млн снарядов к ним.

За годы войны было разработано несколько видов реактивных снарядов калибра 132 мм. Основными направлениями модернизации было повышение кучности стрельбы, увеличение дальности полета снаряда и его мощности.

Преимущества и недостатки ракетной установки БМ-13 «Катюша»

Основным преимуществом реактивных установок было большое количество снарядов, которое они выпускали за один залп. Если по одной площади работали сразу несколько РСЗО, то разрушительный эффект увеличивался за счет интерференции ударных волн.

Простота в использовании. «Катюши» отличались предельной простой конструкции, несложными были и прицельные приспособления этой установки.

Низкая стоимость и простота в изготовлении. Во время войны производство реактивных установок было налажено на десятках заводов. Не представляло особых сложностей и производство боеприпасов для этих комплексов. Особенно красноречиво выглядит сравнение стоимость БМ-13 и обычного артиллерийского орудия схожего калибра.

Мобильность установки. Время одного залпа БМ-13 – примерно 10 секунд, после залпа машина покидала огневой рубеж, не подставляясь под ответный огонь противника.

Однако были у этого оружия и недостатки, главным была низкая точность стрельбы из-за большого рассеивания снарядов. Эту проблему частично решили БМ-13СН, но окончательно она не решена и для современных РСЗО.

Недостаточное фугасное действие снарядов М-13. «Катюша» была не слишком эффективной против долговременных оборонительных укреплений и бронетехники.

Малая дальность стрельбы в сравнении со ствольной артиллерией.

Большой расход пороха при изготовлении реактивных снарядов.

Сильное задымление во время залпа, что служило демаскирующим фактором.

Высокий центр тяжести установок БМ-13 приводил к частым опрокидываниям машины во время марша.

Проект БМ-13. Загадки и легенды (Реактивная Система Залпового Огня БМ-13-16 “Катюша”)

Знаменитая «катюша» оставила свой незабываемый след в истории Великой Отечественной войны с тех самых пор, как 14 июля 1941 года это секретное оружие под командованием капитана И. А. Флерова буквально стерло с лица земли вокзал в городе Орше вместе с находившимися на нем немецкими эшелонами с войсками и техникой. Первые образцы реактивных снарядов, запускаемых с передвижного носителя (машины на базе грузового автомобиля «ЗИС-5»), испытывали на советских полигонах с конца 1938 г. 21 июня 1941 года их продемонстрировали руководителям Советского правительства, и буквально за несколько часов до начала Великой Отечественной войны было принято решение о срочном развертывании серийного производства реактивных снарядов и пусковой установки, получившей официальное название «БМ-13».

Это было воистину оружие небывалой силы — дальность полета снаряда достигала восьми с половиной километров, а температура в эпицентре взрыва — полутора тысяч градусов. Немцы неоднократно пытались захватить образец русской чудо-техники, но экипажи «катюш» строжайше выдерживали правило — попасть в руки врага им было нельзя. На критический случай машины были снабжены механизмом самоликвидации. От тех легендарных установок идет, по сути, вся история российской ракетной техники. А реактивные снаряды для «катюш» разработал Владимир Андреевич Артемьев.

Он родился в 1885 году в Петербурге в семье военнослужащего, окончил петербургскую гимназию и ушел добровольцем на Русско-японскую войну. За мужество и храбрость был произведен в младшие унтер-офицеры и награжден Георгиевским крестом, затем окончил Алексеевское юнкерское училище. В начале 1920 года Артемьев познакомился с Н. И. Тихомировым и стал его ближайшим помощником, однако в 1922 году на волне общей подозрительности к бывшим офицерам царской армии был заключен в концлагерь. Вернувшись с Соловков, продолжил заниматься совершенствованием реактивных снарядов, работу над которыми начал еще в двадцатых годах и прервал в связи с арестом. В период Великой Отечественной войны им было сделано много ценных изобретений в области военной техники.

Он родился в 1885 году в Петербурге в семье военнослужащего, окончил петербургскую гимназию и ушел добровольцем на Русско-японскую войну. За мужество и храбрость был произведен в младшие унтер-офицеры и награжден Георгиевским крестом, затем окончил Алексеевское юнкерское училище. В начале 1920 года Артемьев познакомился с Н. И. Тихомировым и стал его ближайшим помощником, однако в 1922 году на волне общей подозрительности к бывшим офицерам царской армии был заключен в концлагерь. Вернувшись с Соловков, продолжил заниматься совершенствованием реактивных снарядов, работу над которыми начал еще в двадцатых годах и прервал в связи с арестом. В период Великой Отечественной войны им было сделано много ценных изобретений в области военной техники.

После войны В. А. Артемьев, будучи главным конструктором ряда научно-исследовательских и проектных институтов, создавал новые образцы ракетных снарядов, был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, являлся лауреатом Сталинских премий. Умер 11 сентября 1962 г. в Москве. Его имя есть на карте Луны: в память о создателе «катюши» назван один из кратеров на ее поверхности.

«Катюша» — неофициальное собирательное название боевых машин реактивной артиллерии БМ-8 (82 мм), БМ-13 (132 мм) и БМ-31 (310 мм). Такие установки активно использовались СССР во время Второй мировой войны.

После принятия на вооружение авиации 82-мм реактивных снарядов класса “воздух-воздух” РС-82 (1937 год) и 132-мм реактивных снарядов класса “воздух-земля” РС-132 (1938 год) Главное артиллерийское управление поставило перед разработчиком снарядов – Реактивным НИИ – задачу создания реактивной полевой системы залпового огня на основе снарядов РС-132. Уточненное тактико-техническое задание было выдано институту в июне 1938 года.

В соответствии с этим заданием к лету 1939 года институт разработал новый 132-мм осколочно-фугасный снаряд, получивший позднее официальное название М-13. По сравнению с авиационным РС-132 этот снаряд имел большую дальность полета и значительно более мощную боевую часть. Увеличение дальности полета было достигнуто за счет увеличения количества ракетного топлива, для этого потребовалось удлинить ракетную и головную части реактивного снаряда на 48 см. Снаряд М-13 имел несколько лучшие, чем РС-132, аэродинамические характеристики, что позволило получить более высокую кучность.

К снаряду была разработана также самоходная многозарядная пусковая установка. Первый ее вариант был создан на базе грузового автомобиля ЗИС-5 и обозначался МУ-1 (механизированная установка, первый образец). Проведенные в период с декабря 1938 года по февраль 1939 года полигонные испытания установки показали, что она не в полной мере отвечает поставленным требованиям. С учетом результатов испытаний Реактивный НИИ разработал новую пусковую установку МУ-2, которая в сентябре 1939 года была принята Главным артиллерийским управлением для полигонных испытаний. По результатам окончившихся в ноябре 1939 года полигонных испытаний институту были заказаны пять пусковых установок для проведения войсковых испытаний. Еще одну установку заказало Артиллерийское управление Военно-Морского Флота для использования ее в системе береговой обороны.

21 июня 1941 года установка была продемонстрирована руководителям ВКП(6) и Советского правительства, и в тот же день, буквально за несколько часов до начала Великой Отечественной войны, было принято решение о срочном развертывании серийного производства реактивных снарядов М-13 и пусковой установки, получившей официальной название БМ-13 (боевая машина 13).

Производство установок БМ-13 было организовано на воронежском заводе им. Коминтерна и на московском заводе “Компрессор”. Одним из основных предприятий по выпуску реактивных снарядов стал московский завод им. Владимира Ильича.

В ходе войны производство пусковых установок в срочном порядке было развернуто на нескольких предприятиях, обладавших различными производственными возможностями, в связи с этим в конструкцию установки вносились более или менее существенные изменения. Таким образом, в войсках использовалось до десяти разновидностей пусковой установки БМ-13, что затрудняло обучение личного состава и отрицательно сказывалось на эксплуатации боевой техники. По этим причинам была разработана и в апреле 1943 года принята на вооружение унифицированная (нормализованная) пусковая установка БМ-13Н, при создании которой конструкторы критически проанализировали все детали и узлы в целях повышения технологичности их производства и снижения стоимости, в результате чего все узлы получили самостоятельные индексы и стали универсальными.

В состав БМ-13″Катюша” входят следующие боевые средства:

Боевая машина (БМ) МУ-2 (МУ-1) ;

Реактивные снаряды .

Реактивный снаряд М-13:

Снаряд М-13 (см. схему) состоит из головной части и порохового реактивного двигателя. Головная часть по своей конструкции напоминает артиллерийский осколочно-фугасный снаряд и снаряжена зарядом взрывчатого вещества, для подрыва которого используются контактный взрыватель и дополнительный детонатор. Реактивный двигатель имеет камеру сгорания, в которой помещен пороховой метательный заряд в виде цилиндрических шашек с осевым каналом. Для воспламенения порохового заряда используются пирозапалы. Образующиеся при горении пороховых шашек газы истекают через сопло, перед которым расположена диафрагма, препятствующая выбросу шашек через сопло. Стабилизация снаряда в полете обеспечивается с помощью хвостового стабилизатора с четырьмя перьями, сваренными из стальных штампованных половинок. (Такой способ стабилизации обеспечивает более низкую кучность по сравнению со стабилизацией вращения вокруг продольной оси, однако позволяет получить большую дальность полета снаряда. Кроме того, использование оперенного стабилизатора весьма существенно упрощает технологию производства реактивных снарядов).

Дальность полета снаряда М-13 достигала 8470 м, но при этом имело место весьма значительное рассеивание. По таблицам стрельбы 1942 года, при дальности стрельбы 3000 м боковое отклонение составляло 51 м, а по дальности — 257 м.

В 1943 году был разработан модернизированный вариант реактивного снаряда, получивший обозначение М-13-УК (улучшенной кучности). Для повышения кучности стрельбы у снаряда М-13-УК в переднем центрирующем утолщении ракетной части выполнены 12 тангенциально расположенных отверстий, через которые во время работы ракетного двигателя выходит часть пороховых газов, приводящая снаряд во вращение. Хотя дальность полета снаряда при этом несколько уменьшилась (до 7,9 км), улучшение кучности привело к уменьшению площади рассеивания и к возрастанию плотности огня в 3 раза по сравнению со снарядами М-13. Принятие снаряда М-13-УК на вооружение в апреле 1944 года способствовало резкому увеличению огневых возможностей реактивной артиллерии.

Пусковая установка РСЗО”Катюша”:

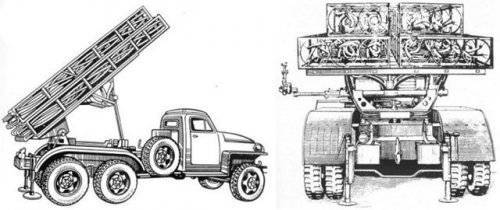

К снаряду разработана самоходная многозарядная пусковая установка. Первый ее вариант – МУ-1 на базе грузового автомобиля ЗИС-5 – имел 24 направляющих, установленных на специальной раме в поперечном положении по отношению к продольной оси автомобиля. Ее конструкция позволила производить пуск реактивных снарядов только перпендикулярно продольной оси автомашины, причем струи горячих газов повреждали элементы установки и корпус ЗИС-5. Не обеспечивалась также безопасность при управлении огнем из кабины водителя. Пусковая установка сильно раскачивалась, что ухудшало кучность стрельбы реактивных снарядов. Заряжание пусковой установки с передней части направляющих производить было неудобно и требовало много времени. Автомашина ЗИС-5 имела ограниченную проходимость.

Более совершенная пусковая установка МУ-2 (см. схему) на базе грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6 имела 16 направляющих, расположенных вдоль оси автомобиля. Каждые две направляющие соединялись, образуя единую конструкцию, именовавшуюся “спаркой”. В конструкцию установки был введен новый узел – подрамник. Подрамник позволил вести сборку всей артиллерийской части пусковой установки (как единого агрегата) на нем, а не на шасси, как было ранее. В собранном виде артиллерийская часть относительно легко монтировалась на шасси любой марки автомобиля при минимальной доработке последней. Созданная конструкция позволила уменьшить трудоемкость, время изготовления и стоимость пусковых установок. Вес артиллерийской части был снижен на 250 кг, стоимость – более чем на 20 процентов.Существенно повышены были и боевые и эксплуатационные качества установки. За счет введения бронирования бензобака, бензопровода, боковых и задней стенок кабины водителя была повышена живучесть пусковых установок в бою. Был увеличен сектор обстрела, повысилась устойчивость пусковой установки в походном положении, усовершенствованные подъемный и поворотный механизмы позволили увеличить скорость наведения установки на цель. Перед пуском боевая машина МУ-2 поддомкрачивалась аналогично МУ-1. Силы, раскачивающие пусковую установку, благодаря расположению направляющих вдоль шасси автомашины, прилагались по ее оси на два домкрата, находившиеся вблизи центра тяжести, поэтому раскачивание стало минимальным. Заряжание в установке производилось с казенной части, то есть с заднего конца направляющих. Это было удобнее и позволяло значительно ускорить операцию. Установка МУ-2 имела поворотный и подъемный механизмы простейшей конструкции, кронштейн для крепления прицела с обычной артиллерийской панорамой и большой металлический бак для горючего, установленный сзади кабины. Стекла кабины закрывались броневыми откидными щитами. Напротив сиденья командира боевой машины на передней панели был смонтирован небольшой прямоугольный ящичек с вертушкой, напоминающий диск телефонного аппарата, и рукояткой для поворачивания диска. Этот прибор носил название “пульт управления огнем” (ПУО). От него шел жгут проводов к специальному аккумулятору и к каждой направляющей.

Пусковая установка БМ-13 «Катюша» на шасси Studebaker (6×4)

При одном обороте рукоятки ПУО происходило замыкание электроцепи, срабатывал пиропатрон, помещенный в передней части ракетной камеры снаряда, воспламенялся реактивный заряд и происходил выстрел. Темп стрельбы определялся темпом вращения рукоятки ПУО. Все 16 снарядов можно было выпустить за 7—10секунд. Время перевода пусковой установки МУ-2 из походного в боевое положение составляло 2-3 минуты, угол вертикального обстрела находился в пределах от 4° до 45°, угол горизонтального обстрела составлял 20°.

Конструкция пусковой установки допускала ее передвижение в заряженном состоянии с довольно высокой скоростью (до 40 км/ч) и быстрое развертывание на огневой позиции, что способствовало нанесению внезапных ударов по противнику.

Существенным фактором, повышающим тактическую мобильность частей реактивной артиллерии вооруженных установками БМ-13Н, стало то, что в качестве базы для пусковой установки был использован мощный американский грузовой автомобиль “Студебеккер US 6х6”, поставлявшийся в СССР по ленд-лизу. Этот автомобиль имел повышенную проходимость, обеспечивающуюся мощным двигателем, тремя ведущими осями (колесная формула 6х6), демультипликатором, лебедкой для самовытаскивания, высоким расположением всех частей и механизмов, чувствительных к воздействию воды. Созданием этой пусковой установки была окончательно завершена отработка серийной боевой машины БМ-13. В таком виде она и провоевала до конца войны.

Испытания и эксплуатация

Первая батарея полевой реактивной артиллерии, отправленная на фронт в ночь с 1 на 2 июля 1941 года под командованием капитана И.А.Флерова, была вооружена семью установками, изготовленными Реактивным НИИ. Своим первым залпом в 15 часов 15 минут 14 июля 1941 года батарея стерла с лица земли железнодорожный узел Орша вместе с находившимся на нем немецкими эшелонами с войсками и боевой техникой.

Исключительная эффективность действий батареи капитана И. А. Флерова и сформированных вслед за ней еще семи таких батарей способствовали быстрому наращиванию темпов производства реактивного вооружения. Уже с осени 1941 года на фронтах действовало 45 дивизионов трехбатарейного состава по четыре пусковых установки в батарее. Для их вооружения в 1941 году было изготовлено 593 установки БМ-13. По мере поступления боевой техники от промышленности началось формирование полков реактивной артиллерии, состоявших из трех дивизионов, вооруженных пусковыми установками БМ-13 и зенитного дивизиона. Полк имел 1414 человек личного состава, 36 пусковых установок БМ-13 и 12 зенитных 37-мм пушек. Залп полка составлял 576 снарядов калибра 132мм. При этом живая сила и боевая техника противника уничтожалась на площади свыше 100 гектаров. Официально полки назывались гвардейскими минометными полками артиллерии резерва Верховного Главнокомандования.

Боевые реактивные пусковые установки “Катюши”. Справка

14 июля 1941 г. прогремел первый залп знаменитых “Катюш”.

“Катюша” – народное название боевых машин реактивной артиллерии БМ‑8 (со снарядами 82 мм), БМ-13 (132 мм) и БМ-31 (310 мм) во время Великой Отечественной войны. Существует несколько версий происхождение этого названия, наиболее вероятное из них связано с заводской маркой “К” завода изготовителя первых боевых машин БМ-13 (Воронежский завод им. Коминтерна), а также с популярной в то время одноименной песней (музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского).

(Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах -2004 г.г. ISBN 5 – 203 01875 – 8)

“Катюша” стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО), которая включала в себя реактивные снаряды (РС), пусковые установки (ПУ), приборы управления стрельбой и транспортные средства. Самоходные пусковые установки на автомобилях получили обозначение боевых машин (БМ) реактивной артиллерии. Многозарядность РСЗО определяла возможность одновременного поражения целей на значительных площадях, а залповый огонь обеспечивал внезапность и высокий эффект поражающего и морального воздействия на противника.

Создание реактивных систем залпового огня стало бы невозможно без разработки реактивных снарядов с двигателем, работающим на твердом топливе.

Разработку реактивных снарядов на бездымном порохе с начала 1920-х гг. вели двое энтузиастов ракетной техники Владимир Артемьев и Николай Тихомиров.

К 1927 г. был разработан пироксилино-тротиловый бездымный порох. 3 марта 1928 г. первый в мире снаряд с ракетным двигателем на бездымном порохе пролетел 1 300 м, а в июле того же года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) создается Газодинамическая лаборатория (преобразованная в 1933 г. в Реактивный научно-исследовательский институт – РНИИ). К 1933 г. были созданы два образца реактивных снарядов – осколочный РС‑82 и осколочно-фугасный РС-132. Первые их образцы предназначались для вооружения самолетов, и только летом 1938 г. группа инженеров РНИИ под руководством Ивана Гвая начала проектировать многозарядную реактивную установку для наземных войск и кораблей флота.

Проект первой механизированной многозарядной, размещенной на автомобиле ЗИС-5 установки для стрельбы реактивными снарядами появился в августе того же года, но полигонные испытания выявили у нее много недостатков. Доработанный вариант установки, обозначенный МУ-1 (механизированная установка, 1-й образец), имел тоже много недостатков. Только новая пусковая установка МУ-2, представленная РНИИ в апреле 1939 г., отвечала требованиям военных. Она заряжалась 132-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами, позднее названными М-13.

25 декабря 1939 г. реактивный снаряд М‑13 и пусковая установка, позднее получившая название “Боевая машина 13” (БМ-13) были одобрены Артиллерийским управлением Красной Армии. К июню 1941 г. была изготовлена первая опытная партия БМ-13, предназначенная для всесторонних полигонных испытаний.

Машина БМ-13 представляла собой грузовик ЗИС-6, на месте кузова которого на специальной раме монтировались 16 направляющих желобкового типа, расположенных вдоль оси автомобиля в два яруса. Каждые две направляющие соединялись (спаривались), образуя единую конструкцию, названную спаркой. Спарок было восемь.

БМ-13 заряжалась 16 реактивными снарядами калибра 132 мм. Заряжение производилось с казенной части, а задняя часть автомобиля при ведении огня вывешивалась на двух домкратах. Запуск снарядов мог производиться и из кабины, и с выносного пульта с помощью электрической системы замыкателей. Залп выполнялся в течение 15-20 секунд. Дальность стрельбы – 8-8,5 км. Скорость БМ-13 по хорошей дороге достигала 50-60 км/ч. Всего 1-2 минуты требовалось для ее перевода из походного в боевое положение. На перезарядку после залпа уходило 3-5 минут, поэтому за час одна боевая машина могла сделать 10 залпов и выпустить 160 снарядов.

21 июня 1941 г. после осмотра образцов ракетного оружия Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин принял решение о развертывании серийного производства реактивных снарядов М-13 и пусковой установки БМ-13 и о начале формирования ракетных войсковых частей. Из-за угрозы надвигавшейся войны это решение было принято, несмотря на то, что пусковая установка БМ-13 еще не прошла войсковых испытаний и не была отработана до стадии, допускающей массовое промышленное изготовление.

Производство установок БМ-13 было организовано на воронежском заводе им. Коминтерна и на московском заводе “Компрессор”. Одним из основных предприятий по выпуску реактивных снарядов стал московский завод им. Владимира Ильича.

После начала Великой Отечественной войны советское командование приняло решение не дожидаться изготовления промышленностью серийных образцов, а, используя имеющиеся в наличии опытные установки, сформировать из них первую отдельную экспериментальную батарею, направить ее на фронт и там, используя опытную партию реактивных снарядов PC-132, всесторонне проверить качество и боевую эффективность, а также выработать наставление и тактику по боевому применению этого нового реактивного оружия. От успеха выполнения этой задачи зависело окончательное решение вопроса о принятии установок БМ-13 на вооружение и развертывании их массового производства.

В соответствии с директивой командующего войсками Московского военного округа от 28 июня 1941 г. к 1 июля была сформирована первая отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной Армии. В составе батареи имелось 7 боевых машин БМ-13, 122-мм гаубица, 44 автомобиля, способных поднять 600 снарядов М‑13. Командный состав батареи был укомплектован в основном слушателями Артиллерийской академии. Командиром батареи был назначен капитан Иван Флеров.

3 июля батарея прибыла на Западный фронт.

Боевое крещение БМ-13 получила 14 июля 1941 г., когда батарея произвела первый залп из всех установок по железнодорожной станции Орша, где было сосредоточено большое количество живой силы и боевой техники противника. В результате мощного огневого удара одновременно 112 реактивными снарядами над станцией поднялось огневое зарево: горели вражеские эшелоны, рвались боеприпасы. Еще через полтора часа батарея Флерова произвела второй залп, на этот раз по переправе через реку Оршицу, на подступах к которой скопилось много техники и живой силы немцев. В результате переправа противника была сорвана, развить успех на этом направлении ему не удалось.

Первый опыт применения нового ракетного оружия показал его высокую боевую эффективность, что явилось одной из причин быстрейшего его ввода в строй и оснащения им Сухопутных войск.

Перестройка промышленности, связанная с выпуском ракетного оружия, была осуществлена в короткие сроки, к его производству привлекли большое число предприятий (уже в июле-августе 1941 г. – 214 заводов), что обеспечило поступление в войска этой боевой техники. В августе-сентябре 1941 г. было развернуто серийное производство боевых установок БМ‑8 с 82-мм реактивными снарядами.

Одновременно с развертыванием производства были продолжены работы по созданию новых и совершенствованию имевшихся образцов реактивных снарядов и пусковых установок.

С 30 июля 1941 г. приступило к работе специальное конструкторское бюро (СКБ) при московском заводе “Компрессор” – головное конструкторское бюро по пусковым установкам, а сам завод стал головным предприятием по их производству. Это СКБ под руководством начальника и главного конструктора Владимира Бармина за годы войны разработало 78 образцов пусковых установок различного типа, монтируемых на автомобилях, тракторах, танках, железнодорожных платформах, речных и морских кораблях. Тридцать шесть из них были приняты на вооружение, освоены промышленностью и использовались в боевых действиях.

Большое внимание уделялось производству реактивных снарядов, созданию новых и совершенствованию имеющихся образцов. Модернизации подвергся 82-мм реактивный снаряд М-8, были созданы реактивные снаряды мощного фугасного действия: 132-мм М-20, 300-мм М-30 и М-31; увеличенной дальности – М-13 ДД и улучшенной кучности – М-13 УК и М-31 УК.

С началом войны в составе Вооруженных сил СССР были созданы специальные войска для боевого применения ракетного оружия. Это были ракетные войска, но в период войны они именовались гвардейскими минометными частями (ГМЧ), а впоследствии – реактивной артиллерией. Первой организационной формой ГМЧ стали отдельные батареи и дивизионы.

К концу войны реактивная артиллерия имела 40 отдельных дивизионов (38 М-13 и 2 М-8), 115 полков (96 М-13 и 19 М-8), 40 отдельных бригад (27 М-31 и 13 М-31-12) и 7 дивизий – всего 519 дивизионов в которых насчитывалось свыше 3000 боевых машин.

Судьба же первой отдельной экспериментальной батареи оборвалась в начале октября 1941 г. После боевого крещения под Оршей батарея успешно действовала в боях под Рудней, Смоленском, Ельней, Рославлем и Спас-Деменском. За три месяца боевых действий батарея Флерова не только наносила немалый материальный урон немцам, она способствовала и поднятию боевого духа у наших солдат и офицеров, измотанных непрерывными отступлениями.

Гитлеровцы устроили за новым оружием настоящую охоту. Но батарея не задерживалась долго на одном месте – дав залп, сразу же меняла позицию. Тактический прием – залп – смена позиции – широко использовался подразделениями “катюш” в ходе войны.

В начале октября 1941 г. в составе группировки войск Западного фронта батарея оказалась в тылу немецко-фашистских войск. При движении к линии фронта из тыла в ночь на 7 октября она попала в засаду врага под деревней Богатырь Смоленской области. Большая часть личного состава батареи и Иван Флеров погибли, расстреляв весь боезапас и взорвав боевые машины. Только 46 воинам удалось выйти из окружения. Легендарный комбат и остальные бойцы, до конца с честью выполнившие свой долг, считались “без вести пропавшими”. И только когда удалось обнаружить документы одного из армейских штабов вермахта, где сообщалось о том, что же произошло на самом деле в ночь с 6 на 7 октября 1941 г. у смоленской деревушки Богатырь, капитан Флеров был исключен из списков пропавших без вести.

За героизм Иван Флеров посмертно в 1963 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а в 1995 г. ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

В честь подвига батареи сооружены памятник в городе Орше и обелиск у города Рудня.