Система отвода пороховых газов через отверстие в канале ствола

Система отвода пороховых газов через отверстие в канале ствола

Отвод части пороховых газов из канала ствола («газоотводный двигатель») может производиться через отверстие в стенке ствола, через дульное отверстие с использованием подвижного надульника, через канал особой гильзы либо через патронник (в случае безгильзового патрона). Во всех вариантах количество отводимых пороховых газов крайне невелико и практически не влияет на начальную скорость пули. Энергия отводимых газов может использоваться непосредственно или запасаться с помощью пружинного, пневматического или гидропневматического устройства. Так, в автоматической винтовке Фаркауэра-Хилла пороховые газы, попав в газовую камеру, давили на поршень, сжимавший возвратную пружину и фиксировавшийся после этого защелкой. После отпирания защелки пружина, разжимаясь, давила на второй поршень, приводивший подвижную систему. «Аккумулирование» энергии отводимых газов позволяет смягчить работу системы, а также обойтись без ручного перезаряжания после перерыва в стрельбе.

11.1 Из всех способов отвода пороховых газов наибольшее распространение нашли системы с отводом газов через поперечное (боковое) отверстие в стенке ствола и воздействием их на поршень, движущийся прямолинейно назад.

Ствол оружия неподвижен, затвор перед выстрелом сцеплен со стволом (ствольной коробкой). После прохождения пулей отверстия в стенке ствола часть пороховых газов попадает через отверстие в газовую камеру и передает свою энергию поршню. Шток поршня, двигаясь назад, отбрасывает затворную раму (может именоваться также «ползуном», «стеблем затвора» и т. д.), которая отпирает затвор и движется дальше вместе с затвором, сжимая возвратную пружину. При обратном движении затворная рама способствует запиранию затвора, а при полном цикле автоматики — отжимает автоспуск или бьет по ударнику.

На циклограмме работы автоматики с газоотводным двигателем можно увидеть, что операция подачи патрона на линию досылания совмещена с откатом затворной рамы, извлечение и отражение гильзы слиты в единую операцию. Видны также «холостые» промежутки. Стоит отметить, что в начале развития автоматического оружия газоотводные схемы не пользовались большой популярностью из-за «быстрого засорения механизма нагаром». Для предотвращения этого необходимо обеспечить обтюрацию пороховых газов на всей длине хода газового поршня и сброс излишних газов в атмосферу.

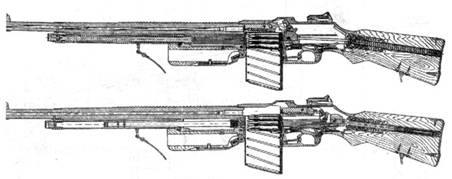

Возможна реализация данной схемы: с отдельным штоком, ударно передающим энергию движения затворной раме (винтовки ABC, СВД, карабин СКС, автомат Vz.58 — т. н. “короткий ход поршня”); со штоком, жестко связанным с затворной рамой (винтовка ZB- 29, пулемет ДП, система Калашникова — “длинный ход поршня”); вообще без штока и поршня — пороховые газы, пройдя газоотводную трубку, воздействуют непосредственно на затвор (автоматическая винтовка Люнгмана, штурмовые винтовки серии М16), точнее поршнем служит небольшой выступ затвора или затворной рамы. Между поршнем и затвором может помещаться рычаг или пружина для смягчения удара и более рационального распределения энергии между деталями автоматики. Разделение поршня, штока и затворной рамы со снабжением каждой детали своей возвратной пружиной часто выполнялось для того, чтобы обеспечить возможность снаряжения магазина сверху из обоймы (ABC, СКС). Но, кроме того, оно позволяет как бы «разложить» действие отдачи во времени и сделать его несколько мягче для оружия и стрелка.

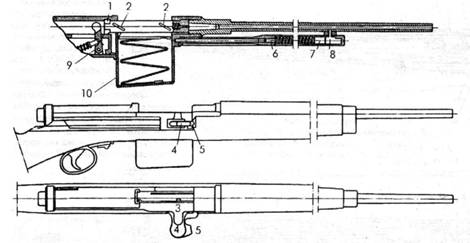

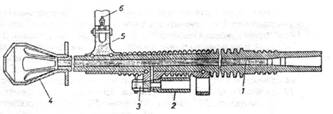

Схема автоматики с газоотводным двигателем, длинным ходом поршня и закрытой газовой камерой с трубкой (автоматическая винтовка Мондрагона, первой принятая на вооружение): 1 — боевой выступ затвора, 2 — наклонные пазы затвора, 3 — подвижная боковая крышка, 4 — рукоятка крышки, 5 — качающийся рычаг, 6 — шток поршня, 7 — газовый поршень, 8 — газовая камера, 9 — курок, 10- корпус магазина.

Одна из первых принятых на вооружение схем с газоотводным двигателем, длинным ходом поршня и газовой трубкой с патрубком — ручной пулемет “Гочкис” модели 1908 г.

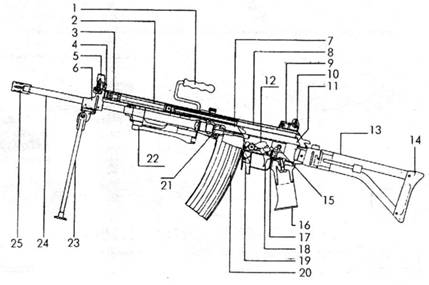

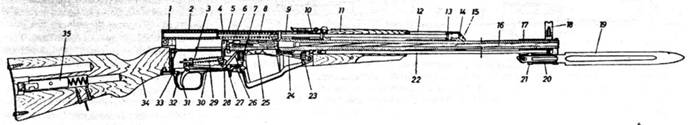

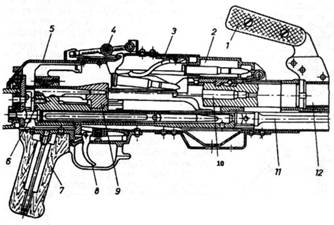

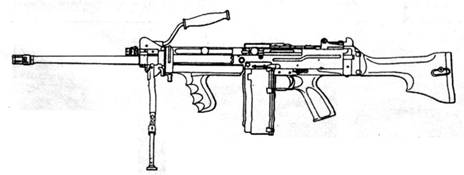

Разрез штурмовой винтовки ARM ‘Галил” с автоматикой на основе отвода пороховых газов и дпиннымходом поршня (по образцу “системы Калашникова”): 1 — складная рукоятка переноски. 2 — шток газового поршня, 3 — газовый поршень, 4 — складная ночная мушка, 5 — мушка с ограждением, 6 — газоотводный узел, 7 — затворная рама, 8 — возвратная пружина, 9 — складной ночной прицел, 10- перекидной целик, 11 — ствольная коробка, 12- курок, 13- складной приклад, 14 — плечевой упор, 15 — предохранитель-переводчик, 16 — пистолетная рукоятка, 17- шептало, 18- спусковой крючок, 19 — защелка магазина, 20 — магазин на 35 патронов, 21 — затвор, 22 — цевье, 23 — складная сошка, 24 — ствол, 25 — пламегаситель.

Величина давления, передаваемого поршню, зависит от площади поперечного сечения поршня, давления газов в камере, времени его действия, размеров и места расположения газоотводного отверстия. Это дает широкий выбор конструктивных решений для получения нужного времени задержки отпирания канала ствола и нужных скоростей движения деталей автоматики, а значит — желаемого темпа стрельбы.

Газоотводное отверстие может быть выполнено в любой точке по длине ствола — от дульного среза до пульного входа. В зависимости от этого меняется и давление пороховых газов, на которое должен рассчитываться газовый двигатель. Может использоваться и отвод газов через дульное отверстие в неподвижный надульник, играющий роль коаксиальной газовой камеры с поршнем в виде втулки (автоматическая винтовка G.41 «Вальтер»). Но при этом система оказывается слишком громоздкой, кроме того, для приведения в действие механизмов требуется достаточное давление газов на дульном срезе, т. е. система применима при сравнительно мощных патронах. При меньшей мощности отвод газов через дульный срез может использоваться только для отпирания канала ствола в системах автоматики смешанного типа, как в пистолете «Ультраматик».

Если газоотводное отверстие достаточно велико, то газы свободно протекают через него, быстро выравнивая давление в газовой камере и канале ствола. Если же отверстие мало, оно создает действие, подобное дросселирванию, ограничивает прохождение газов и тем самым замедляет нарастание давления в камере. На характер истечения газов существенно влияет также форма отверстия.

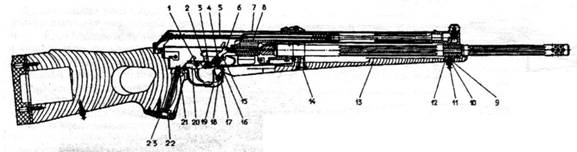

Разрез охотничьего самозарядного карабина “Вепрь-308 Супер” (модификация системы ручного пулемета РПК): 1 — ось спускового механизма, 2 — основание предохранителя, 3 — предохранитель, 4 — боевая пружина, 5 — возвратный механизм, 6 — курок, 7 — крышка ствольной коробки, 8 — затворная рама с затвором, 9- оснвание антабки. 10- винт антабки, 11 — кольцо антабки, 12-шайба, 13-ложа, 14-винт, 15-фиксатор, 16 — выталкиватель магазина, 17, 18, 19 — защелка магазина, 20 — спусковой механизм, 21 — гайка, 22 — соединительный винт, 23 — шайба.

Разрез самозарядного карабина СКС с автоматикой на основе отвода пороховых газов и коротким ходом поршня: 1- крышка ствольной коробки, 2 — возвратная пружина, 3 — боевая пружина, 4 — курок, 5 — стебель затвора, 6 — наклонный выступ стебля затвора, 7 — скос затвора, 8 — затвор, 9 — толкатель, 10 — пружина толкателя, 11 — ствольная накладка, 12 — газовая трубка, 13 — газовый поршень со штоком, 14 — газовая камера, 15 — газоотводное отверстие, 16 — ствол. 17- опора мушки, 18 — мушка, 19 — штык, 20 — пружина, 21 — защелка штыка, 22 — шомпол, 23 — пружина подавателя, 24 — рычаг подавателя, 25 — подаватель, 26- защелка крышки магазина, 27 — шептало, 28 — автоспуск, 29 — стержень боевой пружины, 30 — спусковая тяга, 31 — спусковой крючок, 32 — предохранитель, 33 — защелка ударно-спускового механизма, 34 — приклад ложи. 35 — пенал с принадлежностью.

Разрез автомата Vz.58 с отводом пороховых газов и короткимходом поршня.

Схема работы автоматики с отводом пороховых газов и механизма запирания канала ствола перекосом затвора.

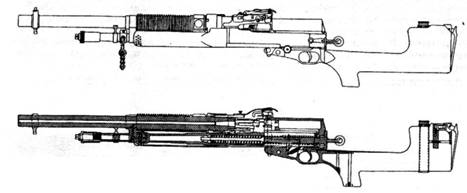

Разрез ручного пулемета BAR-18 с газоотводным двигателем.

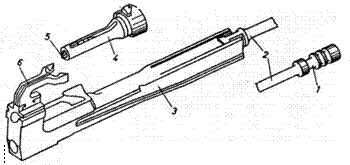

Ствол крупнокалиберного пулемета ДШК с газоотводным узлом:

1 — канал ствола, 2 — газовая камера, 3 — газовый регулятор, 4 — дульный тормоз, 5 — стойка мушки. 6 — мушка.

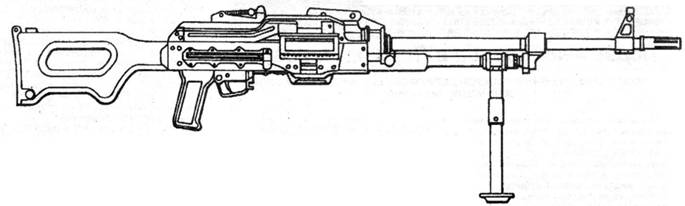

Единый пулемет ПКМ с газоотводным двигателем автоматики и длинным ходом газового поршня.

Разрез единого пулемета ПК: 1 — рукоятка ствола, 2 — приемник, 3 — рычаг подачи. 4 — прицел, 5 — крышка ствольной коробки, 6 — затворная рама, 7 — пистолетная рукоятка, 8 — спусковой крючок, 9 — затвор, 10 — патронник, 11- шток газового поршня (с затворной рамой соединен шарнирно), 12 — ствол.

Затворная рама и затвор пулемета ПК (шток газового поршня условно разрезан): 1 — канал ствола, 2 — газовая камера, 3 — газовый регулятор, 4 — затвор, 5 — ударник, 6 — извлекатель.

Ручной пулемет “Алтимакс”- 100 с газоотводным двигателем автоматики, длинным ходом газового поршня, большой длиной отката подвижной системы и наличием буфера. Для большей надежности работы автоматики применен газовый двигатель высокого давления — газоотводное отверстие выполнено ближе к казенной части ствола.

Классическим вариантом газоотводного двигателя с отводом через боковое отверстие и длинным ходом поршня стала система оружия М.Т. Калашникова (темп стрельбы автомата АКМ и ручного пулемета — 600, единого пулемета — 650 выстр./мин). При выстреле пороховые газы поступают через наклонное боковое отверстие в стенке канала ствола в газовую камеру. Газовый поршень, снабженный обтюрирующими канавками, под действием давления газов начинает двигаться назад, его шток, жестко связанный с затворной рамой, толкает ее назад. Затворная рама, имеющая фигурный вырез на внутренней поверхности, проворачивает затвор, который входит в вырез своим выступом. Затвор после поворота расцепляется с боевыми упорами ствольной коробки, извлекает стреляную гильзу из патронника (предварительное страгивание гильзы при повороте затвора облегчает извлечение) и движется назад вместе с затворной рамой, сжимая возвратную пружину. После отхода затворной рамы под действием давления газов на нужное расстояние отработанные газы выходят в атмосферу через отверстия в газовой трубке. Во время движения гильза ударяется о выступ отражателя и выбрасывается наружу через окно в ствольной коробке. Затворная рама с затвором под действием возвратно-боевой пружины идут вперед, затвор захватывает очередной патрон и досылает его в патронник. Затворная рама останавливается в крайнем переднем положении, а затвор под действием сил инерции продолжает движение вперед и проворачивается выступом по фигурному пазу затворной рамы. При этом его боевые выступы заходят за боевые упоры ствольной коробки. Все ударные нагрузки воспринимает сравнительно массивная затворная рама, ее инерция позволила сократить длину хода подвижной системы, “вывешенное” положение затворной рамы и затвора обеспечивают надежную работу автоматики в самых сложных условиях эксплуатации.

В американском пулемете М60 использован полый газовый поршень с коротким (60 мм) ходом. Отведенные из канала ствола газы проходят через отверстие в боковой стенке газового поршня и, расширяясь, заполняет внутреннее пространство газового поршня и переднюю секцию газовой камеры. Возросшее давление толкает поршень назад. Тело поршня при откате разъединяет отверстия в стенке поршня и в стволе, и дальнейшее поступление газа прекращается. Поршень движется назад, приводит в действие шток, который толкает затвор. Импульс пороховых газов, подаваемых на шток, сообщает достаточное количество энергии для полного цикла автоматики (включая подачу патронной ленты). Суть заключается в том, что когда накопится энергия, достаточная для преодоления трения и нагара, поршень пойдет назад. Двигаясь, он автоматически отсекает газы и является как бы саморегулирующимся. Подобная конструкция часто называется “системой постоянного объема”.

Автоматика оружия. Газоотводная автоматика

Системы автоматики оружия, в которых для перезарядки оружия используется давление сгорающих в стволе пороховых газов, кратко называемые «газоотводными», известны практически с самого начала зарождения автоматического стрелкового оружия. Однако их период «взросления» оказался значительно дольше, чем у основных конкурентов – систем, использующих энергию отдачи подвижного ствола.

Основной принцип работы газоотводных систем аналогичен принципу работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) – горячие газы, полученные в результате сжигания топлива (пороха) толкают расположенный в цилиндре поршень, который в свою очередь совершает полезную работу по перезарядке оружия. Основное отличие газового двигателя оружия от ДВС состоит в том, что топливо сгорает в отдельном объеме (стволе), и в газовый цилиндр автоматики попадает лишь незначительная часть всех пороховых газов, полученных при выстреле.

Основной причиной сравнительно медленного «становления на крыло» таких систем стал порох и свойства его горения. Дымные пороха при сгорании давали такое количество нагара, что это сказывалось на затруднении перезарядки уже через несколько десятков выстрелов. Первые бездымные пороха отличались достаточно большим разбросом характеристик по давлению в стволе, что затрудняло создание надежных систем, завязанных именно на давление газов. Если добавить к этому недостаточные знания как о самой динамике горения пороха в стволе, так и о металлургии (что повышало опасность термической эрозии газоотводного отверстия в стволе), то понятно, что создание газоотводных систем поначалу было сложной эмпирической задачей.

В результате широкое распространение газоотводные системы стали получать лишь в межвоенный период, а к концу Второй Мировой войны они уже уверенно стали выходить на первое место по распространенности в большинстве систем длинноствольного оружия, от винтовок до крупнокалиберных пулеметов. В самом деле, абсолютное большинство армейских самозарядных винтовок и автоматов Второй Мировой имело газоотводную автоматику (американские карабин М1 и винтовка М1, советская СВТ-40, немецкие G.41, G.43 и StG.44), и лишь одна винтовка (американская Johnson M1941) имела автоматику с подвижным стволом. Среди пулеметов также наметился сдвиг к газоотводным системам – в СССР на смену Максиму пришел пулемет Горюнова с газовым двигателем автоматики, хотя во многих странах Браунинги и MG-42 с подвижным стволом все еще держали позиции.

По сути, только два класса стрелкового оружия оказались практически не охвачены газоотводной автоматикой – пистолеты и пистолеты-пулеметы, использующие сравнительно маломощные пистолетные патроны. Среди пистолетов можно вспомнить разве что монстрообразный Desert Eagle, применяемый только гражданскими для охоты и развлекательной стрельбы. Среди пистолетов-пулеметов за все время их существования можно насчитать не более полудюжины газоотводных систем, таких как российский Вереск СР.2М, германский МР7А1 или китайский Тип 79.

Интересно, что большая часть применяемых и сегодня базовых конструкций газоотводной автоматики были изобретены в конце 19 или самом начале 20 века. Одной из самых первых газоотводных систем (не ставших впрочем популярной) стала конструкция французов братьев Клэр (Clair), запатентованная в 1892 году. В ней отводимые из ствола пороховые газы толкали вперед поршень, который сжимал мощную пружину. Энергия, запасенная в этой пружине, затем использовалась для перезарядки оружия, что, по крайней мере, в теории, позволяло сгладить мощный и короткий импульс пороховых газов и сделать работу автоматики более плавной. Подобная концепция позже несколько раз повторно воплощалась в жизнь в других странах (например, в английской винтовке Farquhar-Hill M1917), но всегда без особого успеха.

патент братьев Клэр на самозарядную винтовку с газоотводной автоматикой, 1892 год

патент братьев Клэр на самозарядную винтовку с газоотводной автоматикой, 1892 год

В 1895 году к газоотводной тематике обратился легендарный Джон Браунинг, запатентовав конструкцию первого серийного пулемета с газоотводной автоматикой, позже ставшего известным как Colt М1895 (“potato digger” – «картофелекопалка», за качающийся под стволом шток газового поршня). В этой системе поршень располагался не горизонтально, а перпендикулярно к стволу, на качающемся рычаге. После выстрела отводимые через поперечное отверстие пороховые газы толкали поршень вниз, заставляя его вместе с рычагом совершать качательное движение вниз – назад, приводя через систему тяг в движение затвор оружия. Эта система обеспечивала плавность отпирания затвора, но качавшийся под стволом с приличной амплитудой и скоростью рычаг поршня доставлял стрелкам немало проблем. В 1917 году фирма Marlin попыталась переделать пулемет М1895 для использования на самолетах и в танках путем замены качающегося поршня на двигающийся параллельно стволу. В результате пулемет стал компактнее, но заметно потерял в надежности работы из-за частых поперечных разрывов гильз при экстракции.

патент Браунинга на карабин с качающимся под стволом газовым поршнем, легший в основу его пулемета М1895

патент Браунинга на карабин с качающимся под стволом газовым поршнем, легший в основу его пулемета М1895

Помимо пулемета, в тот же период Браунинг запатентовал и пистолет схожей конструкции, у которого рычаг качался над стволом. В серию по понятным причинам это оружие не пошло, в отличие от других пистолетов того же конструктора. В то же время соратник Браунинга по работе на компанию Кольт инженер Карл Эбетс (Carl Ehbets) запатентовал свой вариант пистолета с газоотводной автоматикой. В его системе расположенный ниже и сбоку от ствола поршень после выстрела двигался назад под действием отведенных через отверстие в стволе пороховых газов, приводя в движение затвор. По общим принципам эта система стала прототипом для большинства более поздних, в том числе и вполне современных конструкций.

патент Карла Эббетса на пистолет с газоотводной автоматикой. 1896 год

патент Карла Эббетса на пистолет с газоотводной автоматикой. 1896 год

Здесь мы немного прервем наш экскурс в историю, чтобы обсудить несколько самых распространенных вариантов реализации газоотводной автоматики с точки зрения используемых конструктивных решений.

Итак, газоотводные системы можно разбить на группы по следующим критериям:

1. Положение газового цилиндра относительно ствола. В большинстве систем газовый цилиндр с поршнем расположены параллельно стволу, сверху, снизу или сбоку. Газовый цилиндр при этом соединен с каналом ствола одним или несколькими газоотводными отверстиями. Также встречаются варианты с расположением поршня вокруг ствола, при этом поршень может иметь форму кольца, надетого на ствол и заключенного в кожух, либо вид стакана с отверстием для пули в донной части, надетого на дульную часть ствола. В первом случае для отвода газов в кольцевую полость газового цилиндра используются газоотводные отверстия, и поршень после выстрела движется назад; во втором вырывающиеся из ствола пороховые газы толкают стакан-надульник вперед, ну и наконец есть варианты, в которых газового цилиндра как такового нет вообще – пороховые газы через отверстие и длинную газовую трубку отводятся непосредственно к затворной раме, где воздействуют на короткий поршень, интегрированный с передней частью рамы, или попадают внутрь, где, расширяясь во внутренней полости, толкают затворную раму назад относительно тела затвора.

2. Длина хода газового поршня. Как правило различают два варианта – системы с длинным ходом поршня и системы с коротким ходом поршня.

В системах с длинным ходом поршня он жестко связан с затворной рамой и вместе с ней совершает полный цикл движения, даже если фактически пороховые газы действуют на поршень на сравнительно небольшом начальном участке его движения назад.

В системах с коротким ходом поршня он (со штоком или без него) не связан жестко с затворной рамой. После короткого импульса в момент действия пороховых газов поршень останавливается, а затворная рама далее совершает полный цикл перезарядки отдельно.

Одним из не самых очевидных, но весьма полезных свойств газоотводных систем, использующих отвод газов через отверстие в стволе является возможность введения регулировки количества отводимого газа в зависимости от условий работы. Изначально такие регуляторы имели ручное переключение (чаще всего за счет изменения сечения перепускного отверстия). Позже появились и автоматические регуляторы с пружинными клапанами сброса избыточного давления. Автоматические регуляторы часто используются в охотничьих ружьях, чтобы они могли надежно работать с патронами с разными навесками заряда и снаряда — от легких спортинговых до тяжелых «магнумов». Ручные регуляторы в основном применяются на армейском оружии, чтобы при необходимости обеспечить увеличение мощности газового двигателя при работе оружия в затрудненных условиях. В ряде систем пулеметов газовый регулятор также позволяет регулировать темп стрельбы, по необходимости повышая или понижая его в определенных пределах.

Нужно отметить, что из всего широкого спектра газоотводных систем, разработанных за век с четвертью, лишь сравнительно небольшое количество вариантов их исполнения прижилось и «пошло в массы». Расположение газового поршня часто определяется расположением системы подачи патронов — на большинстве современных образцов с нижним питанием патронами (из примыкаемого снизу магазина) газовый поршень обычно находится над стволом, у систем с верхним питанием (лентой или также из магазина) поршень располагается под стволом. Это позволяет избежать необходимости как-то обходить тракт подачи патронов при организации механической связи поршня с затворной рамой. В числе достоинств систем с коротким ходом поршня (таких как винтовка Токарева СВТ-40, карабин Симонова СКС, винтовка FN FAL) входит и возможность легко заряжать магазин оружия «сверху», так как при открытом затворе шток находящегося в переднем положении поршня не мешает доступу в ствольную коробку и магазин.

Еще одно достоинство систем с коротким ходом поршня — масса поршня отделена от массы затворной рамы, что в теории несколько повышает потенциал по точности оружия за счет уменьшения массы подвижных частей, движущихся внутри оружия.

Варианты систем с длинным ходом газового поршня (в первую очередь вариации на тему автомата Калашникова) используют массу поршня и его штока для повышения общей надежности оружия за счет большего запаса кинетической энергии в массивных подвижных частях.

Системы с кольцевым поршнем, расположенным вокруг ствола, используются весьма редко из-за проблем с сильным нагревом ствола и его термическим расширением. В настоящее время кольцевые поршни применяются главным образом в охотничьих гладкоствольных ружьях, где они располагаются не вокруг ствола, а вокруг «холодной» трубки магазина в ее передней части, под стволом.

Системы с отбором пороховых газов в дульной части (без отверстия в стенке ствола) практически полностью утратили свою и так небольшую популярность из-за того, что они увеличивают массу оружия и ухудшают его баланс за счет длинных тяг или штоков и размещения массивного надульника в передней части ствола.

Наконец нужно отметить системы с прямым отводом газов к телу затворной рамы. Впервые такие системы были разработаны во Франции в 1920х годах, и реализованы в серии в шведской самозарядной винтовке Люнгмана AG-42 года и в семействе французских винтовок MAS M1944, M1949 и М1949/56. Эти системы отличались сравнительной простотой, и их главным недостатком было то, что отработанные пороховые газы выбрасывались из ствольной коробки назад, прямо в лицо стрелку. После Второй Мировой войны американец Юджин Стонер (Eugene Stoner) развил эту идею. В его системе, нашедшей реализацию в семействе винтовок AR-10, AR-15 и М16, пороховые газы через длинную трубку и специальный «гусь» на теле затворной рамы попадают в цилиндрическую кольцевую полость, образованную внутри затворной рамы вокруг хвостовика поворотного затвора. В этой системе газовым поршнем служит сама затворная рама, которую пороховые газы толкают назад относительно неподвижного поначалу затвора. Такое решение обеспечивает симметричное приложение сил к затворной раме и поджим затвора вперед в период наибольшего давления газов в стволе, но, при этом, делает эту систему более чувствительной к качеству порохов и общему загрязнению при работе.

патент на автоматику шведской винтовки Люнгмана с прямым отводом газов к затворной раме

патент на автоматику шведской винтовки Люнгмана с прямым отводом газов к затворной раме

патент Стонера на систему с прямым газоотводом внутрь затворной рамы (ранний вариант с боковым расположением газовой трубки)

патент Стонера на систему с прямым газоотводом внутрь затворной рамы (ранний вариант с боковым расположением газовой трубки)

Энциклопедия вооружения

Каталог вооружения

Принципы работы автоматики пистолета

А. Системы без сцепления затвора со стволом

Схема 1. Использование отдачи при свободном затворе и неподвижном стволе. Затвор в крайнем переднем положении удерживается пружиной, и при выстреле отдача беспрепятственно отбрасывает его назад.

Обладая значительно большей массой, чем пуля, затвор движется гораздо медленнее ее, поэтому еще до того, как гильза выйдет из патронника, пуля успевает покинуть ствол и давление в стволе резко снижается. В исходное положение затвор возвращается под действием возвратной пружины.

Схема 2. Использование энергии пороховых газов при подвижном вперед стволе и неподвижном затворе. Отдача воздействует на неподвижный корпус и никак не используется. Перезаряжание осуществляется при движении ствола вперед под действием силы трения, возникающего при прохождении пули по каналу ствола, и назад под воздействием возвратной пружины.

Б. Системы с полусвободными затворами

Схема 3. Системы с полусвободными затворами занимают промежуточное место между системами с затворами свободными и сцепленными. Жесткого запирания ствола здесь нет, а замедление открывания затвора во время выстрела достигается с помощью приспособлений, усиливающих трение или вызывающих ускоренный отход других деталей.

Приведенная здесь схема осуществлена на пистолете HK P 9S. Двигаясь назад под действием отдачи, затвор увлекает за собой два ролика. Движение роликов назад сопровождается их сближением, которое отход ударника ускоряет, а отход затвора замедляет.

В. Системы со сцепленными затворами

Схема 4. Использование отдачи при длинном ходе ствола. Затвор и ствол во время выстрела прочно сцеплены между собой, поэтому отдача увлекает их назад на всю длину отката. После достижения подвижными частями крайнего заднего положения происходит расцепление затвора и ствола и последовательное их возвращение вперед. При движении ствола вперед происходит экстрактирование гильзы, а при движении затвора — досылание патрона и включение запирающего устройства.

Схема 5. Использование отдачи при коротком ходе ствола. Ствол и затвор, будучи жестко сцепленными между собой с помощью запирающего устройства, под действием отдачи отходят назад. Так как вместе они обладают сравнительно значительной массой, то отход их происходит относительно замедленно. Вскоре после начала отхода подвижных частей запирающее устройство, взаимодействуя с неподвижным корпусом, выключается и освобождает затвор.

Ствол после короткого его отхода останавливается, а затвор продолжает движение, необходимое для перезаряжания пистолета. Запирающие устройства при коротком ходе ствола могут быть самыми разнообразными. Схемы некоторых из них смотри тут.

Г. Система отвода пороховых газов через отверстие в канале ствола

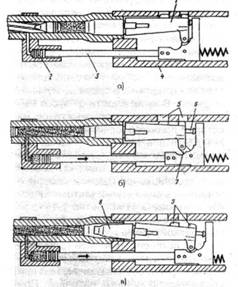

Схема 6. В этих системах автоматики часть пороховых газов, отводимых из канала ствола, воздействует на подвижный поршень, соединенный с тягой или штоком, которые и приводят в движение затвор. Пороховые газы могут отводиться различными способами, что обусловливает следующие типы автоматики с отводом пороховых газов:

— через отверстие в канале ствола;

— непосредственно от дульного среза (пулемет Пюто, ружье Банга);

— через дно специальной гильзы (пулемет Рота).

В процессе развития автоматического оружия распространение получил только тип автоматики с отводом пороховых газов через специальное газоотводное отверстие, а именно ее вид с поступательным движением поршня назад (схема 6). Доступ пороховых газов в камору открывается только после прохождения пулей газоотводного отверстия, что обусловливает определенную задержку начала движения поршня относительно начала выстрела и, как следствие, позднее открывание канала ствола и извлечение гильзы при незначительном давлении в нем.

Такой тип автоматики распространен в оружии под относительно мощный патрон. Это автоматические винтовки (СВТ-40, СВД), карабины (СКС, «Тигр»), автоматы (семейство АК, А-91), пулеметы, в том числе и крупнокалиберные. Среди пистолетов этот тип автоматики распространения не получил, так как связан с увеличением веса и габаритов оружия, но тем не менее он применен в пистолете «Desert Eagle», в котором пороховые газы отводятся через газоотводное отверстие в расточенный в рамке подствольный канал.

Предложенные другие виды автоматики этого типа, в которых отвод пороховых газов также осуществлялся через газоотводное отверстие, но поршень двигался вперед (пулемет Сан-Этьена) или был укреплен на качающемся шатуне (пулемет Кольта), распространения не получили из-за сложности механизма передачи движения от поршня к затвору.

Наряду с этим существуют образцы оружия с комбинированной системой автоматики, которая сочетает в себе элементы различных групп, например, отпирание канала ствола происходит за счет отвода части пороховых газов, а движение затвора — за счет отдачи.

Рассмотренные выше системы автоматики остаются основными в современном ручном автоматическом оружии.

Кроме этих систем автоматики, существуют системы, которые были реализованы только в некоторых образцах первого автоматического оружия и не получили дальнейшего распространения. К ним относится система, основанная на реакции ствола при движении пули.

В этой системе автоматики под действием сил трения между пулей и каналом ствола ствол двигается вперед. При движении ствола в крайнее переднее положение выбрасывается стреляная гильза, а при его обратном движении под действием пружины ствол как бы насаживался на очередной патрон, поданный из магазина. При этом курок либо не взводится (пистолет Манлихера обр.1894г.), либо взводится посредством рычагов (пистолет Шварцлозе обр.1908г.).

Выбор системы автоматики, которая может сочетаться с различными способами запирания, определяется мощностью патрона, требованиями к оружию, инженерной мысли конструктора. При этом оружие различных систем автоматики может быть унифицировано к одному патрону.

Схема 6. Использование энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АВТОМАТИКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Системы без сцепления затвора.

Схема 1. Использование отдачи при свободном затворе и неподвижном стволе.

Затвор в крайнем переднем положении удерживается пружиной. При выстреле энергия отдачи беспрепятственно отбрасывает его назад. Обладая значительно большей массой, чем пуля, затвор движется гораздо медленнее нее. Поэтому еще задолго до того, как гильза выйдет из патронника, пуля успеет покинуть ствол и давление в стволе очень резко снижается. В исходное положение затвор возвращается под действием возвратной пружины.

Схема 2. Использование энергии пороховых газов при подвижном вперед стволе и неподвижном затворе.

Отдача воздействует на неподвижный корпус и никак не используется. Перезаряжание осуществляется при движении ствола вперед под действием силы трения, возникающей при прохождении пули по каналу ствола, и назад под воздействием возвратной пружины.

Системы с полусвободным затвором.

Схема 3. Системы с полусвободными затворами занимают промежуточное место между системами с затворами свободными и сцепленными. Жесткого запирания ствола здесь нет, а замедление открывания затвора во время выстрела достигается с помощью приспособлений, усиливающих трение или вызывающих ускоренный отход других деталей. На схеме приведен принцип действия ускорителя затвора, применяемый в оружии фирмы “Хеклер и Кох”. Затвор, двигаясь под воздействием силы отдачи, увлекает за собой два ролика. Движение роликов назад сопровождается их сближением, которое ускоряет отход ударника, а отход затвора замедляет.

Системы со сцепленным затвором.

Схема 4. Использование отдачи при длинном ходе ствола.

Затвор и ствол во время выстрела прочно сцеплены между собой, поэтому отдача толкает их назад на всю длину отката. После достижения подвижными частями крайнего заднего положения происходит расцепление затвора и ствола. После чего осуществляется последовательное возвращение их вперед. При движении ствола вперед происходит экстрактирование гильзы, а при движении затвора — досылание очередного патрона и включение запирающего устройства.

Схема 5. Использование отдачи при коротком ходе ствола.

Ствол и затвор жестко сцеплены между собой с помощью запирающего устройства. При выстреле они под сильным воздействием отдачи отходят назад. Так как вместе они обладают большой массой, то их отход происходит относительно замедленно. После начала отхода подвижных частей запирающее устройство, взаимодействуя с неподвижным корпусом, выключается и освобождает затвор. Ствол после короткого отхода останавливается, а затвор продолжает движение, необходимое для перезаряжания оружия.

Схема 6. Использование энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола.

Затвор (4) при выстреле жестко запирает ствол (1). После того как нуля, проходя по стволу, минует газоотводное отверстие (2), следующие за ней пороховые газы попадают в газовую трубку (3) и воздействуют на газовый поршень затворной рамы, что приводит к отпиранию канала ствола. К моменту полного его отпирания пуля успевает покинуть ствол. Затворная рама вместе с затвором отходит в крайнее заднее положение, сжимая возвратную пружину (5) и взводя ударный механизм. При этом извлекается и выбрасывается стреляная гильза. После чего затворная рама под воздействием сжатой возвратной пружины возвращается в первоначальное положение. При этом очередной патрон досылается в патронник ствола. Дойдя до крайнего переднего положения, затворная рама, воздействуя на затвор, запирает ствол