Викинги: языки и легенды, имена богов и королей, топоры и мечи, описание деревень и исторические битвы, переход к оседлости

Викинги — гроза средневековой Европы. Кто они такие?

Нам нравятся смотреть фильмы про кровожадных и беспощадных викингов. Нас завораживает их умение и ловкость в бою. Отвага, проявленная суровыми мореходами во время морских приключений, стала красной линией для многочисленных сценариев и книжных романов. Кто они такие – викинги? Правда ли то, что они сумели покорить почти всю Европу, начиная с острова Шпицберген на самом крайнем Севере и заканчивая теплой и жаркой Сицилией на Юге. Если действительно это так, что способствовало такому могуществу северного народа. Глядя на сегодняшних спокойных и миролюбивых жителей скандинавских стран невольно задаешься вопросом, а точно ли викинги были выходцами из этого региона? Ответы на эти вопросы следует искать не только в самой истории и в археологии, но и в этнологии и в лингвистике.

Военный строй викингов

Кто такие викинги? Кто такие норманны?

Европа в эпоху раннего средневековья представляла собой лоскутное одеяло, где каждый квадратный километр был занят княжеством или графством. Распад некогда могучей Империи франков дал толчок к началу феодальной раздробленности, охватившей весь континент. Пока в западноевропейских королевствах шла борьба за верховенство власти, пока Ватикан с трудом продвигал христианство в качестве основной религии на континенте, на Севере Европы, на Скандинавском полуострове зарождалась новая и грозная сила – викинги. Это слово не является названием народа или народности. Этот термин стал собирательным и появился в обиходе гораздо позже. Среди европейцев в VIII-IX веке всех жители северной Европы называли норманнами. К этому региону относились не только земли, расположенные на Скандинавском полуострове, но и континентальная Дания. Викингами были не только потомки нынешних норвежцев и шведов, но и датчане, которые в определенный период являлись центром норманнской экспансии. Именно в Дании были первые попытки суровых северных племен образовать централизованное государство.

Слово «викинги» означает скорее социальное явление, сравнимое по своему определению с поморами и с флибустьерами. Другими словами, викинги — это собирательный образ, ставший нарицательным, впитавший в себя образ жизни и поведения, социальную культуру и положение, деятельность, обычаи и традиции северных народов Европы. Если норманнами называли народы Северной Европы, то викингами в средневековье было принято называть морских разбойников, часть скандинавских племен, которые в поисках лучшей доли, достатка и богатства занимались освоением и покорением заморских территорий. Морские путешествия являлись для этих племен основным ремеслом, попутно с которым шла торговля и разбойничьи набеги на прибрежные земли.

Интересна самобытность развития норманнов. Их образ жизни, быт и культура очень похожи на историю развития германских племен до начала из романизации. Деревня викингов, если верить историческим хроникам, очень сильно напоминала северогерманские поселения эпохи германского железного века. В континентальной Европе варварские племена уже успели пройти длинный и кровавый путь ассимиляции с местным населением, включая полную романизацию. Города становились центром культурной и политической жизни регионов. Налаживались внутренние торговые отношения и развивались ремесла. На землях норманнов всего этого не было. Север Европы в этом плане оставался долгое время нетронутым и продолжал жить общинно-племенным строем. Тяжелые условия жизни накладывали свой отпечаток на образ жизни северных народов. Основным ремеслом у древнескандинавских народов являлись рыбная ловля и охота. Отсутствие земледелия и технических средств для добычи природных ресурсов, подтолкнуло скандинавские народы к поиску доступных источников дохода.

Только с началом морских походов скандинавы стали перенимать у европейцев традиции административного управления. Вместо общинно-родового сословия у викингов начинает формироваться высшая светская власть, ставшая в последствие королевской.

На континенте уже со временем поздней Римской Империи главой верховной светской власти считался король. У датчан первые короли викингов — это конунги, прежде всего военные предводители. Слово созвучное с немецким «kun-ing» — верховный правитель, глава общины. Вождь самого сильного племени, сумевший подчинить себе окрестные земли, обладал верховной властью. Под его предводительством совершались морские походы и набеги на соседние страны и территории. В компетенции конунга было управление хозяйством общины, установление внешнеполитических торговых связей с заморскими странами. Следом за конунгами в норманнской иерархии шли ярлы, которые в основном выполняли функцию наместников и правителей в захваченных землях.

О королях викингах, об их военных и экономических возможностях были хорошо осведомлены не только правители средневековой Европы. Тесные контакты с предводителями викингов поддерживали владетельные князья древнерусского государства, властители Малой Азии и Ближнего Востока. Дания, являющаяся наиболее цивилизованной частью норманнского мира, первой перешла на европейскую сословную культуру. Именно здесь появились первые короли в том смысле, в котором мы привыкли понимать королевскую власть.

Уникальность культуры и быта викингов

Если в традициях и в культуре викингов ярко прослеживается наследие германского железного века, то в языковом плане норманном можно смело отнести в обособленной языковой группе. Язык викингов — это уникальное явление, которое не имеет четких этнических границ. Основная особенность языка, на котором между собой общались народы Скандинавии, заключалась в его доступности широкому кругу общения. У норманнов была в ходу простая и понятная письменность, которую можно было легко применить к тем условиям, в которых находилось социальное общество.

В научной среде принято считать, что базовой основой для языка общения у норманнов был использован датский язык. Роль Дании в жизни норманнов вообще трудно переоценить. Датский язык стал объединяющим для народов Скандинавии в эпоху норманнского владычества. Ярким свидетельством языковой общности является схожесть языков в современной Норвегии и в Швеции. Однако активная внешнеполитическая деятельность викингов привели к тому, что многие слова и выражения пришли к ним из других регионов. Существовали у норманнов свои наречия, которые сформировались с учетом географического фактора. В исконном виде язык викингов сохранился сегодня только в Исландии. Все остальные территории, на которых обитали викинги, имеют свои языковые отличия. Соответственно по-разному читались и произносились имена викингов.

Для европейских народов норманны делились на викингов и варягов. В Англии, например, всех норманнов называли датчанами, то в древнерусских землях, среди восточных славян норманнов называли варягами. Глубокое проникновение в культуру и быт завоеванных территорий накладывал отпечатки на имена. Первоначально, как и принято, в примитивном племенном социуме, имена у викингов давались на основе древних традиций, эпоса и социального статуса и происхождения. Только с приходом на эти земли христианства имена стали носить более европеизированный оттенок. Введение латиницы вместо рунической письменности окончательно придало норманнским именам естественное и привычное звучание.

Долгое время язычество являлось основной религией скандинавских народов, которое наложило свой отпечаток на культурный и экономический путь развития социального общества. Древнескандинавская мифология во многом сформирована под впечатлением от древнегерманского эпоса. Боги викингов — это в большинстве случаев древнегерманские божества, наделенные той же силой и имеющие то же значение. Распространившийся в эпоху переселения народов на территорию Дании, Норвегии и Швеции северогерманский эпос стал ключом к формированию у норманнов своей религиозной ветви. Датчане распространили свою религию в Англии, смешав ее с кельтским пантеоном богов.

Следует отметить, что викинги в дохристианский период активно несли на покоренные земли свои обычаи, традиции и религию. В Англии до сих пор считается национальным эпосом легенда викингов о Беофульфе. В древнерусских эпосах часто встречаются упоминания о скандинавских богах, которые вместе с варягами пришли на восточнославянские земли. Исторически так сложилось, что норманны кровью и мечом несли народам часть своей культуры, получая взамен чужую культуру, впитывая чужой язык и религию.

Деятельность викингов. Военные походы

Битва викингов с саксами при Стамфорд-Бридже положила конец разбойным набегам викингов на Англию. С этого момента военная деятельность викингов в Европе стала сходить на нет. В большинстве случае европейские правители уже научились противостоять разбойничьим набегам. К тому же сами норманны на покоренных территориях стали склоняться к оседлости, образуя свои государства.

Несмотря на то, что за викингами исторически закрепилась дурная слава морских разбойников и захватчиков, их домашняя деятельность выглядит достаточно мирной. История говорит нам о том, что на своих исконных землях племена Скандинавии занимались скотоводством, рыболовным промыслом и земледелием. У себя на родине свирепые воины становились обычными хозяйственниками, которые в перерывах между походами занимались домашним хозяйством. Деревня викингов на первый взгляд была мирным поселением, однако при детальном изучении поселение скорее напоминало военный лагерь. Ремесленники готовили оружие, ремонтировали амуницию и строили лодки. Мирные жители заготовляли припасы для дружины, готовящейся отправиться в поход. Учитывая скудность природы и суровость климата, норманны вынуждены были искать дополнительные ресурсы на других территориях. Этим объясняется их постоянное стремление к морским походам. Став отменными мореходами, племена Скандинавского полуострова стали вести торговлю с заморскими странами, не брезгуя при возможности грабежом и разбоем.

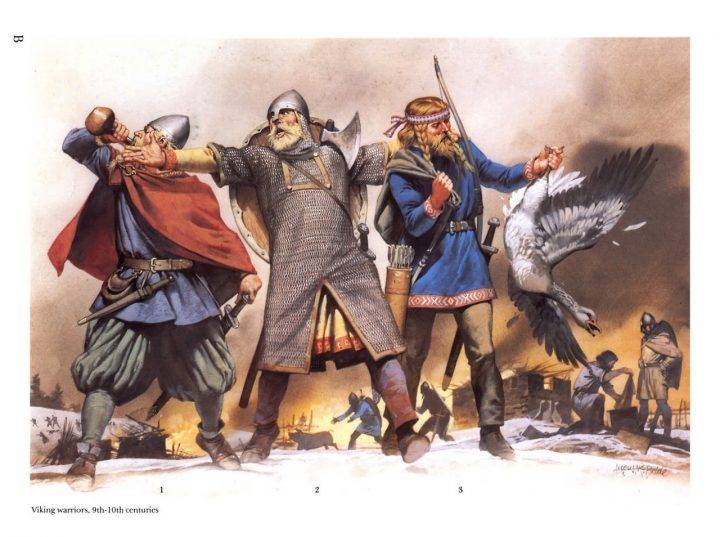

Доспехи и военное обмундирование викингов напоминали вооружение древних германцев. Деревянные щиты, стальные шлемы и кольчуга являлись основным видом защитного снаряжения воина в походе. Стальные мечи и топоры, которыми викинги владели в совершенстве, становятся главным видом вооружения. Боевой топор викинга, как и меч, имели для воина религиозное и мистическое значение. У норманнов с детства прививалась любовь к оружию. Топорами, копьями и тяжелыми палицами вооружались рядовые члены дружины. В ранний период в основном использовались рабочие топоры. С течением времени, получив в качестве трофеев более совершенные образцы этого оружия, викинги стали изготавливать двуручные топоры, схожие на секиры. Мечи являлись основным оружием знатных воинов. Унаследовав от германцев технологию выплавки стали, норманны в совершенстве знали оружейное ремесло. Оружие было для норманнов одухотворенными предметами, наделенными божественной духовной силой.

Меч викингов представлял собой длинный стальной остроконечный клинок с двусторонней режущей частью. Длина мечей редко когда превышала 70-80 см при весе в один кг. Делая стремительные набеги викингам требовалось иметь при себе компактное и действенное оружие, поэтому мечи и топоры имели небольшие размеры. Мечи найденные во время раскопок в разных частях Европы, говорят о высоком уровне оружейного дела. Рукоятка была рассчитана на удержание оружия одной рукой. Длина навершия позволяла быстро менять хват. Размеры оружия отразились на тактике ведения боя. Норманны атаковали внезапно. Залогом успеха являлась большая физическая сила, ловкость и умение.

На этом фоне сформировалась целая прослойка в общинно-племенном обществе, которая сделала морской разбой своим основным видом деятельности. У норманнов образовался свой военный клан — викинги, в который входили не только знатные воины и члены родов, но и обычные люди. Ввиду успешности первых нападений на соседние страны и богатую добычу, полученную в результате разбойничьих набегов, разбой стал основной статьей дохода у норманнов. Завоевание Англии норманнами стало их последним крупных успехом в истории. Образ жизни, родовая и общинно-племенная система управления способствовали высокой военной организации викингов. Очень быстро они из шайки разбойников превратились в крупную и мощную военную силу, способную не только разорять прибрежные поселения и удельные владения, но и покорять целые страны. Оставаясь прекрасными мореходами, викинги сумели проникнуть даже в Южную Европу.

Викинги и их топоры (часть 1)

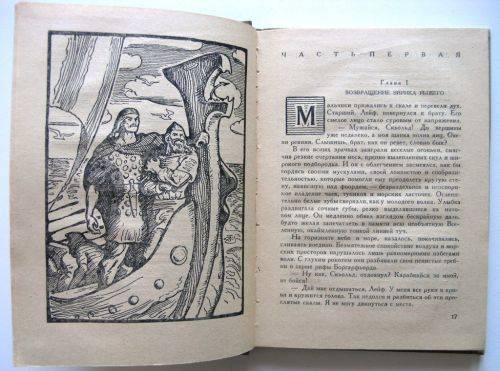

А было так, что в детстве, еще когда я сам книг не читал, а мне их читали, моя мама прочитала мне книгу Жана Оливье «Поход викингов» и… жизнь моя сразу изменилась на «до этой книги» и «после». Я тут же начал вырезать изображения викингов из старых учебников, которых у меня в доме было полным-полно, делал модели их кораблей из пластилина, закатывая в весла и мачты тонкие соломинки, чтобы они не сгибались, сделал себе шлем викинга из картона и топор из деревянной палки и фанеры. Щит, правда, у меня был прямоугольный, а не круглый, но тут уж ничего поделать было нельзя – пришлось использовать то, что было. Вот так тема викингов и вошла в мою жизнь, а книги про них ставились на полку одна за другой.

«Поход викингов» Жана Оливье – книга моего детства.

И вот наступил момент, когда пришло ощущение, что «ты можешь ведь написать о них и сам!» Потому, что каждому времени – «свои песни». Какие-то книги «слишком детские», какие-то плохо переведены, тогда как другие откровенно заумны и читать их лучше всего на ночь, чтобы поскорее заснуть. Так что теперь, вы, уважаемые посетители ВО, будете периодически знакомиться со статьями «про викингов», которые спустя какое-то время станут основой новой книги. Сразу хотелось бы предупредить, что пишутся они не по плану, а по тому, какой материал раньше всего удается достать. То есть, по идее, начать следовало бы с историографии и источниковой базы (и это будет обязательно!), но… так не получается. Поэтому не удивляйтесь, что циклу будет свойственна некоторая фрагментарность и непоследовательность. Увы, это издержки производства. Вот сейчас, например, у меня под руками оказался очень интересный материал о… топорах викингов и почему бы не начать именно с него, ведь начинать все равно с чего-то да надо?!

Знаменитый «топор из Маммена». (Национальный исторический музей, Копенгаген)

Если мы обратимся к изданной у нас в России книге Йена Хита «Викинги» (издательства «Оспрей», серия «Элитные войска», 2004 г.), то можем прочитать там, что до начала эпохи викингов такое оружие, как топор, в европейском военном деле было практически забыто. Но с приходом викингов в Европу в VIII – XI вв. они вновь вошли в употребление, так как именно топор был вторым по значимости оружием в их арсенале.

Мечи и топоры викингов в Национальном историческом музее в Копенгагене.

По данным, например, норвежских археологов, на 1500 находок мечей в погребениях эпохи викингов приходится 1200 топоров. Причем часто бывает так, что топор и меч лежат вместе в одном и том же захоронении. Известно три вида топоров, использовавшихся викингами. Первый – «бородатый», в употреблении с VIII в., топор с относительно короткой ручкой и узким лезвием (пример – «топор из Маммена»), и топор с длинной рукоятью и широким лезвием, т.н. «датский топор», с шириной лезвия до 45 см и форме полумесяца, согласно «Саге о Лексдейле», и носящие название «брейдокс» (breidox). Считается, что топоры этого типа появились в конце Х в. и приобрели наибольшую популярность у англо-датских воинов хускарлов. Известно, что они использовались в битве при Гастингсе в 1066 году, но потом быстро сошли на нет, словно свой ресурс они выработали, и, скорее всего, именно так оно и было. Ведь это был высокоспециализированный тип топора, предназначенный исключительно для битвы. Он вполне мог соперничать с мечом, как главным символом воина-викинга, но пользоваться им нужно было уметь и не каждому это было под силу.

«Топор из Людвигшара» с широким прорезным лезвием. (Национальный исторический музей, Копенгаген).

Интересно, что топорам викинги давали женские имена, связанные с богами или силами природы, а также имена троллей, тогда как король Олаф, например, своему топору дал имя Хель, весьма многозначительно назвав его по имени богини смерти!

Топор из Лангейда. (Музей истории культуры, Университет Олдсаксамлинг, Осло).

В 2011 году во время археологических раскопок в Лангейде в долине Сетесдален в Дании был обнаружен могильник. Как оказалось, он содержал несколько десятков могил второй половины эпохи викингов. Могила №8 была одной из самых примечательных, хотя ее деревянный гроб и оказался почти пустым. Конечно, это было большим разочарованием для археолога. Однако, когда раскопки продолжались, вокруг внешней части гроба, вдоль одной из его длинных сторон нашли богато украшенный меч, а по другую – большое и широкое лезвие топора.

Топорами в Дании пользовались еще в бронзовом веке! Изображение на камне из Фоссума, Бохуслан, Западная Швеция.

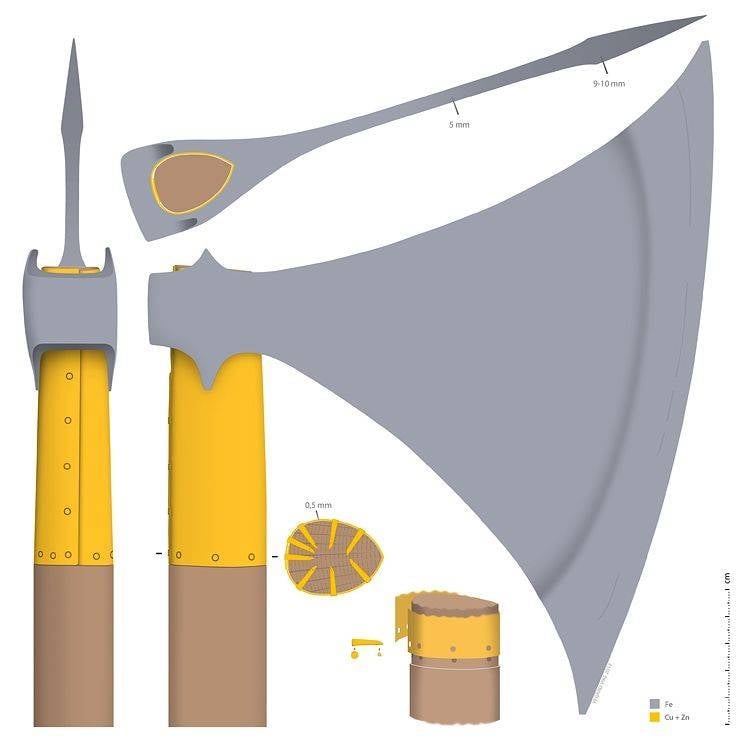

Лезвие «топора из Лангейда» было относительно мало поврежденным, а те повреждения, что и были, удалось зафиксировать при помощи клея, в то время как отложения ржавчины удалены с помощью микро-пескоструйной обработки. Совершенно удивительно, что внутри обуха сохранились остатки деревянной рукоятки длиной 15 см. Поэтому, чтобы уменьшить риск разрушения древесины, она была обработана специальным составом. Впрочем, сохраниться древесине помогла полоса из медного сплава, окружавшая в этом месте рукоять. Так как медь обладает антимикробными свойствами, это и предотвратило ее полный распад. Полоса имела толщину всего в полмиллиметра, она сильно коррозировала и состояла из нескольких фрагментов, которые нужно было тщательно склеить.

Для очистки лезвия топора от ржавчины использовалась микро-пескоструйная обработка. (Музей истории культуры, Университет Олдсаксамлинг, Осло)

Это раньше было так, что археологи свои находки зарисовывали и им приходилось включать в состав экспедиций профессиональных художников. Потом им на помощь пришла фотография, а сейчас и вовсе находки просвечивают рентгеном и используют метод рентгеновской флуоресценции.

Рентгеновский снимок «топора из Лангейда». Можно видеть утолщение лезвия за режущей кромкой и линию сварки с обухом. Также видны шпильки, закрепляющие латунную ленту на рукоятке. (Музей истории культуры, Университет Олдсаксамлинг, Осло)

Все эти исследования подтвердили, что накладки на древке состояла из латуни – медного сплава, содержащего много цинка. В отличие от меди и бронзы, которые являются красноватыми металлами, латунь имеет желтый цвет. Необработанная латунь напоминает золото, и это, по-видимому, имело в то время важное значение. Саги постоянно подчеркивают великолепие оружия, принадлежавшего их героям и сверкающего золотом, что, несомненно, являлось идеалом эпохи викингов. Но археология доказывает, что большая часть их оружия была на самом деле украшена медью – своего рода «золотом бедного человека».

Реконструкция, показывающая основные конструктивные особенности «топора из Лангейда». (Музей истории культуры, Университет Олдсаксамлинг, Осло)

В отличие от могущественных землевладельцев, которые подчеркивали свое социальное положение и использовали в качестве оружия меч, менее богатые люди прибегали к использованию топоров, предназначенных для работы с деревом в качестве боевого оружия. Таким образом, топор часто отождествлялся с безземельным рабочим человеком, занимающимся домашним хозяйством. То есть сначала топоры были универсальные. Но во второй половине эпохи викингов появились топоры, предназначенные исключительно для битвы, лезвие которых было тонко отковано и, следовательно, было относительно легким. Небольшим и не такким массивным был и обух. Такая конструкция дала в руки викингам поистине смертоносное оружие, достойное профессиональных воинов, каковыми они и являлись.

Практически на всех иллюстрациях Ангуса МакБрайда, сделанных им к книгам о викингах, присутствуют различные боевые топоры.

В Византийской империи они служили высокопоставленными наемниками в так называемой Варяжской гвардии, и были телохранителями самого византийского императора. В Англии эти широколопастные топоры стали называться «датскими топорами» из-за их использования завоевателями датчанами в конце эпохи викингов.

Викинг в длиннополой кольчуге (в центре) и с широколезвийным боевым топором «брейдокс». Рис. Ангуса МакБрайда.

Археолог Ян Петерсен в своей типологии оружия викингов классифицировал широколезвийные топоры как тип М и считал, что они появились во второй половине X века. «Топор из Лангейда» имеет чуть более позднее происхождение, что связано с датировкой могилы, где его нашли, первой половиной XI века. Поскольку первоначальный вес самого топора составлял вначале около 800 грамм (теперь 550 грамм), то это явно был двуручный топор. Тем не менее, он легче многих топоров, предназначенных для деревообработки, которые ранее использовались в качестве оружия. Считается, что длина его рукояти составляла около 110 см, но это короче, чем многие думают. Металлическая лента на ручке необычна для находок в Норвегии, однако известно, как минимум, еще пять других похожих находок. Три рукояти топоров с латунными полосами нашли прямо в Лондоне в Темзе.

Нередко довольно сложно отличить топор рабочий от топора боевого, однако боевой топор эпохи викингов, как правило, был меньше по размерам и несколько легче рабочего. Обух боевого топора также гораздо меньше, а само лезвие значительно тоньше. Но при этом следует помнить, что большинство боевых топоров, предположительно, в бою держали одной рукой.

Еще один боевой топор викингов с относительно узким лезвием и рукояткой для одной руки. Рис. Ангуса МакБрайда.

Пожалуй, самый известный экземпляр топора эпохи викингов нашли в местечке Маммен в Дании, на полуострове Ютландия, в захоронении знатного скандинавского воина. При дендрологическом анализе бревен, из которых была сложена погребальная камера, выяснилось, что сооружена она была зимой 970 – 971 гг. Считается, что в могиле захоронен один из ближайших сподвижников конунга Харальда Синезубого.

Год этот был для всего «цивилизованного мира» весьма насыщен событиями: так, князь Святослав в том году сражался с византийским императором Иоанном Цимисхеем, а его сын и будущий креститель Руси князь Владимир стал князем в Новгороде. В этом же году знаковое событие случилось и в Исландии, где в семье Эрика Рыжего родился будущий первооткрыватель Америки Лейф Эрикссон по прозвищу «Счастливый», приключениям которого как раз и посвящена книга Жана Оливье «Поход викингов».

Страница из этой книги…

Сам топор не велик по размеру – 175 мм. Есть мнение, что этот топор имел ритуальное предназначение, и никогда в бою не использовался. А с другой стороны, для народа, который верил, что в рай викингов – вальгаллу, попадают только те воины, что погибли в бою, поэтому война была их самым главным жизненным ритуалом и относились они к ней, да и смерти тоже, соответственным образом.

«Топор из Маммена». (Национальный исторический музей, Копенгаген)

Прежде всего отметим, что «топор из Маммена» был очень богато декорирован. Лезвие и обух топора были целиком покрыты листом черненого серебра (благодаря чему он и сохранится в таком прекрасном состоянии), а потом отделан инкрустацией серебряной нитью, выложенной в виде сложного узора в стиле «Большого зверя». Кстати, этот древнескандинавский орнаментальный узор, распространенный в Дании в 960-1020 гг., сегодня так и называется – «Маммен», и как раз именно благодаря этому древнему топору.

На одной стороне топора изображено дерево. Его можно интерпретировать как языческое дерево Йггдрасиль, но также и как христианское «Древо жизни». Рисунок на другой стороне изображает петуха Гуллинккамби (древнескандинавский «золотой гребень») или же птицу Феникс. Петух Гуллинкамби, как и Йггдрасиль, принадлежит к норвежской мифологии. Петух этот сидит на вершине дерева Йггдрасиль. Его задача – будить викингов каждое утро, а вот когда придет Рагнарок («конец света»), он должен будет превратиться в ворона. Феникс является символом возрождения и принадлежит христианской мифологии. Поэтому мотивы изображений на топоре можно интерпретировать и как языческие, так и христианские. Переход от лезвия топора к втулке покрыт золотом. Кроме того, с обеих сторон обуха сделаны прорези в виде косого креста и, хотя сейчас они пусты, в древности их, видимо, заполняла бронзово-цинковая фольга.

Оружие викингов (поздней эпохи) из экспозиции Музея истории культуры, Университета Олдсаксамлинг, Осло.

Еще один такой же огромный топор нашли в 2012-м году при строительстве автострады. Останки хозяина этого огромного топора также были обнаружены, причем гробница, в которой они находились, была датирована примерно 950 годом. Примечательно, что это оружие является единственным предметом, захороненном вместе с этим усопшим викингом. Основываясь на этом факте, ученые делают вывод о том, что владелец оружия этого, видимо, им очень гордился, равно, как и своим умением им владеть, поскольку, меча в погребении не оказалось.

«Топор из Силкеборга».

В гробнице также были найдены останки женщины, а вместе с ней – пара ключей, символизировавших власть и ее высокое социальное положение в обществе викингов. Это дало ученым основания полагать, что этот мужчина и эта женщина обладали весьма высоким социальным статусом.

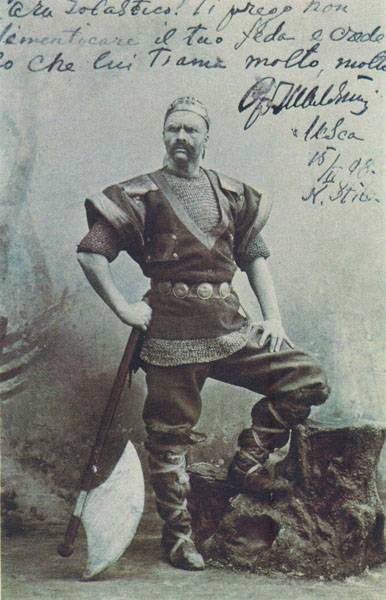

Интересно, что в качестве реквизита для костюма «Варяжского гостя» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова, в которой на премьере 1897 года его партию исполнял сам Федор Шаляпин, была приготовлена совершенно огромная секира, явно долженствующая подчеркнуть приверженность викингов именно к этому виду оружия!

10 викингов, которые вписали свои имена в историю (15 фото)

Рагнар Лодброк.

Ставший особенно популярным после известного американского сериала «Викинги», этот исторический персонаж на самом деле является полумифической личностью. Это значит, что никаких документальных подтверждений его существования у историков нет. А всё, что мы знаем о Рагнаре Лодброке известно из скандинавских саг и легенд. Тем не менее, большинство исследователей сходятся во мнении, что Лодброк был настоящим датским конунгом, чьи отважные похождения многократно передавались рассказчиками из уст в уста и в конце концов превратились в легенды.

Одним из важнейших событий в его биографии, которое и сделало Рагнара Лодброка таким знаменитым, было нападение на Западную Франкию и захват Парижа в 845 году. Считается, что во время похода на Париж он возглавлял эскадру из 120 кораблей с 5000 воинов. Захват был успешный, а королю Карлу Лысому пришлось заплатить викингам выкуп — 3 тонны серебра, чтобы спасти город от разрушения. Рагнар сдержал слово и оставил Париж без существенных разрушений. Однако на обратном пути через северную Францию он грабил все местности, через которые проходило его войско.

Другой примечательный эпизод жизни Рагнара Лодброк — это поход в Британию в 865 году. Однако, на этот раз удача отвернулась от великого конунга. Его корабль сел на мель в Нортумбрии, войско было разбито, а сам он оказался в плену у короля Эллы II. Король, особо не церемонясь, приказал бросить викинга в яму с ядовитыми змеями, где тот и умер мучительной смертью. По преданию, умирая Рагнар воскликнул: «Как захрюкали бы мои родные поросята, знай бы они, каково сейчас мне, старому кабану!». Намекая, что Элле II следует опасаться мести его сыновей, находящихся в Швеции.

Бьёрн Железнобокий.

Один из сыновей Рагнара Лодброка, ставший впоследствии королём Швеции. В отличие от других, Бьёрн знаменит ещё и своими набегами не только в северных морях. В 859 году Бьёрн достиг Гибралтара и разграбил средиземноморское побережье Марокко. Затем его путь лежал на Балеарские острова и Прованс. В 862 году Бьёрн вернулся в Британию, разорив на обратном пути Валенсию.

Ивар Бескостный.

Ещё один сын Рагнара Лодброка. Легендарный вождь датских викингов, который, согласно преданиям, отличался невероятной жестокостью и неистовством в бою, таких называли берсерками. Вместе со своим братом Хальфданом, Ивар был одним из командиров «Великой языческой армии», которую сыновья Рагнара собрали для вторжения в Нортумбрию с целью мести за убийство своего отца.

В 866 году большая датская армия во главе с сыновьями Рагнара пересекли Северное море и вторглись в Англию. В битве под Йорком король Нортумбрии Элла II потерпел поражение, был захвачен в плен и предан жестокой казни, называемой «кровавый орёл».

Что же касается прозвища Ивара — «бескостный», однозначного мнения на этот счёт у историков нет. Существуют как минимум две теории на этот счёт. Одни утверждают, что этот эпитет обозначал небывалую ловкость и гибкость Ивара как воина. Другие полагают, что это имело отношению к некоему болезненному состоянию — хромоте, или костным заболеваниям.

Сигурд Змееглазый.

Датский конунг, ещё один сын Рагнара, ставший впоследствии его преемником. После смерти отца Сигурд получил Зеландию, Сканию, Халланд, датские острова и Викен. Легенда гласит, что Сигурд родился с отметкой в глазу, описанной как Уроборос (змей, кусающий свой хвост). Современные исследователи полагают, что эта отметка могла являться результатом врождённой мутации гена Pax6.

Эрик Рыжий.

Один из немногих викингов, которые прославились не благодаря своим кровожадным набегам и грабежам, а в связи со значимыми географическим открытиями. Эрик Торвальдсон, который получил своё прозвище из-за цвета волос и бороды, обладал скверным характером и буйным нравом. Он родился в 950 году в Норвегии, откуда впоследствии был изгнан в Исландию за убийство. Однако, неприятности продолжились и на новом месте. Около 980 года Эрика приговорили к трёхлетнему изгнанию из Исландии также за убийства. В одном случае он убил соседа, который не хотел возвращать взятую в долг лодку, в другом — отомстил за своих рабов, убитых другим викингом.

Исполняя приговор, Эрик вместе со своей семьёй, слугами и скотом, отплыл на запад к землям, лежащим на расстоянии 280 км от исландского берега. На протяжении всех трёх лет изгнания Эрик так и и не встретил ни одного человека на этой новой земле, хотя в своих путешествиях вдоль побережья он заходил очень далеко от южной оконечности Гренландии.

По окончании срока своего изгнания в 986 году Эрик вернулся в Исландию и начал подбивать местных викингов к переселению на новые земли, которые он назвал Гренландией. Относительно этого названия у современных историков и учёных до сих пор продолжаются споры. Некоторые полагают, что в те времена климат в этих местах был более мягким, благодаря чему прибрежные районы юго-запада острова действительно были покрыты густой травянистой растительностью. Другие уверены, что Эрик специально так назвал холодный и пустынный остров, чтобы привлечь к нему больше поселенцев.

Лейф Эрикссон.

Лейф — известный скандинавский мореплаватель, сын Эрика Рыжего. Считается, что именно Лейф стал первым человеком высадившемся на Американском континенте за пять столетий до экспедиции Христофора Колумба. Сегодня в Рейкьявике стоит памятник Лейфу, на постаменте которого написано: «открывателю Америки», однако, с исторической точки зрения это не совсем верно.

Если верить документам, то примерно в 985 или 986 году, другой скандинавский мореплаватель Бьярни Херьюльфссен, направляясь из Исландии к своим родителям, которые в тот год решили отправиться в Гренландию, из-за шторма сбился с курса. И так как ни карты, ни компаса у него не было, он плыл наугад. Далеко на западе он обнаружил холмы, покрытые лесами, которые выглядели пригодно для проживания. Желая поскорее добраться до родителей Бьярни не стал высаживаться на эти земли, а только рассказал о них в Гренландии и Норвегии, но его рассказ так никого и не заинтересовал.

16 лет спустя, около 1000 года, Лейф Эрикссон, узнав у Бьярни о неизведанных землях на западе, купил у него корабль, собрал 35 человек команды и отплыл к неизвестным берегам. Экспедиция оказалась вполне удачной. Ими были открыты и исследованы три региона американского побережья: Хеллуланд (вероятно, Баффинова Земля), Маркланд, (предположительно — полуостров Лабрадор) и Винланд (возможно, это было побережье Ньюфаундленда).

Ивар Широкие Объятья.

Легендарный скандинавский конунг VII века. из династии Скьёльдунгов. Ивар сумел построить огромное государство. Согласно сохранившимся документам, он завоевал центральную Швецию, Данию, Курляндию, Саксонию, Эстонию и все восточные страны до Гардарики, а также часть Англии Нортумберленд. Столицей его земель был город Риге на острове Фьюн (Дания).

Ивар был крайне жестоким правителем. Настолько, что многие люди бежали из его земель к другим правителям. Ивар имел единственную дочь Ауд Богатую. Некоторые источники утверждают, что её прямым потомком был Рюрик.

Харальд Синезубый.

Знаменитый король Дании и Норвегии. По распространённой версии своё прозвище получил из-за тёмного цвета зубов. Но известен Харальд во многом благодаря тому, что именно при нём в 965 году Дания официально приняла Христианство. Это решение, в основном, было продиктовано политическими выгодами — улучшением отношений с соседней Священной Римской Империей и просвещённым христианским миром в целом.

По одной из распространённых версий Харальд был убит во время войны со своим сыном Свеном Вилобородым. Причинами их разногласий называют приверженность Харальда церкви и желание укрепить её полномочия в государстве, в то время как Свен был язычником и очень любил традиционные набеги. Харальд Синезубый причислен к лику святых Католической церкви.

Олаф Трюггвасон.

Король Норвегии с 995 по 1000 год. Олаф попал на Русь в девятилетнем возрасте и прожил здесь ещё девять лет. Он был взят в дружину Владимира Святославича, воевал в походе на Червенские города в 981 году. Имено с Олафом связана одна интересная теория, которая отчасти подтверждается и «Повестью временных лет», и «Большой Сагой» и некоторыми другими историческими документами. Согласно этой теории, Олафу, когда он был на Руси, однажды приснился сон о рае и аде, и было ему видение, что он должен отправиться в Грецию и принять христианство. Так он и сделал. А вернувшись из Греции Олаф обратил в христианство Владимира Святославича и его жену, тем самым приняв непосредственное участие в Крещении Руси.

Харальд III Суровый.

Король Норвегии в 1046—1066 годах. В течение нескольких лет с 1031 по 1044 годы, Харальд находился на службе на Руси у Ярослава Мудрого, а потом в Византии в Варяжской гвардии. После воцарения на Норвежском престоле, Харальд попытался завоевать Данию в долгой и кровопролитной войне, которая закончилась безрезультатно. Позже немного повоевал со Швецией. А в 1066 году Харальд Суровый во главе 15-тысячной норвежской армией высадился на берега Англии с претензией на английский трон. 20 сентября он успешно разгромил первые встреченные им английские войска. Но уже через 5 дней в битве при Стамфорд-Бридже, около города Йорк, против войска короля Англии Гарольда Годвинсона, Харальд Суровый был убит. И именно с его гибелью, 25 сентября 1066 года, закончился трёхвековой период вооружённой экспансии скандинавских правителей, который мы знаем как эпоху викингов.

Битва при Клонтарфе: кельты против викингов

![]()

23 апреля 1014 года недалеко от Дублина, в местечке под названием Клонтарф, состоялась самая кровавая битва ирландского средневековья. Объединившись вокруг своего первого и последнего верховного короля Бриана Бору, ирландцы вышли на поле боя, чтобы навсегда положить конец «северной угрозе».

Викинги в Ирландии

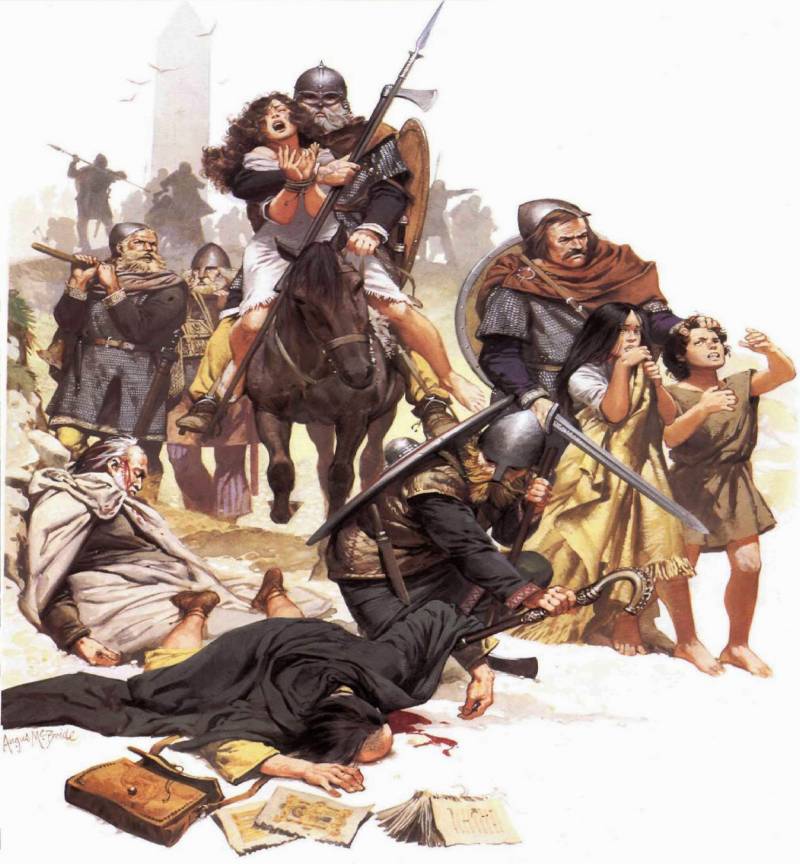

Эта история началась 8 июня 793 года, когда монахи островного монастыря Линдисфарн, недалеко от Британии, заметили в море алые паруса. Вначале это не вызвало у них никакого беспокойства – путешественникам случалось заглядывать на этот богом забытый остров. Но когда они вышли встретить гостей, на них напали вооружённые до зубов воины. Выбив дверь монастыря, они хватали всё, что попадалось под руку, срывая даже рясы с монахов, а сопротивлявшихся либо убивали на месте, либо топили в море.

Линдисфарн стал первой жертвой викингов. Вскоре за ним последовали и другие священные обители: ирландское аббатство Айона, монастырь на острове Сент-Патрик, Скеллиг Майкл. Монахи, вооружённые лишь Священным писанием, мало что могли противопоставить бывалым воякам с топорами и мечами.

Нашествие викингов в Ирландию не было однократным, оно продолжалось несколько столетий. С IX века захватчики начинают постепенно ассимилироваться, основывают свои поселения (Дублин, Лимерик, Уотерфорд), заключают династические браки с детьми местных вождей «rí» и даже принимают христианство. Правда, сохраняя при этом вполне языческое мышление. Так, «Фрагментарные анналы» Ирландии упоминают о данах, призывавших ради победы «местного бога» – Святого Патрика: «Совершили наши враги (норманны) много зла против него, помолимся же ему искренне и поднесём ему достойные дары ради удачи и победы против наших врагов».

Даже те, кто принимал христианство, не гнушались периодическими набегами на монастыри, которые в те времена были главным сосредоточением богатства. Кроме того, на смену ассимилировавшимся и «остепенившимся» викингам приплывали новые волны завоевателей – разбою не было конца. Было ясно, что противостоять захватчикам может лишь сильный король, способный сплотить разрозненные силы ирландцев.

150 королей

Исторический опыт показывает, что в любой стране есть период бесконечных смут, когда сильные мира сего не могут разобраться, кому же будет принадлежать власть. Рано или поздно приходит сильный правитель, который наводит порядок, после чего на какое-то относительно долгое время устанавливается мир и благополучие. Эта историческая закономерность работает где угодно, но только не в Ирландии. На Изумрудном острове разрозненность и династические междоусобицы были не временным явлением, а единственным способом взаимодействия местных князей.

В то время как континентальная Европа переживала время первых империй и таких монархов, как Карл Великий и Оттон I, в Ирландии одновременно «правило» около полутора сотен «королей» разного толка. Низшую ступень в иерархии занимал король одного «туата» (поселения) – «rí», за ним следовал король нескольких туатов – rí tuath, потом король пятины «rí coicid» – одной из пяти провинций Ирландии. Над всем этим возвышался верховный король, или «ard-rí» – тот, кому принадлежала древняя королевская резиденция в Таре. К сожалению, власть последнего была не более чем мифом. Титул короля Тары был скорее сакральным, его обладатель мог иметь ряд особых ритуальных обязанностей, но сам он обычно обладал властью над одной или двумя пятинами. Централизованной власти не было. Многочисленные «rí» творили с соседями, что хотели, и порой вели себя не лучше викингов. Так, один из королей Юга – Келлахан Кашельский – прославился тем, что грабил монастыри вместе с викингами. Другим популярным «развлечением» у местных князей был угон скота – главной местной валюты, сопровождающийся в сагах яркими сражениями не на жизнь, а на смерть.

Бриан Бору

Впрочем, в истории Ирландии иногда попадались амбициозные короли, в чьих силах было объединить остров. Одним из них был король южной провинции Мунстер, Федельмид мак Кримтанн (умер в 847 г.), про которого принято говорить, что он «сжёг монастырей и церквей больше, чем все викинги вместе взятые». Но он не дожил до своего триумфа, умерев при загадочных обстоятельствах (по легенде, во сне его пронзил копьём Святой Киаран, хотя скорее всего на него было совершено успешное покушение). Следующим кандидатом был король Маэль Сехналл из клана Южных Уи Нейллов, который в IX веке какое-то время весьма успешно воевал против захватчиков, но героически погиб в одном из таких сражений.

В общем, настоящая верховная власть в Ирландии так и оставалась «святым Граалем», которого никому не удавалась достичь вплоть до XI века, когда в Мунстере появились два успешных военных предводителя – братья Матхамайн и Бриан мак Кеннетиг из неизвестного доселе клана Дал Кайс. Первый вскоре погиб в борьбе за мунстерский престол. Бриан, занявший его место, не только добился титула короля Мунстера, свергнув правившую там более 500 лет династию Эоганахтов, но и начал победоносное продвижение вглубь страны, подчиняя и облагая данью всё новые и новые туаты. Отсюда и его прозвище: «Борума», что переводится как «дань». В 1002 году он сокрушил своего главного оппонента – короля Тары Маэлсехнайла, став первым и единственным реальным королём всей Ирландии, которого потом источники назовут «императором».

Роковая Гормлайт

Есть такая старая присказка – «ищите женщину», что означает: «едва ли найдётся конфликт или ссора, где причиной не была бы женщина». В случае битвы при Клонтарфе и нарушении хрупкого мира, который сложился при Бриане, тоже без неё не обошлось. Ещё до того как стать верховным королём, Бриан женился на дочери одного из местных королей – на Гормлайт, девице с весьма интересным прошлым. О ней говорили как о женщине «на редкость красивой, хорошей во всём, что не зависело от её воли. В том, что от неё зависело, она показывала себя только с дурной стороны».

Стоит начать с того, что это был её третий брак. Первый её муж, конунг Олаф Куаран из Дублина, принял ради неё христианство и впоследствии, отказавшись от мирского, отправился в паломничество на остров Айона. Второго мужа – короля Маэлсехнайла – она оставила сама после того, как тот был свергнут Брианом. Он-то и стал её следующим мужем. Таким образом Гормлайт оказалась связанной родственными узами со всеми главными фигурами грядущего конфликта: она была женой верховного короля Бриана Бору, а выступившие против него конунг Дублина Ситрик и король провинции Лейнстер Маэлморд приходились ей сыном и братом.

Саги описывают причину битвы при Клонтарфе и изгнание викингов из Ирландии следующим образом. Брат Гормлайт, упомянутый Маэлморд, как-то решил посетить своего сюзерена Бриана. Гормлайт встретила брата с презрением из-за того, что тот платил дань её мужу. В итоге разгорелась семейная ссора, в ходе которой кипящий от злости Маэлморд покинул двор и ускакал домой. Бриан попробовал вернуть его и извиниться. Он даже расторгнул брак с Гормлайт, но это не помогло. Вскоре Маэлморд подбил и своего племянника Ситрика, правителя Дублина, на восстание против короля. Тот же в свою очередь обратился за помощью к оркнейскому ярлу Бродиру. В дальнейшем к ним примкнули и другие недовольные властью Бриана.

Женщина из сидов, кровавый дождь и взбунтовавшееся оружие

На самом деле роль Гормлайт в разжигании конфликта – не более чем одна из многочисленных легенд, коими обросла самая эпическая битва в средневековой Ирландии. Ещё современники событий окружили битву при Клонтарфе такими подробностями, что она стала похожа скорее на миф, нежели на реальное историческое событие. Ирландцы рассказывали, что накануне сражения Бриану явилась женщина из потустороннего мира и предсказала смерть королю, добавив, что его наследником станет тот, кто первый его увидит. Бриан позвал своего сына Мурдаха, но на зов откликнулся проходящий мимо младший Доннхад, который после смерти брата унаследовал титул верховного короля и короля Мунстера.

По исландским преданиям, предводитель оркнейских викингов Бродир путём колдовства узнал, что король Бриан в любом случае победит, но погибнет сам, если будет сражаться в пятницу. Поэтому Бродир якобы убедил своих соратников дать бой именно в этот день. В «Саге о Ньяле» рассказывается, что незадолго до сражения над Бродиром и его людьми пролился кровавый кипящий дождь, потом на них напало их же оружие, а на следующий день атаковали вороны с железными клювами и когтями. Преувеличенные слухи о сражении докатились и до континента. По хронике монаха Адемара из Южной Франции, битва продолжалась три дня, все скандинавы погибли, а толпа их женщин бросилась в море и утопилась.

Расстановка сил

Народу при Клонтарфе собралось немало. Если верить источникам, то в сражении участвовало по 20 тысяч воинов с каждой стороны. Впрочем, современные исследователи считают эти цифры преувеличенными и склоняются к 5–8 тысячам в каждом войске. На стороне Бриана выступала объединённая армия Мунстера, Коннахта (по некоторым версиям – ещё и Мида) и примкнувшие к ним скандинавские наёмники, возглавляемые бывшим соратником Бродира, конунгом Оспаком, рассорившимся с последним по дороге. На стороне Ситрика и Маэлморда выступали дублинские скандинавы, жители Лейнстера, а также войска оркнейского ярла Сигурда, сына Хлёдвира, и датчанина Бродира, вместе с которым прибыло около 20 ладей. Скандинавы были вооружены лучше ирландцев. У последних не было двуручных секир и практически полностью отсутствовала защитная одежда.

Армией Бриана командовал его сын и наследник – Мурхад, сам король почти всё сражение провел в своём шатре. «Сага о Ньяле» объясняет это тем, что, будучи истинным христианином, Бриан отказался воевать в Страстную пятницу. Но причиной был скорее его возраст – на момент сражения верховному правителю Ирландии было уже за восемьдесят, а его сыну Мурхаду в районе шестидесяти.

Развязка

Существует несколько версий описания битвы при Клонтарфе, варьирующихся в зависимости от политической принадлежности автора. Согласно «Войне ирландцев против чужеземцев», армия Бриана образовала компактную и дисциплинированную фалангу, где воины стояли так тесно, что по их головам могла проехать колесница. Само сражение, «ужасное, кровавое, убийственное», продолжалось от рассвета до заката. Мурхад поразил уйму врагов, но погиб от руки умирающего скандинава, которому сам перед этим нанес смертельную рану. Другой пятнадцатилетний сын Бриана был найден после сражения в болоте сжимающим уже мёртвой хваткой труп врага. Сам Бриан, принимавший в этой версии участие в бою, был зарублен Бродиром в момент своего контрудара.

Исландская «Сага о Ньяле» практически не содержит описаний доблести ирландских воинов. Если верить ей, Бриан в битве не участвовал, а находился позади войска вместе со своим внуком. Там престарелого короля и настиг клинок Бродира, сумевшего пробраться к Бриану, пока большая часть ирландского войска преследовала отступающих викингов. Впрочем, Бродиру выжить тоже не удалось – его взяли в плен и предали самой ужасающей казни – вспороли живот и заставили бегать до тех пор, пока его кишки не намотались на дерево.

Несмотря на все разночтения, источники сходятся в одном – то была кровавая сеча, подобно которой ещё не было в Ирландии. Объединённому войску Бриана удалось одержать победу над дублинскими викингами, чьё королевство после этого так и не смогло оправиться. Но какой ценой! Король, его сын и наследник Мурхад были убиты вместе с доброй частью старой ирландской аристократии. После смерти Бриана его хрупкая «империя» пала, а династические распри, последующие за этим, похоронили последнюю реальную попытку объединить остров. Через столетие, воспользовавшись местными междоусобицами, в Ирландию вторгся английский король Генрих II Плантагенет. Ирландцы попали в «английское рабство», освободиться из которого им удалось лишь в XX веке.